МИНИСТЕРСТВО

РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

|

СВОД ПРАВИЛ |

СП 37.13330.2012 |

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Актуализированная редакция

СНиП 2.05.07-91*

(С изменением № 1 от 18.08.2016 г.,

с изменением № 2

от 14.12.2017 г.,

с изменением № 3

от 30.01.2019 г.)

Москва 2012

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила разработки - постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. № 858 «О порядке разработки и утверждения сводов правил».

Сведения о своде правил

1 ИСПОЛНИТЕЛИ - РАЗРАБОТАН проектно-изыскательским и научно-исследовательским институтом ЗАО «Промтрансниипроект» при участии институтов: ОАО «Гипроруда», ООО «Институт Гипроникель», Институт «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА» (ОАО), ООО «НТЦ «Геотехнологии СПб», ЗАО «Ленгипротранс», ЗАО «Ленпромтранспроект», Частное АО «Институт Харьковский Промтранспроект», Петербургский государственный университет путей сообщения, ОАО «Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве», ЦНИИМЭ, ООО «Союзпроммеханизация», ЗАО «Механобринжиниринг», ОАО Московский «Гипромез»

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом архитектуры, строительства и градостроительной политики

4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/7 и введен в действие с 01 января 2013 г.

5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Пересмотр СП 37.13330.2010 «СНиП 2.05.07-91* Промышленный транспорт»

Информация об изменениях к настоящему своду правил публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минрегион России) в сети Интернет

СОДЕРЖАНИЕ

(Измененная редакция. Изм. № 1, № 3)

Введение

Настоящий свод правил - актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91* содержит правила по проектированию объектов промышленного транспорта и разработан в развитие требований СНиП 2.05.07-91*.

В своде правил приведены основные правила и требования, предъявляемые при проектировании и реконструкции сооружений и устройств промышленного транспорта - железнодорожной колеи 1520 мм и 750 мм, автомобильного, гидравлического, канатного подвесного, конвейерного, а также требования промышленной безопасности и охраны окружающей среды.

Авторский коллектив свода правил СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт»:

ЗАО «Промтрансниипроект» (руководитель темы - академик PAT В.А. Сидяков, доктора техн. наук Л.А. Андреева, М.И. Шмулевич, канд. экон. наук А.А. Зенкин, канд. техн. наук А.Г. Колчанов, инженеры Н.И. Карганова, С.Я. Шефтер, Л.В. Клименко, В.В. Синайский, С.В. Гончаренко, В.А. Церемецкий, Л.А. Осипова, А.В. Нацина, Е.В. Алюшникова, О.Б. Воронежцева, З.М. Зелёный, Т.В. Царькова, Е.В. Сидяков, А.И. Разуминин, В.А. Третьяков).

Изменение № 2 к СП 37.13330.2012 разработано авторским коллективом ЗАО «ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ» (д-р техн. наук Л.А. Андреева, канд. экон. наук А.А. Зенкин, канд. техн. наук А.Г. Колчанов, Н.И. Карганова, А.В. Багинов, Л.В. Клименко).

Изменение № 3 к СП 37.13330.2012 разработано авторским коллективом ЗАО «ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ» (д-р техн. наук Л.А. Андреева, И.П. Потапов, А.В. Багинов, А.С. Букреева).

(Измененная редакция. Изм. № 2, № 3)

СП 37.13330.2012

СВОД ПРАВИЛ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Industrial transport

Дата введения 2013-01-01

1 Область применения

Настоящий свод правил устанавливает нормы проектирования следующих видов промышленного транспорта:

железнодорожный колеи 1520 мм;

железнодорожный колеи 750 мм;

автомобильный;

гидравлический;

канатный подвесной;

конвейерный.

Настоящий свод правил распространяется на новое строительство, реконструкцию, техническое переоснащение и капитальный ремонт. Каждый из перечисленных видов промышленного транспорта приведен в соответствующих разделах настоящего свода правил.

2 Нормативные ссылки

Нормативные документы, на которые даны ссылки в настоящем своде правил, приведены в приложении А.

Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим сводом правил следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

Примененные в настоящем документе термины с соответствующими определениями приведены в приложении Б.

4 Общие положения

4.1 Промышленный транспорт - производственно-технологический комплекс различных видов промышленного транспорта - железнодорожного, автомобильного, гидравлического, канатного подвесного, конвейерного и других видов, предназначенный для перемещения грузов и выполнения погрузочно-разгрузочных операций в процессе производства товарной продукции.

4.2 Промышленный транспорт различных видов следует проектировать в увязке со схемами генеральных планов предприятий и промышленных узлов, схемами развития промышленного района, схемами развития сети железных и автомобильных дорог, с проектами планировки и застройки городских и сельских поселений, а также с территориальными комплексными схемами охраны природы.

В проектах на строительство объектов промышленного транспорта необходимо учитывать новейшие достижения науки и техники, передовой опыт проектирования, строительства и эксплуатации транспортных сооружений, а также оборудование, намечаемое на перспективу, с тем, чтобы проектируемый транспорт к моменту ввода его в эксплуатацию был технически передовым и имел высокие технико-экономические показатели.

4.3 Выбор вида транспорта, основные технические решения проектов промышленного транспорта и его отдельных зданий и сооружений должны приниматься на основе результатов сравнения экономического эффекта, натуральных и других технико-экономических показателей вариантов, а также оценки экологических и социальных последствий осуществления проекта. При этом принимаемые решения должны обеспечивать:

высокие технико-экономические показатели и производительность труда;

безопасность обслуживающего персонала и населения;

прогрессивную технологию и максимальную поточность транспортирования грузов;

увязку работы промышленного транспорта с технологией и ритмом работы основного производства и погрузочно-разгрузочных устройств;

увязку и кооперацию с другими видами промышленного транспорта и с транспортом общего пользования;

кооперированное использование зданий и сооружений ремонтного хозяйства, пожарных депо, энергоснабжения, водоснабжения и канализации и других инженерных коммуникаций, погрузочно-разгрузочных сооружений и устройств промышленного узла (района), а также жилых комплексов, предприятий питания и медицинского обслуживания;

использование резервов мощности существующих зданий и сооружений;

рациональное использование существующей сети дорог для строительства и эксплуатации объектов промышленного транспорта;

минимальный расход ресурсов, применение энергоэффективных технологий и оборудования;

широкое использование местных строительных материалов, отходов и побочных продуктов промышленного производства;

строительство объектов транспорта вне площадей залегания полезных ископаемых, а в обоснованных случаях - минимальную застройку таких площадей;

сокращение продолжительности строительства;

сохранность транспортируемых грузов;

максимальное использование благоприятных рельефных, инженерно-геологических и гидрогеологических условий;

условия, которые не представляют угрозы для здоровья людей;

условия, исключающие возможность необратимых или кризисных изменений в природной среде в период строительства, эксплуатации и ликвидации объекта.

4.4 В сравниваемых видах промышленного транспорта необходимо учитывать издержки по всему транспортному процессу между начальными и конечными пунктами (включая погрузочно-разгрузочные работы, подготовку грузов к транспортированию и другие операции), за пределами которых технико-экономические показатели не оказывают существенного влияния на выбор вида транспорта. При необходимости следует включать сопряженные и сопутствующие затраты.

Сравнение вариантов технических решений допускается осуществлять по отличающимся элементам транспортных издержек.

4.5 Технико-экономические показатели сравниваемых вариантов следует определять на одинаковый для всех вариантов расчетный срок ввода в эксплуатацию сооружений и устройств промышленного транспорта.

4.6 За расчетный срок следует принимать год достижения предприятием или его отдельным производством, для которых проектируется транспорт, полной проектной мощности.

При строительстве предприятий и его объектов по очередям и пусковым комплексам в качестве дополнительных расчетных сроков принимаются годы достижения проектной мощности каждой очереди или пускового комплекса предприятия и его объектов.

4.7 На расчетный срок должны предусматриваться основные технические решения: место примыкания и направление трассы, основные параметры элементов продольного профиля и плана, земляного полотна, принципиальная схема размещения объектов транспорта, габариты зданий и сооружений, вид тяги, система обслуживания и другие параметры, определяющие пропускную и провозную способность промышленного транспорта и его отдельных элементов.

Развязки подходов к железнодорожным раздельным пунктам, мощность депо, число и длину железнодорожных путей на раздельных пунктах, число путей на перегонах, устройства сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и связи, ширину проезжей части автомобильных дорог, число линий конвейеров и грузовых подвесных канатных дорог, диаметр и число трубопроводов гидравлического транспорта, длину грузовых фронтов, мощности пунктов оттаивания промерзшего грунта и очистки подвижного состава и другие элементы промышленного транспорта и отдельные сооружения, допускающие поэтапное их усиление, следует проектировать на промежуточные сроки, устанавливаемые для соответствующих очередей строительства или пусковых комплексов предприятия.

Проекты промышленного транспорта для предприятий, сооружение которых предполагается очередями или с выделением пусковых комплексов, должны содержать технические решения и учитывать затраты, связанные с дополнительными работами для перехода от предыдущей очереди (пускового комплекса) к последующей.

4.8 При проектировании промышленного транспорта следует предусматривать мероприятия, направленные на обеспечение:

безопасности движения транспортных средств;

безопасности выполнения транспортных, погрузочно-разгрузочных и ремонтных работ;

взрывопожарной и пожарной безопасности проектируемых объектов, транспортных и других производственных процессов.

Предусматриваемые в проектах меры безопасности должны удовлетворять требованиям технического регламента о безопасности зданий и сооружений, а также дополнительным требованиям, установленным иными техническими регламентами.

4.9 Пропускная и провозная способность промышленного транспорта и его стационарных объектов на расчетный срок должна соответствовать расчетному объему перевозок (с учетом их неравномерности по месяцам, а при необходимости - и сезонности) и иметь резерв не менее 15 %. При проектировании промышленного транспорта, непосредственно обеспечивающего функционирование технологических процессов, не допускающих остановки или длительного перерыва, резерв мощности транспортных сооружений допускается принимать до 100 %.

4.10 Проект промышленного транспорта должен предусматривать первоочередное сооружение объектов, необходимых для обеспечения перевозок строительного периода.

4.11 В зависимости от местных топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, планировочных условий нормы проектирования объектов промышленного транспорта надлежит применять основные и допускаемые в трудных или особо трудных условиях.

Степень трудности условий проектирования следует определять по таблице 4.1.

При проектировании промышленного транспорта в особых местных условиях следует разрабатывать специальные технические условия на проектирование.

Таблица 4.1

|

Характеристика условий по степени трудности |

||

|

Трудные |

Особо трудные |

|

|

Топографические |

Пересеченный или горный рельеф с разницей отметок долин и водоразделов свыше 50 м на расстоянии до 500 м; наличие глубоких балок с изрезанными недостаточно устойчивыми склонами |

Участки перевалов через горные хребты; участки горных ущелий со сложными, сильно изрезанными или неустойчивыми склонами, рельеф с косогорностью 1:5 |

|

Инженерно-геологические и гидрогеологические |

Применение основных норм проектирования вызывает увеличение объемов работ или стоимости строительства: |

|

|

более 20 % до 60 % |

более 60 % |

|

|

Планировочные |

Применение основных норм проектирования вызывает уменьшение оптимальной плотности застройки территории предприятия: |

|

|

до 10 % |

более 10 % |

|

|

Существующая застройка |

Применение основных норм проектирования вызывает снос или переустройство существующих капитальных зданий и сооружений, стоимость которых составляет от стоимости строительства соответствующего участка трассы или объекта: |

|

|

более 20 % до 60 % |

более 60 % |

|

4.12 Свод правил содержит требования по проектированию, строительству и реконструкции зданий, сооружений, строительных конструкций, оснований и систем инженерного оборудования промышленного транспорта.

4.13 Здания, сооружения, системы инженерного оборудования промышленного транспорта необходимо проектировать в соответствии со СП 43.13330.

4.14 При проектировании объектов в особо сложных физико-географических условиях, не регламентированных действующими нормативными документами, следует предусмотреть выполнение опытно-экспериментальных работ с их научным сопровождением для проверки инновационных технических решений.

5 Железнодорожный транспорт колеи 1520 мм

5.1 Область применения

5.1.1 Нормы и правила настоящего раздела должны соблюдаться при проектировании подъездных путей (необщего пользования) и технологических (внутренних) путей, комплексов зданий, сооружений и устройств промышленного железнодорожного транспорта.

5.1.2 К подъездным железнодорожным путям необщего пользования относятся железнодорожные подъездные пути, примыкающие непосредственно к станции или раздельным пунктам, или через другие железнодорожные подъездные пути к железнодорожным путям общего пользования и предназначенные для обслуживания определенных пользователей услугами железнодорожного транспорта или выполнения работ для собственных нужд.

При отсутствии промышленной станции примыкание осуществляется с погрузочно-разгрузочными путями или со стрелочным переводом первого ответвления технологических железнодорожных путей.

(Измененная редакция. Изм. № 1)

5.1.3 К технологическим железнодорожным путям (внутренним) относятся пути, расположенные на территории заводов, фабрик, шахт, портов, лесных и торфяных разработок, электро-, тепло- и атомных станций, складских баз, карьеров и других предприятий; пути промышленных станций и постов; станций промышленных узлов, а также пути, соединяющие между собой эти станции и пост погрузочно-разгрузочные пути, отдельные пути, предприятия или отдельные производства, расположенные на обособленных площадках.

Технологические (внутренние) железнодорожные пути подразделяются на:

соединительные железнодорожные пути, связывающие пути промышленных станций, постов или отдельных производств с погрузочно-разгрузочными путями, путями объектов локомотиво-вагонного и путевого хозяйства, промывочно-пропарочных станций и пунктов подготовки вагонов и других транспортных сооружений;

железнодорожные пути на раздельных пунктах с комплексом зданий, сооружений и инженерных сетей;

погрузочно-разгрузочные и ремонтные пути, предназначенные для выполнения грузовых и маневровых операций;

специальные технологические железнодорожные пути.

5.2 Общие положения

5.2.1 Проекты промышленного железнодорожного транспорта разрабатываются исходя из потребностей основного производства с учетом технологии работы станции примыкания, а в отдельных случаях - ближайшей участковой или сортировочной станции сети железных дорог общего пользования (далее - сети общего пользования).

5.2.2 В составе проектов промышленного железнодорожного транспорта предусматривается проектирование новых или реконструкции действующих станций примыкания, промышленных железнодорожных станций, устройств путевого, локомотивного и вагонного хозяйства, устройств электрификации, сигнализации, централизации и блокировки, связи, служебно-технических и общественных зданий, инженерных сетей и других объектов транспортной инфраструктуры.

5.2.3 Габариты приближения строений и подвижного состава, применяемые на промышленном железнодорожном транспорте, должны соответствовать установленным ГОСТ 9238. На специальных технологических железнодорожных путях, предназначенных для перевозки грузов в специализированном подвижном составе, допускается применение отраслевых специальных габаритов с учетом требований соответствующих отраслевых правил технической эксплуатации железнодорожного транспорта и действующих нормативных документов по обеспечению безопасности движения поездов.

5.2.4 В проектах промышленного железнодорожного транспорта необходимо предусматривать мероприятия по безопасности движения поездов (подач) и маневровой работы согласно отраслевым и межотраслевым инструкциям, правилам и положениям по технической эксплуатации железных дорог, сооружений и устройств, подвижного состава, сигнализации, устройству и обслуживанию переездов и другим нормативным документам, регламентирующим безопасность работы железнодорожного транспорта.

5.2.5 Проекты промышленного железнодорожного транспорта должны разрабатываться с учетом возможности перевозки по промышленным железнодорожным путям опасных грузов.

5.2.6 Целесообразность проектирования малодеятельных путей должна обосновываться (с учетом грузооборота предприятия и требований к архитектурно-планировочным и технологическим решениям) технико-экономическими расчетами вариантов доставки грузов на погрузочно-разгрузочные пути или вывоза грузов другими видами транспорта, включая выполнение перегрузочной работы на грузовом дворе близлежащей грузовой станции общего пользования, на отраслевых централизованных базах или перевалочных базах предприятий.

5.2.7 Промышленные железнодорожные пути (далее - пути) в зависимости от их назначения, годового объема перевозок и скорости движения подразделяются на категории в соответствии с таблицей 5.1.

Таблица 5.1

|

Категория пути |

Объем перевозок, млн. т брутто/год |

Скорость движения, км/ч |

|

|

Подъездные и технологические пути |

I-п |

Более 25 |

40 - 80 |

|

II-п |

3 - 25 |

25 - 40 |

|

|

Подъездные и технологические пути с маневровым характером движения и погрузочно-разгрузочные пути |

III-п |

До 3 |

До 25 |

5.2.8 Расчетные скорости движения подвижного состава по путям разных категорий для проектирования элементов плана и продольного профиля подъездных и соединительных путей следует принимать по таблице 5.2.

Таблица 5.2

|

Расчетная скорость движения, км/ч |

|||

|

Основная |

Допускаемая в условиях |

||

|

трудных |

особо трудных |

||

|

I-п |

80 |

60 |

40 |

|

II-п |

40 |

30 |

25 |

|

III-п |

25 |

15 |

10 |

Расчетные скорости движения на погрузочно-разгрузочных путях принимают менее 5 км/ч; при въезде в здания - не более 3 км/ч; на передвижных соединительных путях - не более 25 км/ч; на соединительных путях - не более 10 км/ч; на ремонтных и отстойных путях - не более 3 км/ч.

5.2.9 Ширина колеи на прямых участках путей и на кривых радиусом 350 м и более принимается равной, мм:

1520 - для новых путей, реконструируемых путей с применением железобетонных шпал, реконструируемых путей с применением деревянных шпал и переходе от колеи 1524 мм к 1520 мм;

1524 - для частично реконструируемых путей колеи 1524 мм на деревянных шпалах;

1535 - для передвижных путей с деревянными и металлическими шпалами.

5.2.10 На участках пути радиусом менее 350 м (с деревянными шпалами) ширина колеи должна соответствовать требованиям таблицы 5.3.

Таблица 5.3

|

Ширина колеи, мм |

|

|

349 - 150 |

1535 |

|

149 - 100 |

1545 |

|

99 и менее |

1550 |

5.2.11 Предельные уклоны отвода возвышения наружного рельса и отвода ширины колеи путей не должны превышать значений, приведенных в таблице 5.4.

Таблица 5.4

|

Уклон отвода возвышения, ‰ |

Уклон отвода ширины колеи, ‰ |

|

|

80 |

1,9 |

4,0 |

|

60 |

2,7 |

4,5 |

|

40 |

3,1 |

5,0 |

|

25 и менее |

3,2 |

5,0 |

5.2.12 Проектная документация на новое строительство, реконструкцию, техническое переоснащение промышленного железнодорожного транспорта подлежит согласованию в установленном законодательством порядке.

Указанное требование не распространяется на следующие объекты:

обеспечивающие технологические перемещения грузов в вагонах, не имеющих выхода на сеть общего пользования;

предприятия, не связанные с железными дорогами общего и необщего пользования непрерывной рельсовой колеей.

Перечень представляемой на согласование документации устанавливается проектной организацией и заказчиком совместно с органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта.

5.3 План и продольный профиль

Подъездные и соединительные пути

5.3.1 Трассы подъездных и соединительных путей следует выбирать на основании сравнения вариантов по критерию экономической эффективности с учетом ценности занимаемых земель, существующей и перспективной застройки, экологических, техногенных и других факторов.

5.3.2 Для уменьшения площади занимаемых земель и объемов земляных работ при параллельном размещении двух и более путей или пути и автомобильной дороги, находящихся в ведении одного предприятия, их рекомендуется размещать на общем земляном полотне при условии устройства ограждающих конструкций и при необходимости - светоотражающих экранов.

5.3.3 Кривые участки подъездных и соединительных путей рекомендуется проектировать возможно большими радиусами, но не более 2000 м на путях категории I-п и 1000 м на путях категорий II-п и III-п. Наименьшее допускаемое значение радиусов кривых в плане вне зависимости от типов обращающегося подвижного состава принимается по таблице 5.5.

Таблица 5.5

|

Радиус кривой в плане, м |

|||

|

Основной |

Допускаемый в условиях |

||

|

трудных |

особо трудных |

||

|

I-п |

500 |

250 |

180 |

|

II-п |

300 |

200 |

160 |

|

III-п |

200 |

180 |

160 |

|

Примечания 1 При объеме перевозок более 5 млн. т брутто/год (кроме путей горнодобывающих предприятий) наименьшие допускаемые радиусы кривых для путей категорий II-п и III-п следует принимать по нормам для путей категорий I-п и II-п соответственно. 2 На передвижных путях карьеров и отвалов, а также на подходах к рабочим уступам радиус кривых допускается уменьшать до 150 м. |

|||

5.3.4 Радиусы кривых на технологических соединительных путях при обосновании допускается уменьшать в зависимости от типа подвижного состава и назначения путей до значений, приведенных в таблице 5.6.

Таблица 5.6

|

Наименьший радиус кривой на соединительном пути, м |

|

|

Тепловозы магистральные с осевой формулой 30 - 30 |

120 |

|

Тепловозы маневровые с осевой формулой: |

|

|

- 30 - 30 и (20 + 20) - (20 + 20); тяговые агрегаты |

80 |

|

Тепловозы промышленные с осевой формулой: |

|

|

0-3-0; 0-2-0; 2-2 |

60 |

|

Электровозы магистральные с осевой формулой: |

|

|

- 30 - 30; |

150 |

|

- 20 - 20 |

80 |

|

Электровозы промышленные: вагоны четырехосные |

80 |

|

Вагоны шести- и восьмиосные |

120 |

|

Сцепы с длинномерными грузами и транспортеры |

150 |

|

То же, при сопряжении обратных кривых без прямых вставок |

160 |

|

Пути для перевозки жидкого чугуна, шлака и горячих слитков |

120/80 |

|

Пути передвижения чугуновозных ковшей миксерного типа |

120 |

|

Пути передвижения мульдовых тележек и шлаковозные пути конвертерных цехов |

100/80 |

|

Соединительные пути, где осуществляется сцепка или расцепка вагонов |

140 |

|

Примечания 1 Перед чертой приведены наименьшие радиусы кривых на новых соединительных путях, после черты - на реконструируемых. 2 На застроенных территориях в особо трудных условиях реконструкции слитковозных путей и путей для движения мульдовых тележек наименьший радиус кривых допускается принимать 60 м. 3 При радиусе кривых менее 150 м требуется установка контррельсов. 4 Скорость движения подач или одиночных локомотивов на кривых малого радиуса не должна превышать 10 км/ч. |

|

На путях локомотивно-вагонного депо, путях, предназначенных для установки, ремонта и смены тяжелого технологического оборудования или монтажа строительных конструкций, радиус кривых допускается принимать из условия вписывания подвижного состава и сцепных приборов в кривую.

5.3.5 Прямые и кривые участки пути, а также смежные круговые кривые разных радиусов следует сопрягать посредством переходных кривых.

Длину переходной кривой при сопряжении прямых и кривых участков пути принимают по таблице 5.7.

Таблица 5.7

|

Длина переходной кривой, м, при категории путей |

|||

|

I-п |

II-п |

III-п |

|

|

2000 - 1500 |

20; 0; 0 |

0 |

0 |

|

1400 - 1000 |

40; 20; 0 |

20; 0; 0 |

0 |

|

900 - 700 |

60; 40; 20 |

20; 0; 0 |

0 |

|

600 - 400 |

80; 60; 40 |

20; 20; 0 |

0 |

|

300 - 250 |

80; 60; 40 |

40; 20; 20 |

0 |

|

200 - 180 |

80; 60; 40 |

60; 40; 20 |

20; 0; 0 |

|

150 - 100 |

- |

80; 60; 40 |

40; 20; 0 |

|

80 |

- |

80; 60; 40 |

60; 40; 20 |

|

60 |

- |

- |

60; 40; 20 |

|

Примечания 1 Первые значения длины переходных кривых - основные; вторые - допускаемые в трудных условиях; третьи - допускаемые в особо трудных условиях. 2 Переходные кривые допускается не предусматривать на подходах к рабочим горизонтам карьеров и на отвалах, на подъездных и соединительных путях, обслуживаемых маневровым порядком, а также в трудных условиях и при поездном движении со скоростями не более 25 км/ч. |

|||

(Измененная редакция. Изм. № 1)

5.3.6 Длину переходных кривых, сопрягающих круговые кривые разных радиусов, направленные в одну сторону, следует определять расчетом в зависимости от разности возвышения наружного рельса и кривизны, при этом уклоны отвода возвышения для путей категорий I-п - III-п принимаются соответственно 1 ‰, 2 ‰ и 3 ‰. Полученную по расчету длину переходных кривых следует округлять в большую сторону до значений, кратных 10. Длина переходной кривой должна быть не менее 20 м.

Смежные круговые кривые разных радиусов, направленные в одну сторону, имеющие разность кривизны 1/2000 и менее, допускается сопрягать без переходных кривых.

Примечание - Разница в кривизне определяется отношением 1/R1R2/(R1 - R2).

(Измененная редакция. Изм. № 1)

5.3.7 Прямые вставки между переходными кривыми, а при их отсутствии - между круговыми кривыми следует предусматривать на путях категории I-п длиной 50 м, на путях категорий II-п и III-п - 30 м.

В трудных условиях длину прямых вставок между кривыми, направленными в разные стороны, на путях категорий I-п и II-п допускается уменьшать до 20 м, на путях категории III-п прямые вставки не предусматривать, а кривые, направленные в одну сторону, заменять общей кривой.

В особо трудных условиях прямые вставки между кривыми, направленными в разные стороны, допускается не предусматривать на путях всех категорий.

5.3.9 Для кривых участков пути при расчетной скорости движения поездов (подач) 10 км/ч и более необходимо предусматривать возвышение головки наружного рельса, определяемое расчетом, но не более 15 см. При проектировании путей в районах, где наибольшая скорость бокового ветра не превышает 20 м/с, величину возвышения наружного рельса на кривых участках допускается принимать по таблице 5.8.

Таблица 5.8

|

Возвышение наружного рельса на кривом участке пути, мм, при расчетной скорости движения поезда (подачи), км/ч |

|||||||

|

80 |

60 |

40 |

30 |

25 |

15 |

10 |

|

|

2000 |

40 |

25 |

10 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

1800 |

45 |

25 |

15 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

1500 |

55 |

30 |

15 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

1400 |

60 |

35 |

15 |

10 |

0 |

0 |

0 |

|

1200 |

70 |

40 |

20 |

10 |

0 |

0 |

0 |

|

1000 |

80 |

45 |

20 |

15 |

0 |

0 |

0 |

|

900 |

90 |

50 |

25 |

15 |

10 |

0 |

0 |

|

800 |

100 |

60 |

25 |

15 |

10 |

0 |

0 |

|

700 |

115 |

65 |

30 |

20 |

15 |

0 |

0 |

|

600 |

135 |

75 |

35 |

20 |

15 |

0 |

0 |

|

500 |

150 |

90 |

40 |

25 |

20 |

0 |

0 |

|

300 |

- |

150 |

70 |

40 |

30 |

10 |

0 |

|

250 |

- |

150 |

80 |

45 |

35 |

15 |

0 |

|

200 |

- |

- |

100 |

60 |

40 |

15 |

0 |

|

180 |

- |

- |

115 |

65 |

45 |

20 |

0 |

|

160 |

- |

- |

- |

- |

50 |

20 |

0 |

|

150 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

10 |

|

140 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

10 |

|

120 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

15 |

|

100 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

15 |

|

80 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

20 |

|

60 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

25 |

Второй путь при его расположении на общем земляном полотне с существующим необходимо проектировать так, чтобы на прямых участках головки рельсов обоих путей после капитального ремонта существующего пути находились на одном уровне. На кривых участках смежных путей на одном уровне должны быть головки внутренних рельсов.

На участках, где исключена возможность заноса пути снегом или песком, в обоснованных случаях допускается разность уровней головок рельсов смежных путей на прямых участках до 25 см.

На переездах, устраиваемых на прямом участке пути, разность уровней головок рельсов путей не допускается.

5.3.10 Расстояния между осями смежных путей на прямых участках должны быть не менее, указанных в таблице 5.9.

При расположении в междупутье сооружений и устройств, а также на кривых участках пути расстояния между осями путей, указанные в таблице 5.9, следует увеличивать в соответствии с ГОСТ 9238.

Расстояние между осями путей при укладке перекрестных съездов устанавливают в зависимости от эпюры перекрестного съезда, но не менее приведенных в таблице 5.9.

Расстояние между осями постоянного и передвижного путей, а также между осями передвижных путей на прямых участках при расположении в междупутье опор контактной сети должно быть не менее 7000 мм.

Таблица 5.9

|

Наименьшее расстояние между осями смежных путей на прямом участке, мм |

|

|

Подъездные и соединительные пути на перегонах |

Через один путь 4100 и 5000 |

|

Пути для перевозки жидкого чугуна и шлака: |

|

|

на территории предприятия |

4800 |

|

вне территории предприятия |

4300 |

|

Пути стоянки: |

|

|

изложниц со слитками |

5000 |

|

порожних изложниц |

5300 |

|

в трудных условиях |

5000 |

|

Пути движения: |

|

|

составов изложниц со слитками и думпкаров с двухосными тележками |

4600 |

|

мульдовых составов |

4500 |

|

думпкаров с четырехосными тележками |

Через один путь 5000 и 5300 |

|

то же, с трехосными тележками |

Через один путь 4600 и 5000 |

|

Пути при установке в междупутье мачтовых светофоров |

5040 |

5.3.11 Наименьшее расстояние от оси железнодорожного пути до зданий и сооружений принимается по ГОСТ 9238.

Расстояние от оси пути, предназначенного для перевозки горячих грузов, до зданий и сооружений определяется по ширине прохода и его ограждения, а также габариту приближения ограждения к пути.

При установке ограждений расстояние между путем и автомобильной дорогой определяется расчетом с учетом габаритов ограждения.

На участках путей с уклоном свыше 40 ‰ до 60 ‰ движение подвижного состава, кроме тяговых агрегатов, допускается только при достаточном тяговом и тормозном их обеспечении, определяемом тяговыми и тормозными расчетами.

Для путей с резко выраженным и устойчивым в перспективе различием размеров грузопотоков по направлениям движения при соответствующем обосновании допускается применение разных руководящих уклонов по направлениям.

Наибольшая крутизна спусков и их длина должны обеспечивать возможность остановки состава имеющимися на нем тормозными средствами, включая средства локомотива и вагонов прикрытия, в пределах тормозного пути.

5.3.13 Значение руководящего уклона на кривых участках пути следует уменьшать на величину, эквивалентную дополнительному сопротивлению от кривой.

5.3.14 При проектировании вторых и реконструкции существующих путей необходимо сохранять руководящий уклон существующего пути. Целесообразность его изменения следует обосновывать в проекте.

5.3.15 Пути для перевозки горячих грузов металлургических производств следует располагать на горизонтальной площадке. В трудных условиях допускается применение продольных уклонов до 2,5 ‰ на путях для перевозки жидкого чугуна, стали, горячих слитков и изложниц и до 10 ‰ - на путях для перевозки жидкого шлака и шихтовых материалов в мульдах и коробах на тележках, в особо трудных условиях при реконструкции путей - соответственно 4 ‰ и 15 ‰.

Величина продольного уклона путей, предназначенных для перевозки жидкого чугуна и шлака в ковшах, оборудованных автотормозами, устанавливается расчетом и не должна превышать 10 ‰ на путях для перевозки жидкого чугуна и 15 ‰ - на путях для перевозки шлака. На путях, предназначенных только для перевозки жидкого чугуна в чугуновозах миксерного типа, продольный уклон определяется в соответствии с техническими характеристиками обращающихся локомотивов и миксеровозов на основе тяговых расчетов.

В особо трудных условиях на реконструируемых путях для перевозки горячего чушкового чугуна, охлажденных слитков в специально оборудованных вагонах, допускается продольный уклон оставлять без изменения, но не более 15 ‰.

5.3.16 Крутизна спусков в пределах подходов к погрузочно-разгрузочным фронтам при движении поезда (подачи) вагонами вперед с выключенными тормозными средствами вагонов определяется тяговыми расчетами исходя из заданных массы поезда и типа локомотива.

При этом должна быть обеспечена остановка вагонов тормозными средствами локомотива перед фронтом при скорости движения в начале торможения 25 км/ч. В трудных условиях допускается скорость в начале торможения принимать 15 км/ч, а в особо трудных - 10 км/ч.

5.3.17 Продольный профиль пути следует проектировать элементами возможно большей длины и не менее половины длины поезда или подачи (но не менее 100 м). В трудных условиях и в случаях обращения поездов и подач массой менее 500 т длину элементов продольного профиля на путях категорий II-п и III-п допускается уменьшать до 50 м.

5.3.18 Смежные прямолинейные элементы продольного профиля подъездных и соединительных путей при алгебраической разности сопрягаемых уклонов свыше 6 ‰ для путей категории I-п, свыше 8 ‰ для путей категории II-п и свыше 10 ‰ для путей категории III-п следует сопрягать в вертикальной плоскости кривыми радиусом не менее 2000, 1000 и 500 м соответственно.

Смежные элементы продольного профиля путей, предназначенных для перевозки горячих грузов, при алгебраической разности смежных уклонов свыше 5 ‰ следует сопрягать вертикальными кривыми радиусом не менее 1000 м.

При расположении на подъездных и соединительных путях стрелочных переводов радиус вертикальной кривой следует принимать не менее 2000 м независимо от категории путей. При этом на вертикальной кривой, как исключение, допускается размещать только переводную кривую стрелочного перевода; остряки и крестовина должны находиться вне вертикальной кривой.

5.3.19 Предельно допускаемые значения алгебраической разности уклонов смежных элементов продольного профиля, сопрягаемых посредством кривой, следует принимать по таблице 5.10.

Таблица 5.10

|

Наибольшая алгебраическая разность сопрягаемых уклонов, ‰, при категории подъездных и соединительных путей |

||||||||||||

|

I-п |

II-п |

III-п |

||||||||||

|

Радиус вертикальной кривой, м |

||||||||||||

|

2000 |

3000 |

5000 |

1000 |

2000 |

3000 |

5000 |

500 |

1000 |

2000 |

3000 |

5000 |

|

|

500 и менее |

40/60 |

40/60 |

40/60 |

60 |

60 |

60 |

60 |

60 |

60 |

60 |

60 |

60 |

|

1000 |

10/60 |

35/60 |

40/60 |

60 |

60 |

60 |

60 |

60 |

60 |

60 |

60 |

60 |

|

1500 |

10/60 |

15/60 |

15/60 |

35/60 |

60 |

60 |

60 |

60 |

60 |

60 |

60 |

60 |

|

2000 |

10/45 |

12/50 |

12/55 |

25/60 |

30/60 |

40/60 |

40/60 |

40/60 |

45/60 |

60 |

60 |

60 |

|

3000 |

10/30 |

12/35 |

12/35 |

20 |

25 |

30/35 |

35 |

30 |

30 |

30/35 |

30/35 |

35 |

|

4000 |

10/20 |

12/25 |

12/30 |

12/20 |

13/30 |

13/35 |

15/35 |

15/20 |

20/30 |

20/30 |

20/35 |

25/35 |

|

Св. 5000 |

10 |

10 |

10 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Примечания 1 После черты приведены предельные значения норм, допускаемые в особо трудных условиях. 2 Для промежуточных значений массы поезда и радиусов кривых алгебраическая разность сопрягаемых уклонов определяется интерполяцией. |

||||||||||||

5.3.20 В выемках длиной более 400 м должны предусматриваться встречные уклоны крутизной 2 ‰, образующие выпуклый профиль, а в выемках, устраиваемых в вечномерзлых грунтах, независимо от длины крутизна этих уклонов должна быть 4 ‰.

(Новая редакция. Изм. № 1)

5.3.21 В обоснованных случаях (при необходимости обеспечения заданной отметки в определенной точке трассы, сокращения объемов земляных работ и т.д.) смежные прямолинейные элементы продольного профиля вместо плавной вертикальной кривой допускается сопрягать двумя и более элементами криволинейного профиля постоянной или переменной крутизны.

Длина элементов криволинейного профиля должна быть не менее 25 м, а алгебраическая разность смежных уклонов - не более 2 ‰. Общая длина сопряжения должна быть не менее длины, получаемой при проектировании этого участка по нормам, указанным в 5.3.18 и таблице 5.11.

![]() (5.1)

(5.1)

где r0 - радиус вертикальной кривой, м;

Di - алгебраическая разность сопрягаемых уклонов, ‰.

В случаях, когда соблюдение изложенных требований связано с существенным увеличением объема земляных работ, а также при смягчении подъема на кривых участках пути переломы продольного профиля допускается располагать независимо от плана пути.

Расстояние от ворот здания или начала грузового фронта (фронта подачи) до точки перелома профиля или до начала вертикальной кривой (при ее устройстве) должно быть не менее длины самого длинного вагона (секции локомотива), подаваемого под погрузку, выгрузку или в ремонт. В трудных условиях для переустраиваемых путей, а при обосновании и для новых путей, это расстояние допускается уменьшать до 2 м. Во всех случаях необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению ухода отцепленных от локомотива вагонов.

Пути на раздельных пунктах

Раздельные пункты с числом парковых путей пять и менее, на которых предусматриваются только отцепка и перестановка (без сортировки) вагонов, допускается размещать на кривых радиусом не менее 350 м, а разъезды, на которых отцепка локомотивов от составов не предусматривается, а также станции карьеров и отвалов - на кривых радиусом в плане не менее 200 м, обращенных в одну сторону.

В отдельных обоснованных случаях при переустройстве (реконструкции) раздельных пунктов допускается сохранение радиусов существующих кривых, но не менее 160 м.

500 - при маневровых локомотивах со сцепной массой более 120 т;

300 - то же, более 50 до 120 т;

200 - » до 50 т.

Расположение вытяжных путей на обратных кривых не допускается. В исключительных случаях при соответствующем обосновании допускается сохранение обратных кривых на существующих вытяжных путях при реконструкции раздельных пунктов. При этом должна быть обеспечена видимость, достаточная для безопасного выполнения маневровой работы.

5.3.25 Горловины раздельных пунктов следует располагать на прямых участках пути. В особо трудных условиях и при переустройстве существующих раздельных пунктов допускается при соответствующем обосновании располагать горловины на кривых радиусом не менее 500 м с применением соответствующих схем укладки стрелочных переводов.

5.3.26 На криволинейных участках путей раздельных пунктов, включая закрестовинные кривые (кроме путей, по которым предусматривается безостановочный пропуск поездов), возвышение наружного рельса, переходные кривые и прямые вставки между смежными кривыми разрешается не предусматривать.

5.3.27 Радиус закрестовинной кривой должен быть не менее радиуса переводной кривой прилегающего стрелочного перевода.

В стесненных условиях и при реконструкции допускается радиус закрестовинной кривой уменьшать до норм, приведенных в таблице 5.7, с устройством прямой вставки между торцом крестовины и началом круговой кривой, обеспечивающей отвод уширения колеи.

5.3.28 Радиусы кривых участков путей, соединяющих отдельные парки раздельных пунктов, и путей следования одиночных локомотивов должны быть не менее 200 м, в трудных условиях - 150 м.

5.3.29 Расстояние между осями смежных путей раздельных пунктов на прямых участках следует принимать по таблице 5.12.

Таблица 5.12

|

Расстояния между осями смежных путей, мм |

||

|

основное |

минимальное |

|

|

Главные пути |

5300 |

4800 |

|

Главные и смежные с ними пути |

5300 |

5300 |

|

Приемо-отправочные и сортировочные пути |

5300 |

4800 |

|

Крайние пути смежных пучков путей сортировочного парка |

6500 |

5300 |

|

Стрелочная улица и смежный с ней путь |

5300 |

5300 |

|

Экипировочные пути при наличии на них: |

||

|

смотровых канав |

5500 |

5500 |

|

пескораздаточного устройства (со стороны лестницы) |

6700 |

5850 |

|

Пути парков приема, отправления, сортировочно-отправочные пути, где предусматривается безотцепочный ремонт вагонов |

Через один путь |

|

|

5300 и 5600 |

||

|

Весовой и смежный с ним путь со стороны весовой платформы |

5300 |

5300 |

|

Пути для отцепочного ремонта вагонов |

Через один путь |

|

|

6000 |

7500 |

|

|

Пути стоянки подвижного состава (кроме путей для перегрузки) и другие второстепенные пути |

4800 |

4500 |

|

Погрузочно-разгрузочный путь у специализированной высокой платформы и смежный парковый или другой путь (при отсутствии особых требований) |

6500 |

5300 |

|

Пути перегрузки непосредственно из вагона в вагон колеи 1520 мм |

3650 |

3600 |

|

Пути перегрузки из вагонов колеи 1520 мм в вагоны колеи 750 мм и обратно при уровне пола вагонов: |

||

|

одинаковом |

3600 |

3200 |

|

разном |

3600 |

3600 |

|

Вытяжной и смежный с ним путь |

6500 |

5300 |

При расположении в междупутьях колонн, опор, светофоров, стрелочных постов и других сооружений и устройств расстояние между осями путей в необходимых случаях следует увеличивать в соответствии с ГОСТ 9238.

5.3.30 На раздельных пунктах через каждые восемь - десять путей, а в отдельных случаях между группами путей различного назначения должны предусматриваться уширенные до 6500 мм междупутья.

На электрифицируемых раздельных пунктах для установки опор контактной сети следует предусматривать уширенные до 7000 мм междупутья через каждые шесть - восемь путей.

Раздельные пункты, на которых сортировка не предусматривается, допускается располагать на уклонах не круче 2,5 ‰.

Для реконструируемых раздельных пунктов в обоснованных случаях допускается сохранять существующие уклоны.

Разъезды и обгонные пункты, на которых не предусматриваются маневры и отцепка локомотива или вагонов от состава, допускается при соответствующем обосновании и при обеспечении удержания поезда тормозами локомотива и трогания с места располагать на уклонах, не превышающих 12 ‰.

В карьерах и на отвалах транзитные станции, разъезды и обгонные пункты при тех же условиях допускается располагать на уклоне крутизной до 75 % руководящего уклона. Тупиковые станции и разъезды, предназначенные для изменения направления движения поездов, а также посты (без путевого развития) могут размещаться на уклоне менее руководящего на 3 ‰.

В случаях, когда по условиям продольного профиля подходов к раздельным пунктам возможен самопроизвольный уход подвижного состава на подъездной или соединительный путь, продольный профиль путей раздельных пунктов в пределах полезной длины, где предусматриваются отцепка локомотивов или вагонов от составов и маневровые операции, следует проектировать преимущественно вогнутого очертания с одинаковыми отметками высот по концам полезной длины путей (трехэлементный профиль) или предусматривать предохранительные тупики, охранные стрелки, сбрасывающие башмаки или стрелки, автоматические башмаконакладыватели, заторможенные замедлители и другие меры, исключающие самопроизвольный уход вагонов на перегон. Допустимая глубина понижения при устройстве трехэлементного профиля принимается 0,45 - 0,55 м, крутизна противоуклона 1,5 - 2,5 ‰.

5.3.32 При расположении раздельных пунктов на переломном продольном профиле длина и сопряжение элементов профиля должны соответствовать основным нормам, установленным для подъездных и соединительных путей. При этом, если к раздельному пункту подходят пути различных категорий, длину сопрягаемых элементов профиля следует предусматривать по нормам, установленным для пути более высокой категории.

В трудных условиях длину элементов продольного профиля на раздельных пунктах допускается принимать не менее 100 м, радиус вертикальной кривой вне пределов стрелочных горловин - не менее 2000 м. Длина элементов профиля в горловинах должна быть не менее 50 м (в трудных условиях - 25 м), при этом точка перелома профиля на одном из путей или точки переломов профиля разной величины на обоих путях должны располагаться вне участка общих брусьев стрелочных переводов, а при устройстве на переломе профиля вертикальной кривой на одном из путей или кривых разного радиуса на обоих путях, вне участка общих брусьев следует располагать начало этих кривых.

Пути, соединяющие отдельные парки раздельных пунктов, следует проектировать с уклонами, определяемыми тяговыми расчетами в зависимости от максимальной массы обращающихся по этим путям составов с ограничениями, приведенными в 5.3.12.

Длина элементов продольного профиля путей, соединяющих отдельные парки раздельных пунктов и путей одиночного следования локомотивов, должна быть не менее 50 м.

5.3.33 Сортировочные пути в пределах стрелочной зоны со стороны вытяжного пути следует располагать по возможности на спуске до 2,5 ‰ в сторону сортировки вагонов или на горизонтальной площадке.

Вытяжные пути за пределами стрелочной горловины раздельных пунктов следует располагать на спуске не круче 2,5 ‰ в сторону обслуживаемых ими путей или на горизонтальной площадке. В трудных условиях вытяжные пути допускается располагать на подъеме не круче 2 ‰ в сторону станции.

Продольный профиль вытяжных путей, предназначенных для перестановки составов или групп вагонов, а также для сортировки вагонов осаживанием, при общем среднесуточном объеме сортировки менее 150 вагонов (с учетом коэффициентов трудоемкости переработки, приведенных в 5.7.3) допускается принимать аналогичным продольному профилю смежного пути при условии обеспечения трогания с места этих составов или групп вагонов, а также фиксированной остановки их при выключенных вагонных тормозах.

Примечание - Нормы настоящего пункта не распространяются на вытяжные пути специального профиля и пути сортировочных горок, а также на сортировочные пути станций, оборудованных вытяжными путями специального профиля и горками.

5.3.34 Стрелочные горловины, за исключением тех, на которых сортируются вагоны толчками или с горки, следует располагать на горизонтальной площадке или на уклоне не круче 2,5 ‰.

Диспетчерские съезды, отдельные стрелочные переводы на подъездных и соединительных путях, а в трудных условиях и горловины, на которых не предусматривается проведение маневров, разрешается располагать на любом уклоне, не превышающем руководящий, уменьшенный на 3 ‰.

5.3.35 Стрелочные переводы на главных и приемо-отправочных путях раздельных пунктов надлежит предусматривать вне пределов вертикальной кривой. В трудных условиях стрелочные переводы допускается располагать в пределах вертикальной кривой радиусом не менее 5000 м; в особо трудных условиях, при переустройстве (реконструкции) существующих раздельных пунктов, а также на раздельных пунктах лесовозных веток, в карьерах и отвалах - не менее 2000 м. При этом на вертикальной кривой, как исключение, допускается размещать только переводную кривую стрелочного перевода; остряки и крестовина должны находиться вне вертикальной кривой.

5.3.36 Пути экипировки, стоянки локомотивов, ремонта и отстоя вагонов следует проектировать горизонтальными. В трудных условиях допускается располагать пути на уклоне не круче 2,5 ‰. При этом должны быть предусмотрены меры против самопроизвольного ухода подвижного состава по 5.3.31.

5.3.37 Пути локомотивных, крановых и путевых депо (гаражей, боксов), пунктов экипировки, складов горюче-смазочных материалов (ГСМ) со сливо-наливными устройствами должны проектироваться с устройствами, обеспечивающими сбор ГСМ и исключающими их попадание в грунт.

Погрузочно-разгрузочные пути

5.3.38 Постоянные технологические погрузочно-разгрузочные пути следует располагать на прямом участке. В трудных условиях допускается проектировать их на кривой радиусом не менее 300 м, а на открытых площадках - не менее 250 м. При соответствующем обосновании допускается уменьшать радиусы кривых до 180 м.

5.3.39 Устройство въездов в здания и на грузовые фронты следует предусматривать с учетом требований 5.3.8, 5.3.22 и 5.14.24.

Железнодорожные и автомобильные въезды в здание следует проектировать, как правило, раздельно. При небольших размерах движения (до четырех железнодорожных подач и до 25 автомобилей в сутки) допускается совмещение железнодорожных и автомобильных въездов. При реконструкции зданий допускается сохранять существующие совмещенные въезды с большими размерами движения при условии обеспечения безопасности движения и заданных объемов перевозок.

5.3.40 Радиусы кривых в плане на передвижных и временных погрузочно-разгрузочных путях, располагаемых в забоях карьеров и на отвалах, следует принимать не менее указанных в таблице 5.13.

Таблица 5.13

|

Наименьший радиус кривой в плане, м |

||

|

основной |

допускаемый в трудных условиях |

|

|

В забоях карьеров при работе в них многоковшовых экскаваторов |

350 |

250 |

|

На породных отвалах при работе на них отвальных плугов, а также на шлаковых отвалах металлургических заводов |

250 |

200 |

|

То же, при переустройстве путей, а также в забоях карьеров и на породных отвалах при работе на них одноковшовых экскаваторов |

200 |

150 |

Пути в забоях карьеров и на отвалах должны заканчиваться предохранительными упорами, ограждаемыми сигналами, освещаемыми в темное время суток.

5.3.41 Постоянные погрузочно-разгрузочные пути лесозаготовительных предприятий следует располагать на прямых участках. В трудных условиях для открытых площадок, не оборудованных стационарными перегрузчиками, допускается проектировать погрузочно-разгрузочные пути на кривых радиусом не менее 300 м.

5.3.42 Переходные кривые на путях грузовых фронтов, в том числе передвижных и временных, не предусматриваются.

Между смежными круговыми кривыми указанных путей, если радиус одной из кривых менее 200 м, следует предусматривать прямые вставки длиной не менее 20 м.

Кривые участки погрузочно-разгрузочных путей следует проектировать без возвышения наружного рельса, за исключением путей перегрузочных пунктов, на которых производится выгрузка вагонов-самосвалов (думпкаров), и путей отвалов в пределах фронта разгрузки, где следует предусматривать возвышение рельса со стороны откоса независимо от плана пути. Значение такого возвышения следует принимать в зависимости от устойчивости кромки откоса отвала равным 100 - 150 мм.

(Измененная редакция. Изм. № 1)

5.3.43 Расстояние между осями погрузочно-разгрузочных путей грузовых пунктов и фронтов предприятий следует принимать не менее 4,8 м, а в трудных условиях - 4,5 м. В отдельных обоснованных случаях, вызываемых конструктивной особенностью погрузочно-разгрузочных устройств, расстояние между смежными погрузочно-разгрузочными путями допускается уменьшать по расчету или применять сплетение путей при условии запрещения одновременного приема подач на оба пути.

Погрузочно-разгрузочные пути закрытых и открытых складов следует располагать так, чтобы зона действия грузоподъемной машины перекрывала ось пути не менее чем на 0,6 м.

Расположение специализированных путей для погрузки и разгрузки взрывчатых материалов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, сжиженных углеводородных газов и других грузов повышенной пожарной опасности следует принимать с учетом требований по проектированию соответствующих складов и грузовых фронтов.

5.3.44 Полезная длина погрузочно-разгрузочных путей определяется длиной одновременно подаваемой под погрузку или разгрузку группы вагонов и должна обеспечивать при необходимости перемещение вагонов вдоль грузового пути для обеспечения возможности грузовой обработки любого вагона в этой группе.

5.3.45 Пути подачи груженых вагонов на вагоноопрокидыватели в пределах зоны работы толкателя следует располагать на прямых и горизонтальных участках. Пути вне пределов зоны работы толкателя, а также в зоне работы электротолкателя и электротягача с верхним токосъемом допускается предусматривать на кривых радиусами не менее указанных в 5.3.23 и 5.3.24.

При дистанционном управлении электротолкателями и электротягачами следует предусматривать ограждение зоны их работы с устройством проходов для обслуживающего персонала.

5.3.46 Постоянные погрузочно-разгрузочные пути следует располагать на горизонтальной площадке.

В трудных условиях допускается располагать эти пути на продольном уклоне не круче 1,5 ‰, при этом должны быть предусмотрены устройства, препятствующие уходу отцепленных от локомотива вагонов.

На постоянных путях карьеров при выполнении погрузочно-разгрузочных операций без отцепки локомотивов от состава и при условии обеспечения трогания состава с места допускается увеличение уклонов до 15 ‰ на путях в забоях и до 10 ‰ - на путях отвалов. При обращении на забойных и отвальных путях тяговых агрегатов в автономном режиме предусматриваемые значения уклонов не должны вызывать уменьшения весовых норм поездов при работе тяговых агрегатов в контактном режиме.

Передвижные и временные погрузочные пути в карьерах, на которых погрузка выполняется без отцепки локомотива от состава, а также скользящие съезды допускается располагать на продольных уклонах до 40 ‰ при условии обеспечения трогания состава с места.

На перегрузочных складах в карьерах спуски, обращенные в сторону тупика, допускается в трудных условиях увеличивать до величины руководящего уклона с устройством в тупике земляной призмы.

При возведении пионерных насыпей на подходах к отвалам и при проходке траншей в карьерах с погрузкой на уровне стояния экскаватора уклон погрузочно-разгрузочных путей при работе без отцепки локомотива и обеспечении трогания состава с места может приниматься равным руководящему, а при верхней погрузке - 15 ‰.

5.3.47 Во всех случаях расположения путей на уклоне следует предусматривать меры против самопроизвольного ухода вагонов с пути.

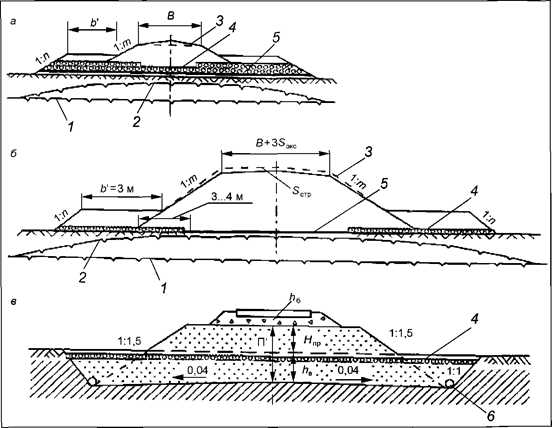

5.4 Земляное полотно

5.4.1 Земляное полотно представляет собой комплекс земляных сооружений, включающих в себя насыпи, выемки, устройства для отвода поверхностных и грунтовых вод, сооружения инженерной защиты от опасных геологических процессов по СП 116.13330. Земляное полотно проектируется в соответствии с требованиями настоящего свода правил.

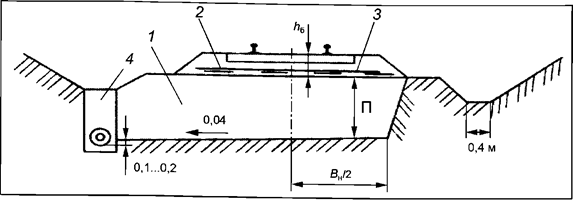

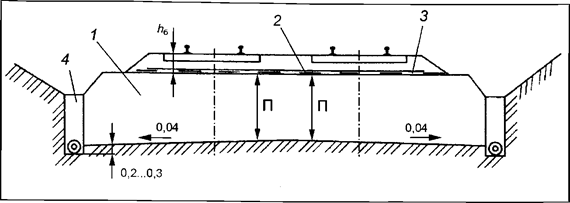

Проектирование земляного полотна на планируемых территориях следует предусматривать, как правило, под укладку путей с заглубленным или полузаглубленным балластным слоем, на непланируемых территориях - под укладку путей с открытым балластным слоем.

Земляное полотно подъездных и технологических путей следует проектировать в увязке с генеральным планом предприятия, вертикальной планировкой площадки и внутриплощадочным водоотводом и рассчитывать на прочность:

при движении четырехосных грузовых вагонов - под осевую нагрузку 294 кН (30 тс);

при движении шести- и восьмиосных вагонов - под погонную нагрузку 103 кН (10,5 тс).

По индивидуальным проектам с проверкой прочности, стабильности и устойчивости основания и откосов, следует проектировать земляное полотно в случаях, приведенных ниже:

при движении специализированного подвижного состава повышенной грузоподъемности - в зависимости от типа подвижного состава и нагрузки на ось: до 450 кН (45 тс) - 480 кН (49 тс), более 450 кН (45 тс) - 600 кН (60 тс);

под осевую нагрузку более 294 кН (30 тс) и погонную нагрузку более 103 кН (10,5 тс);

в местах вибродинамического и ударного воздействия оборудования.

Для обеспечения надежности земляного полотна следует предусматривать:

уплотнение грунтов, в том числе выемок в зоне основной площадки, естественных оснований насыпей высотой до 0,5 м, а также оснований насыпей высотой до 2 м, возводимых на насыпных грунтах (породах) отвалов. Коэффициент уплотнения следует принимать 0,95 на участках периодического подтопления и 0,9 - во всех других случаях;

устройство под балластной призмой защитного слоя (подушки) из дренирующих грунтов (возможно в комбинации с геотекстилем) при использовании для сооружения земляного полотна глинистых грунтов всех видов, кроме супесей, содержащих песчаные частицы размером 0,05 - 2 мм в количестве более 50 % по массе;

применение на основании технико-экономического обоснования геотекстильных материалов на основной площадке, под защитным слоем, на откосах, а также на слабом основании;

предотвращение деформации морозного пучения, в том числе использование теплоизоляционных материалов (пенопластов, шлаков, торфа);

укрепление откосов;

отвод поверхностных и подземных вод.

Для снижения влияния морозного пучения грунтов земляного полотна железнодорожного пути используют гранулированный теплоизоляционный материал. Схемы земляного полотна железнодорожного пути в Арктической зоне с использованием гранулированного теплоизоляционного материала приведены в приложении Н.

(Измененная редакция. Изм. № 3)

5.4.2 Ширину однопутного земляного полотна с открытым балластным слоем на прямых участках пути после полной осадки следует принимать по таблице 5.14, с учетом перспективы усиления верхнего строения пути.

Таблица 5.14

|

Ширина земляного полотна поверху, м, с использованием грунта |

|||

|

Глинистый и недренирующий мелкий и пылеватый пески и технологические недренирующие отходы при категории пути |

Скальный, крупнообломочный, дренирующий песчаный грунт и приравниваемые к ним технологические отходы, а также при устройстве защитного слоя |

||

|

I-п |

II-п, III-п |

||

|

25 |

5,8 |

5,8 |

5,5 |

|

35 |

6,1 |

6,0 |

5,8 |

|

45 |

6,4 |

6,1 |

- |

|

55 |

6,8 |

6,4 |

- |

|

65 |

7,1 |

6,6 |

- |

|

Примечание - На погрузочно-разгрузочных и прочих путях ширину земляного полотна с открытым балластным слоем принимают по нормам для категории II-п и III-п в зависимости от толщины балластного слоя под шпалой. |

|||

Ширину земляного полотна с заглубленным и полузаглубленным балластным слоем определяют по расчету в зависимости от толщины балластного слоя под шпалой и конструктивных решений по водоотводу, при этом ширина нижней части однопутного земляного полотна под балластным слоем должна быть не менее значений, указанных в таблице 5.15.

На двухпутных и многопутных участках ширина земляного полотна должна быть увеличена на ширину междупутий. Ширина земляного полотна, возводимого на участках распространения вечномерзлых грунтов, должна приниматься с учетом осадки всех оттаивающих слоев в соответствии с расчетом.

Таблица 5.15

|

Наименьшая ширина нижней части однопутного земляного полотна с заглубленным и полузаглубленным балластным слоем, м |

|

|

25 |

3,2 |

|

35 |

3,4 |

|

45 |

3,6 |

|

55 |

3,8 |

|

65 |

4,1 |

5.4.3 Расстояние от оси вытяжных путей на раздельных пунктах, располагаемых вне застроенной территории, а также от оси пути стрелочной улицы до бровок земляного полотна должно быть не менее 3,25 м в обе стороны, а на раздельных пунктах, располагаемых в пределах застроенной территории, не менее 3,25 м в одну сторону и не менее половины ширины земляного полотна, указанной в таблице 5.14, в другую.

5.4.4 При расположении пути на общем земляном полотне с автомобильной дорогой необходимо предусмотреть мероприятия, обеспечивающие безопасность дорожного движения, а также проверку устойчивости и недеформативности земляного полотна от действия дополнительной подвижной нагрузки. Ширину земляного полотна определяют с учетом параметров поперечного профиля железнодорожного пути и автомобильной дороги и расстояния между ними, принимаемого по 5.3.11.

(Измененная редакция. Изм. № 1)

5.4.5 Ширину земляного полотна путей в забоях карьеров следует устанавливать проектом, но не менее указанной в таблице 5.14.

Ширина земляного полотна первичной насыпи передвижных путей на отвалах должна быть не менее 6 м, при этом расстояние от оси пути до бровки земляного полотна со стороны, противоположной отвалу, должно обеспечивать проход машин для передвижки пути и быть не менее 3,7 м.

5.4.6 Ширину земляного полотна для кривых участков пути следует увеличивать с наружной стороны кривой по таблице 5.16.

Таблица 5.16

|

Уширение земляного полотна, см |

||

|

на территории предприятия |

за пределами территории предприятия |

|

|

1000 - 350 |

1800 - 1200 |

10 |

|

300 - 180 |

1000 - 700 |

20 |

|

Менее 180 |

Менее 700 |

30 |

Необходимость и размер уширения земляного полотна на подходах к мостам и путепроводам устанавливают в проектах мостов и путепроводов.

5.4.7 При конструировании земляного полотна на прочном основании под нагрузку на ось до 294 кН и погонную нагрузку до 103 кН следует применять, как правило, типовые поперечные профили.

В необходимых случаях может предусматриваться усиление (или укрепление) верхней части земляного полотна (укладка песчаной подушки, цементация и др.). Минимальный коэффициент устойчивости должен быть не менее 1,20.

5.4.8 Если подушка при деревянных шпалах устраивается из карьерного гравия или ракушки, толщину щебня или смеси песчано-щебеночной из отсевов дробления серпентинитов для балластного слоя железнодорожного пути (хризотиловый балласт) следует уменьшать на 5 см без уменьшения общей толщины балластной призмы.

5.4.9 Крутизну откосов земляного полотна на подходах к рабочим горизонтам карьеров допускается принимать для насыпей по таблице 5.17, для выемок - по таблице 5.18.

Таблица 5.17

|

Высота откоса, м |

Крутизна откоса |

|

|

Насыпи из камня слабовыветривающихся скальных пород |

До 12 |

1:1,3 |

|

До 20 |

1:1,5 |

|

|

Насыпи из крупного и средней крупности песка, гравия, дресвы, гальки и щебенистых грунтов слабовыветривающихся пород |

До 10 |

1:1,3 |

|

То же, при высоте откоса до 20 м: |

||

|

верхней части |

10 |

1:1,3 |

|

средней части |

5 |

1:1,5 |

|

нижней части |

5 |

1:1,75 |

|

Насыпи из мелких окатанных песков |

По расчету |

|

|

Насыпи из прочих грунтов при высоте откоса до 12 м: |

||

|

верхней части |

10 |

1:1,5 |

|

нижней части |

2 |

1:1,75 |

Таблица 5.18

|

Крутизна откоса выемки глубиной до 12 м |

|

|

Выемки в глинах, суглинках, супесях и песках однородного напластования |

1:1,3 |

|

Выемки в сухих лессах в условиях засушливого климата |

1:0,1 |

|

Выемки в лессах в остальных случаях: выемки в лессовидных грунтах, а также выемки в крупнообломочных (щебенистых, гравелистых и т.п.) грунтах в зависимости от их свойств, характера напластования и высоты откосов |

1:0,5 - 1:1,5 |

|

Выемки в слабовыветривающейся скале при отсутствии падения пластов в сторону полотна и отсутствии трещиноватости |

1:0,1 |

|

Прочие скальные выемки в зависимости от свойств грунтов, характера их напластовывания и высоты откоса |

1:0,2 - 1:1 |

|

Примечания 1 При высоте откосов насыпей и глубине выемок более указанных в таблицах 5.17 и 5.18 крутизна откосов назначается по индивидуальным проектам. 2 При расчетах следует учитывать ухудшение характеристик прочности грунтов под влиянием вибродинамических воздействий. |

|

Крутизна откосов насыпей при высоте более указанной в таблице 5.17, насыпей, сооружаемых из отходов промышленных производств, независимо от высоты, а также крутизна откосов выемок глубиной более 12 м и выемок, разрабатываемых взрывами на выброс или с применением гидромеханизации, назначается по индивидуальным проектам.

Во всех случаях принимаемая крутизна откоса должна обеспечивать его устойчивость.

5.4.10 При подвижном составе с нагрузкой на ось более 294 кН и погонной нагрузкой более 103 кН крутизну откосов в пылевато-глинистых грунтах полутвердой консистенции, а также в песках мелких и пылевато-глинистых следует принимать по СП 119.13330 и проверять расчетом.

При расчете необходимо учитывать снижение характеристик прочности и деформации грунтов под влиянием вибродинамического воздействия, в том числе от вибрации и ударного оборудования вблизи расположенных зданий, копров и др.

5.4.11 Ширина бермы между подошвой откоса насыпи и бровкой резерва или водоотводной канавы должна быть не менее 2 м, а на болотах - не менее 3 м. Для насыпей высотой до 2 м при благоприятных климатических и геологических условиях ширину бермы допускается уменьшать до 1 м. Поверхность бермы между насыпью и канавой должна иметь поперечный уклон 20 - 40 ‰ в сторону канавы.

5.4.12 Земляное полотно с водоотводными сооружениями и устройствами, возводимое в сложных инженерно-геологических условиях и предназначенное для укладки нескольких путей при строительстве по этапам, следует проектировать под многопутный участок пути в период первой очереди строительства.

5.4.13 Для возведения насыпей путей следует использовать, как правило, местные грунты и прежде всего имеющиеся отходы металлургических, горнодобывающих, дробильно-добывающих, дробильно-сортировочных и других производств (металлургические шлаки, отсевы, материалы породных отвалов угольных и сланцевых шахт и др.), отвечающие требованиям, предъявляемым к грунтам земляного полотна.

5.4.14 При использовании для земляного полотна глинистых грунтов всех видов (кроме супесей, содержащих песчаные частицы размером 0,05 - 2,0 мм в количестве более 50 % массы) в выемках, нулевых местах и насыпях следует предусматривать устройство под балластной призмой защитного слоя (подушки) из дренирующего грунта (возможно в комбинации с геотекстилем). Толщина защитных слоев из дренирующего грунта без применения геотекстильных материалов в основании должна назначаться по расчету, но не менее 0,8 м - для суглинков и глин и 0,5 м - для супесей.

На путях с земляным полотном из глинистых грунтов необходимо предусматривать отвод воды с основной площадки и, в необходимых случаях, противопучинные мероприятия.

Конструкцию земляного полотна при показателе текучести грунтов более 0,5 на участках обращения подвижного состава, имеющего осевую нагрузку более 294 кН, на участках с возможным увлажнением пучинистых грунтов, насыпей, примыкающих к мостам в сложных инженерно-геологических и гидрогеологических условиях, следует проектировать индивидуально и, при необходимости, проверять расчетом на устойчивость.

5.4.15 Снегозаносимые участки путей, располагаемые на открытых незастроенных территориях, следует проектировать преимущественно в насыпях высотой, превышающей расчетную толщину снежного покрова на 25 см. За расчетную принимается толщина снежного покрова, имеющая вероятность превышения 5 %.

5.4.16 Бровка земляного полотна должна возвышаться над наивысшим уровнем грунтовых вод или уровнем длительного состояния поверхностных вод на величину, достаточную для предохранения пути от пучения и просадок. При проектировании земляного полотна на слабых основаниях, водонасыщенных глинистых, лессовых и других просадочных грунтах следует предусматривать возвышение бровки насыпи над уровнем длительного (более 20 сут) стояния поверхностных вод или над уровнем грунтовых вод с учетом опыта эксплуатации дорог в районе строительства. При отсутствии такого опыта минимальное возвышение бровки в зависимости от вида грунтов земляного полотна и глубины сезонного промерзания грунтов следует принимать по таблице 5.19.

При этом необходимо учитывать величину осадки грунтов основания в процессе консолидации их в период эксплуатации.

Для насыпей на болотах нормативную величину конечной осадки следует определять расчетом.

Таблица 5.19

|

Возвышение бровки земляного полотна, м, над уровнем длительного (более 20 сут) стояния поверхностных вод или над уровнем грунтовых вод при глубине промерзания грунта, м |

||||

|

1,0 |

1,5 |

2,0 |

2,5 и более |

|

|

Дренирующие грунты |

0,40 |

0,70 |

0,90 |

1,00 |

|

Недренирующие грунты, мелкие пылеватые пески и супеси |

0,70 |

1,00 |

1,20 |

1,35 |

|

Суглинки и глины |

0,80 |

1,20 |

1,35 |

1,70 |

Расчетный уровень стояния воды приведен в [50], исходя из вероятности превышения:

1:100 (1 %) - на путях, где по технологическим причинам не допускается перерыв движения;

1:50 (2 %) - на остальных путях.

Возвышение бровки земляного полотна над уровнем воды (с учетом подпора и аккумуляции) при паводках на подходах к малым мостам и трубам должно быть при полунапорном режиме работы не менее 1,0 м.

5.4.17 При невозможности обеспечения возвышения бровки земляного полотна согласно таблице 5.19 на участках со слабым и просадочным естественным основанием необходимо предусматривать противодеформационные мероприятия с учетом местных мерзлотно-грунтовых, гидрогеологических и других природных условий. При этом наибольшая величина равномерного морозного пучения не должна превышать 35 мм.

Расчетная величина упругих осадок основания насыпей по оси пути не должна превышать 3 мм на подъездных и соединительных путях категории I-п и 5 мм - на остальных путях.

В качестве основного средства повышения прочности и устойчивости земляного полотна основной площадки следует предусматривать замену глинистого переувлажненного грунта дренирующим. Толщину дренирующего грунта надлежит определять расчетом в зависимости от высоты насыпи, состояния и свойств заменяемого грунта с учетом запаса на осадку земляного полотна и основания.

5.4.18 При проектировании путей вблизи зданий и сооружений на просадочных и набухающих грунтах следует учитывать возможность переувлажнения основания земляного полотна за счет поднятия уровня подземных вод после ввода в эксплуатацию зданий и сооружений и в необходимых случаях предусматривать меры по его защите.

5.4.19 При расположении путей вдоль подземных коммуникаций (водопровода, канализации, технологических трубопроводов), а также вдоль каналов орошения, водоотводных русел, прудов и других водоемов в необходимых случаях следует предусматривать мероприятия по защите земляного полотна от возможного переувлажнения.

5.4.20 На участках с просадочными грунтами расстояние от возможных источников водонасыщения до основания основной площадки земляного полотна должно определяться расчетом в зависимости от свойств грунта, интенсивности водонасыщения, глубины залегания источника водонасыщения и приниматься не менее 5,0 м.

При меньшем расстоянии земляное полотно должно быть защищено лотками, дренажами или заменой просадочного грунта дренирующим.

5.4.21 При пересечении путей с трубопроводами, в которых температура перемещаемой жидкости или газа более 5 °С или менее 0 °С, на участках с пучинистыми либо вечномерзлыми грунтами, конструкцию земляного полотна следует проектировать индивидуально. При этом на основании теплотехнических расчетов необходимо предусматривать меры, направленные на исключение теплового воздействия трубопроводов на равномерность морозного пучения или осадки земляного полотна при оттаивании.

5.4.22 При проектировании земляного полотна с заглубленным балластным слоем в просадочных грунтах вдоль зданий и сооружений следует предусматривать гидроизоляцию корыта и надежный отвод воды из него для предотвращения инфильтрации воды из корыта к фундаментам зданий и сооружений.

5.4.23 При проектировании земляного полотна на планируемой территории предприятия отвод поверхностной воды следует предусматривать в ливневую канализацию. При отсутствии ливневой канализации для отвода поверхностной воды следует предусматривать открытые и закрытые лотки, канавы, а в необходимых случаях и дренажные устройства.

При расположении площадки предприятия на уклоне и инфильтрации подземных вод в сторону земляного полотна, нарушающих его устойчивость, должны предусматриваться дренажи для перехвата или понижения уровня и отвода подземной воды.

Продольный уклон дна дренажей должен быть 5 - 30 ‰.

Дренажи следует проектировать с применением трубчатых дрен диаметром не менее 150 мм и устройств для их прочистки.

В отдельных случаях при значительном притоке воды и в районах с суровым климатом, при среднемесячной температуре наружного воздуха наиболее холодного месяца ниже минус 15 °С, дренажи необходимо укладывать на глубине ниже глубины промерзания или предусматривать их утепление в соответствии с теплотехническими расчетами.