СПРАВКА

Источник публикации

М.: Стройиздат, 1987

Примечание к документу

Название документа

"Рекомендации по составлению раздела "Промышленность" в схемах и проектах районной планировки"

"Рекомендации по составлению раздела "Промышленность" в схемах и проектах районной планировки"

Содержание

ПО СОСТАВЛЕНИЮ РАЗДЕЛА "ПРОМЫШЛЕННОСТЬ"

В СХЕМАХ И ПРОЕКТАХ РАЙОННОЙ ПЛАНИРОВКИ

Приведены требования по составу и содержанию раздела "Промышленность" в схемах и проектах районной планировки. Приводится методика экономико-математического моделирования размещения промышленности в схемах и проектах районной планировки. Отдельная глава содержит рекомендации по определению в схемах и проектах районной планировки путей развития промышленности в составе ТПК и АПК.

Настоящие Рекомендации выполнены в развитие положений, относящихся к разделу "Промышленность", содержащихся в "Руководстве по составлению схем и проектов районной планировки" (М., Стройиздат, 1978) и в работе "Районная планировка. Рекомендации по проектированию" (М., ЦНИИП градостроительства, 1980).

Для проектировщиков и научных работников, специализирующихся в области районной планировки и размещения промышленности.

Разработаны: ЦНИИП градостроительства (инж. В.П. Алаева - разд. 2, 6, инж. Г.И. Амелькова - разд. 6, канд. техн. наук В.Б. Беляев - прил. 9, канд. техн. наук В.В. Владимиров - руководитель темы, инж. А.М. Гольдштейн - прил. 1, 2, канд. геогр. наук Е.Е. Лейзерович - руководитель темы, разделы 1, 7, общая редакция работы, канд. геогр. наук И.А. Портянский - разд. 5, инж. В.Ш. Юровский разд. 1, редакция работы), Гидроград, г. Киев (канд. геогр. наук В.И. Нудельман - разделы 1, 3, 4; разделы 3 и 4 - с участием арх. А.И. Моториной - прил. 7, 8), Институтом географии АН СССР (канд. геогр. наук И.Н. Волкова - приложения 3 - 6), Институтом экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения АН СССР (д-р экон. наук М.К. Бандман - разд. 7, прил. 10, инж. В.В. Воробьева - разд. 7, канд. экон. наук М.Ю. Черевикина - разд. 7, прил. 10), КиевНИИП градостроительства (канд. арх. Б.В. Павлышин - разд. 7, инж. Н.В. Ходюк - разд. 7), ЛенНИИП градостроительства (инж. Е.П. Виноградов - разд. 6, прил. 1, инж. Н.Б. Зайцева - разд. 6, прил. 1, канд. геогр. наук А.Н. Королев - разд. 6, прил. 1). В разд. 6 в главе "Машиностроение" использованы материалы, подготовленные БелНИИП градостроительства (канд. экон. наук В.А. Харевским и канд. техн. наук Г.С. Козловым).

1.1. Раздел "Промышленность" является обязательной составной частью схем районной планировки (областей, краев, автономных республик, а также союзных республик, не имеющих областного деления) и проектов районной планировки (административных районов и их групп). Проектные решения схем районной планировки по развитию и размещению промышленности должны служить основополагающим материалом при разработке аналогичных вопросов в проектах районной планировки.

1.2. Проектные решения раздела "Промышленность" выполняются по следующим этапам: расчетный срок (20 лет); промежуточные сроки (соответствуют периодам текущего пятилетнего плана экономического и социального развития СССР и основных направлений экономического и социального развития СССР на 10 лет).

1.3. Главной задачей раздела "Промышленность" схем районной планировки и проектов районной планировки является определение путей развития и размещения промышленного производства в пределах территорий - объектов районной планировки.

а) оценить современную отраслевую и территориальную структуру промышленности и выявить направления ее оптимального развития на проектные периоды;

б) рассмотреть по факторам районной планировки (трудовой баланс, сырьевой баланс, межотраслевые связи, территориальные условия, экологическая ситуация) условия функционирования действующих промышленных предприятий союзного, союзно-республиканского и республиканского подчинения и дать предложения по их перспективному развитию;

в) проанализировать предложения плановых органов о размещении на территории новых промышленных предприятий и при необходимости дать рекомендации по их изменению мощности и места размещения исходя из факторов районной планировки (см. п. 1.4 "б"), особо учитывая недопустимость использования под промышленную застройку сельхозугодий;

г) в схемах районной планировки сопоставить мощности действующих, строящихся и проектируемых предприятий пищевой, легкой и местной промышленности и промышленности строительных материалов с потребностями расчетного населения, определенного районной планировкой, и дать предложения по увеличению до необходимых размеров местного производства продукции этих отраслей;

д) рассмотреть возможности и дать рекомендации по развитию промышленности в малых городах области (края, республики) и по занятости их населения в этой отрасли народного хозяйства, а также по ограничению развития промышленности в крупных городах;

е) в проектах районной планировки дать предложения о размещении вне городов действующих ныне на их территории вредных в санитарном отношении производств;

ж) выявить площадки, пригодные для размещения новых промышленных зон или отдельных крупных производств, и охарактеризовать типы рекомендуемых производств. В проектах районной планировки, наряду с этим, необходимо выявить промышленные площадки для размещения новых крупных цехов действующих предприятий и охарактеризовать их.

1.5. В результате решения перечисленных в п. 1.4 задач в схемах районной планировки должны быть разработаны следующие перечни:

а) производств, рекомендуемых или не рекомендуемых к размещению в области, крае, республике;

б) действующих промышленных предприятий союзного, союзно-республиканского и республиканского подчинения, расширение которых по факторам районной планировки является желательным или нежелательным;

в) межотраслевых промышленных производств, обслуживающих нужды предприятий различных министерств и ведомств, которые целесообразно создать на территории области, края, республики за пределами текущей пятилетки;

г) производств пищевой, легкой и местной промышленности, промышленности строительных материалов, которые следует дополнительно к действующим, строящимся и проектируемым разместить в области, крае, республике за пределами текущей пятилетки в целях обеспечения нужд расчетного населения, определенного районной планировкой;

д) действующих промышленных предприятий, которые могут создавать в пределах области, края, республики свои филиалы;

е) площадок размером 100 га и более, пригодных для размещения промышленных зон или отдельных самостоятельных производств, с указанием типа рекомендуемого производства.

А также должна быть приведена численность занятых в промышленности области, края, автономной республики.

1.6. В проектах районной планировки в результате решения задач, перечисленных в п. 1.4, должны быть получены следующие проектные предложения:

а) по размещению дополнительных промышленных предприятий, обслуживающих нужды городского и сельского хозяйства;

б) по выносу из городов на новые площадки или ликвидации вредных в санитарном отношении промышленных производств;

в) по численности занятых в промышленности на территории охватываемой проектом районной планировки.

Кроме того, должен быть разработан перечень площадок размером 25 га и более, пригодных для размещения промышленных зон или отдельных самостоятельных производств, а также новых цехов действующих промышленных предприятий, с указанием стоимости внешнего инженерного оборудования этих площадок и типа рекомендуемого производства.

1.7. Разработка раздела "Промышленность" должна базироваться на имеющиеся плановые и предплановые материалы: пятилетний план экономического и социального развития, основные направления экономического и социального развития, схемы развития и размещения отраслей народного хозяйства и отраслей промышленности (отраслевые схемы), схемы развития и размещения производительных сил экономического района и республики (территориальные схемы), комплексную программу научно-технического прогресса, а также на специально проводимые при выполнении раздела разработки.

1.8. Региональный раздел комплексной программы научно-технического прогресса, разрабатываемый республиканскими академиями наук и госстроями союзных республик, содержит основные направления научно-технического прогресса в отраслях промышленности, а также целесообразные пропорции и масштабы их развития в целом по союзной республике на обновляемую каждые пять лет 20-летнюю перспективу. Материалы этого раздела должны использоваться для определения общих тенденций развития отраслей специализации промышленного комплекса проектируемой территории.

1.9. В отраслевых схемах, разрабатываемых министерствами и ведомствами на обновляемую каждые пять лет 15-летнюю перспективу, содержатся:

анализ современного состояния развития и размещения отдельных отраслей промышленности (включая обеспеченность необходимыми ресурсами в территориальном разрезе, участие отрасли в формировании территориально-производственных комплексов - ТПК и промышленных узлов союзного значения и др.);

основные условия и факторы развития и размещения отрасли на перспективу с учетом прогнозируемых тенденций научно-технического прогресса и потребностей в ресурсах одноцелевого и многоцелевого назначения;

концепция и варианты перспективного развития и размещения отрасли, выбор оптимального варианта, определение эффективности и очередности строительства новых предприятий;

материалы, обосновывающие целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения предприятий отрасли в первом пятилетии и в первые 2 - 3 года следующего пятилетия с обоснованием места строительства новых предприятий, учитывающим обеспечение необходимыми ресурсами и возможное влияние предприятий на природную среду. Материалы разрабатываются исходя из показателей основных направлений экономического и социального развития СССР, а также с учетом хода выполнения плана капитального строительства и заданий по вводу в действие производственных мощностей и объектов в текущей пятилетке.

Отраслевые схемы должны использоваться для определения перечня и параметров новых и развития существующих промышленных предприятий союзного, союзно-республиканского и республиканского подчинения на проектируемой территории.

1.10. В территориальных схемах, разрабатываемых республиканскими госпланами и академиями наук на обновляемую каждое пятилетие 15-летнюю перспективу, содержатся:

анализ современного состояния экономического и социального развития и размещения производительных сил;

комплексная оценка природных и социально-экономических предпосылок дальнейшего развития и размещения производительных сил;

обоснование основных направлений производственной специализации и комплексного развития хозяйства и размещения производительных сил (с определением эффективных вариантов размещения предприятий и их групп в районах и городах, формирования и развития промышленных узлов и ТПК);

обоснование направлений комплексного экономического и социального развития отдельных территориальных частей союзной республики (экономического района) - краев, областей, АССР, внутриреспубликанских экономических районов и ТПК;

материалы, обосновывающие целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения в первом пятилетии и в первые 2 - 3 года второго пятилетия предприятий, капитальные вложения для которых выделяются непосредственно советам министров союзных республик;

характеристика узловых проблем развития и размещения производительных сил на более отдаленный период.

Территориальные схемы служат основой для определения в районной планировке отраслевой и территориальной структуры промышленного комплекса, перспектив их развития, включая проблемы формирования промышленных узлов и ТПК.

1.11. Главным результатом отраслевых и территориальных схем, имеющим наибольшее значение для раздела "Промышленность" в районной планировке, являются обосновывающие материалы, содержащие включаемый в предстоящий пятилетний план проектирования и строительства конкретный перечень новых и намечаемых к реконструкции и расширению действующих промышленных предприятий на период, соответствующий продолжительности первой очереди схем и проектов районной планировки.

Задачей раздела "Промышленность" в схемах и проектах районной планировки с точки зрения их увязки с отраслевыми и территориальной схемами является конкретизация на территории обосновывающих материалов, обеспечивающая последующий выбор площадок для промышленных новостроек и выдачу заданий на их проектирование в соответствии с Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений (СН 202-81*). При этом предполагается, что содержащиеся в обосновывающих материалах районы и пункты размещения промышленных новостроек определены с учетом ранее разработанных схем и проектов районной планировки.

1.12. Разработку перспектив развития промышленных предприятий союзного, союзно-республиканского, республиканского и местного значения следует производить с разной степенью детализации. Перспективы и показатели развития предприятий союзного, союзно-республиканского и республиканского значения принимаются по материалам плановых органов и отраслевых проектных институтов. При проектировании таких предприятий в схемах и проектах районной планировки предлагаются лишь варианты развития и варианты площадок для размещения нового строительства или расширения действующих производств.

Перспективы развития промышленных предприятий местного (краевого, областного и районного) значения намечаются как на основании материалов соответствующих органов, так и на основании специальных дополнительных проработок. Главной целью таких проработок является определение необходимых объемов местного производства таких видов промышленных изделий, как строительные материалы и скоропортящиеся виды продовольственных товаров. Требуемые объемы исчисляются с учетом намечаемых в схемах и проектах районной планировки объемов строительно-монтажных работ и перспективной численности постоянного населения и сезонных жителей.

1.13. Результаты проработок по отдельным отраслям промышленности сводятся в перечни действующих, строящихся, проектируемых, намечаемых на перспективу промышленных предприятий.

1.14. Численность занятых и размеры территорий тех промышленных предприятий, строительство, реконструкция или расширение которых не предусмотрено до настоящего времени народнохозяйственным планом, но рекомендуется схемой или проектом районной планировки на перспективу, определяются при проектировании на основании технико-экономических показателей предприятий различных отраслей промышленности, приводимых в прил. 1.

1.15. Численность занятых и размеры территории тех комплексов предприятий различных отраслей промышленности, строительства, реконструкция или расширение которых не предусмотрено народнохозяйственным планом, но рекомендуется схемой или проектом районной планировки, определяются при проектировании на основании технико-экономических показателей комплексов предприятий различных отраслей промышленности, приводимых в прил. 2.

1.16. Проектные предложения по развитию и размещению промышленности, содержащиеся в схемах и проектах районной планировки, подлежат согласованию в рабочем порядке с соответствующими отраслевыми отделами госпланов союзных республик.

1.17. Работа над разделом "Промышленность" в схемах и проектах районной планировки должна проводиться во взаимосвязи с работами территориальной проектной организации Госстроя СССР, которая может осуществляться в форме ознакомления с материалами о современном и перспективном состоянии промышленного производства, а также в виде консультаций по конкретным вопросам размещения промышленности.

2.1. Разработку раздела "Промышленность" в схемах и проектах районной планировки следует начинать с составления характеристики современного состояния и основных направлений развития промышленности территории - объекта планировки.

2.2. Сведения, необходимые для общей характеристики современного состояния отраслей промышленности, получают в основном в республиканских, краевых, областных и районных статистических управлениях и в отраслевых научно-исследовательских и проектных организациях.

2.3. На основании полученных в статистических управлениях форм годовой отчетности промышленных предприятий составляется перечень промышленных предприятий с указанием их местонахождения, основных видов выпускаемой продукции, численности промышленно-производственного персонала, основных промышленно-производственных фондов, занимаемой территории.

2.4. В отделах промышленности статистических управлений следует получить форму отчетности СО по отраслям промышленности области, края, республики и данные по производству важнейших видов промышленной продукции в области, крае, республике, на основании которых возможно провести анализ современного состояния промышленности. Наряду с данными на год начала проектирования, следует приводить основные сведения за 5 - 10 предшествующих лет.

2.5. В отраслевых научно-исследовательских и проектных организациях следует получить сведения по наиболее крупным промышленным предприятиям: их мощность, источники получения сырья, район сбыта готовой продукции, особенности влияния на природную среду, предпосылки для дальнейшего развития.

2.6. В проектах районной планировки необходимо учитывать принятые в схемах районной планировки областей, краев, республик решения о производственной специализации отдельных территорий.

2.7. Характеристика современного состояния промышленности включает:

анализ отраслевой структуры промышленности по числу занятых и основным промышленно-производственным фондам, выделение ведущей отрасли промышленности;

сравнение производства важнейших видов продукции со среднереспубликанскими, среднесоюзными показателями (для схемы районной планировки) и с областными показателями (для проекта районной планировки);

краткие характеристики размещения промышленных предприятий по населенным пунктам с выделением ведущей отрасли промышленности;

анализ связей промышленных предприятий с сырьевой базой, смежными предприятиями и с потребителями;

выявление диспропорций в развитии промышленности.

2.8. Сведения по основным направлениям развития промышленности в расчетный период следует получать главным образом в республиканских, краевых и областных плановых комиссиях, министерствах и ведомствах, отраслевых научно-исследовательских и проектных организациях.

2.9. В плановых комиссиях необходимо получить рекомендации по развитию промышленности области, края, республики на перспективу с разбивкой по пятилеткам. По каждому промышленному предприятию, проектируемому или намечаемому к расширению, следует получить следующие сведения: местонахождение, мощность, сметная стоимость, сроки строительства или реконструкции, численность промышленно-производственного персонала. Следует выявить перечень организаций, ведущих проектные работы по отраслям промышленности и по отдельным промышленным предприятиям, расположенным на территории, на которую составляется схема или проект районной планировки.

2.10. В министерствах и ведомствах следует получать сведения по перспективному развитию отраслей промышленности и отдельных промышленных предприятий.

2.11. В отраслевых научно-исследовательских и проектных институтах необходимо ознакомиться с технико-экономическими обоснованиями промышленных предприятий, намеченных к строительству и реконструкции.

2.12. Характеристика современного состояния промышленности республики, края, области и материалы по основным направлениям ее развития служат информационной базой для разработки перспектив развития промышленности территории - объекта планировки.

3.1. Перспективы развития промышленности на период первой очереди определяются на основе пятилетнего плана экономического и социального развития и материалов, обосновывающих целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения предприятий и сооружений в первом пятилетии и в первые два-три года второго пятилетия. Обосновывающие материалы разрабатываются каждые пять лет в составе схем развития и размещения отраслей народного хозяйства и отраслей промышленности (отраслевых схем) и схем развития и размещения производительных сил по экономическим районам и союзным республикам (территориальных схем).

Перспективы развития промышленности на расчетный срок в схемах районной планировки определяются в два этапа.

3.2. На первом этапе должны быть проанализированы предложения по развитию промышленности, содержащиеся в отраслевых и территориальных схемах, которые охватывают часть расчетного срока (оставшиеся годы второй и третьей пятилетки). Этот анализ проводится путем:

а) выявления намеченных указанными схемами новых и расширяемых промышленных предприятий;

б) определения их потребности (с учетом дополняющих и обслуживающих производств и связанного с ними населения) в природных и экономических ресурсах (территориальных, водных, трудовых и др.), в объемах капиталовложений, определения санитарных особенностей предприятий и их возможного воздействия на внешнюю среду;

в) оценки местных условий размещения и развития указанных предприятий.

а) характеристику сложившейся на проектируемой территории экологической ситуации (по материалам комплексной оценки территории);

б) выявление ресурсов многоцелевого назначения: территориальных - на основе карты комплексной оценки территории, разрабатываемой в схеме или проекте районной планировки; водных - на основе карты комплексной оценки территории, а также по данным территориальной схемы, схем комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна соответствующей реки или соответствующей области (края, АССР); энергетических и трудовых - на основе материалов республиканских госпланов, госкомитетов по труду и их местных органов;

в) анализ, который проводится по материалам раздела "Расселение" схемы районной планировки, возможностей развития сложившейся сети городов, потребности в формировании или реконструкции систем расселения различного ранга, стимулировании или ограничении роста центров и подцентров этих систем.

3.4. Следует сопоставить особенности и условия размещения намеченных отраслевыми и территориальными схемами новых и расширяемых промышленных предприятий с местными условиями.

При этом возможны следующие ситуации:

а) местные условия соответствуют предложениям отраслевых и территориальных схем. В этом случае эти предложения принимаются;

б) в целом по области (краю, АССР) имеются необходимые для размещения промышленности местные условия, однако в ряде рекомендуемых пунктов эти условия отсутствуют. В этом случае необходимо обосновать предложения по территориальному перераспределению намеченных отраслевыми и территориальной схемами объектов строительства;

в) местные условия и ресурсы недостаточны для реализации предложений отраслевых и территориальных схем, что требует корректировки этих предложений.

Для проведения такой корректировки необходимо:

а) выявить факторы (ресурсы), лимитирующие развитие промышленности на проектируемой территории: трудовые, территориальные, водные, возможные объемы капиталовложений;

б) распределить эти ресурсы между промышленными предприятиями, предлагаемыми отраслевыми и территориальными схемами.

Критериями такого распределения должны служить: сравнительная эффективность развития тех отраслей специализации, к которым относятся рассматриваемые новостройки; уникальность местных условий для развития некоторых из них; необходимость пропорционального развития складывающейся в пределах проектируемой территории системы расселения; достижение баланса использования мужского и женского труда. В первую очередь должны быть удовлетворены потребности в территориальных, водных и трудовых ресурсах сельского и лесного хозяйства, ведущих отраслей добывающей промышленности, существующих и намеченных к строительству в период 1 очереди предприятий отраслей специализации обрабатывающей промышленности, предусмотренных к реконструкции действующих предприятий.

3.5. В результате устанавливается перечень промышленных предприятий, строительство и реконструкция которых возможна в этот период.

Что касается не вошедших в этот перечень предприятий, предлагавшихся отраслевыми и территориальными схемами, то следует рассмотреть возможность их строительства в последующий период с учетом прогнозируемого наличия ресурсов многоцелевого назначения и других местных условий.

3.6. На втором этапе на основе долгосрочных социально-экономических задач развития страны, сформулированных в Программе КПСС, в решениях съездов и Пленумов ЦК КПСС и ЦК Компартий союзных республик, в комплексной программе научно-технического прогресса на 20 лет, следует определить перспективы развития промышленности на последнее пятилетие расчетного срока.

При этом должны учитываться тенденции развития ведущих для проектируемой территории отраслей промышленности, обоснованные в отраслевых и территориальных схемах.

3.7. Территория, охватываемая схемой районной планировки, может рассматриваться с двух взаимосвязанных точек зрения:

как основная часть более обширной территориально-производственной системы (экономический район, республика, страна), с которой она находится в сложной взаимозависимости;

как своеобразное сочетание различных ресурсов, благоприятствующих или препятствующих развитию определенных видов деятельности, так как каждый из этих видов отличается различной потребностью в количестве и наборе отдельных ресурсов.

3.8. На основе взаимосвязи внешних и внутренних факторов развития формируется определенная отраслевая и территориальная структура промышленного комплекса области (края, АССР) и отрасли хозяйственной специализации этого комплекса. Обусловленная закономерностями развития и размещения производительных сил, эта структура вследствие известной инерционности экономического развития отличается стабильностью. Особенно это относится к территориям с уже сложившимся высоким уровнем народнохозяйственного развития. Для таких территорий следует ориентироваться на сохранение ведущей роли сложившихся отраслей промышленности.

3.9. На основе определения в схемах развития экономических районов долговременных задач совершенствования производственной структуры республики и экономического района, тенденций социального и научно-технического прогресса и вызываемых ими задач опережающего развития тех или иных отраслей, а также анализа местных ресурсов может выявиться целесообразность перспективных сдвигов в структуре промышленности.

3.10. В рамках схемы районной планировки одной области (края, АССР) невозможно установить перспективные уровни общесоюзной потребности в продукции отраслей, являющихся для нее ведущими, и ту часть этой потребности, которая должна удовлетворяться за счет проектируемой территории. Однако, если сложившиеся в прошлом и прогнозируемые на ближайшее десятилетие тенденции, а также долговременные социально-экономические цели общества позволяют предвидеть высокие темпы развития рассматриваемых отраслей, если показатели сравнительной эффективности их развитая на проектируемой территории достаточно высоки и сохраняются условия, обеспечивающие эту эффективность, то можно предположить, что в перспективе к рассматриваемой области (краю, АССР) будут предъявляться требования максимально возможного роста производства продукции отраслей специализации.

Наряду с этими отраслями в перспективе должно быть обеспечено сбалансированное развитие всех остальных элементов промышленного комплекса.

3.11. Ресурсы, на базе которых возник и развивается народнохозяйственный комплекс, конечны не только абсолютно, но и относительно, т.е. преодоление пороговых уровней наличия ресурсов требует обычно значительных затрат материальных средств, а средства эти (как и технические возможности) в каждый интервал ограничены.

Поэтому масштабы перспективного развития народного хозяйства и, в частности, промышленности в схеме районной планировки должны определяться на основе анализа местных возможностей и условий этого развития, к которым относятся: удельная потребность отраслей специализации с учетом дополняющих и обслуживающих производств и связанного с ними населения в природных и экономических ресурсах; наличие, возможности и условия наращивания сырьевых, трудовых, водных, территориальных, топливно-энергетических, рекреационных, лечебных и других ресурсов; возможности и условия развития сложившейся сети городов; потребности в формировании или реконструкции системы расселения, в создании, стимулировании или ограничении роста различного ранга центров этой системы; возможные объемы капиталовложений с учетом их динамики за предшествующие периоды; влияние возможных направлений и масштабов развития производительных сил на внешнюю среду.

3.12. Перспективы развития узко специализированных территорий обладающих крупными запасами или уникальными видами полезных ископаемых, лечебными и рекреационными ресурсами, или территорий, в пределах которых расположены крупнейшие (особенно столичные) города, могут прогнозироваться исходя из мощности естественных ресурсов или потребностей центрального города.

3.13. Прогнозирование развития территорий с несколькими специализированными отраслями, в числе которых имеются и отрасли обрабатывающей промышленности, может базироваться на выявлении определяемых местными условиями верхних пределов возможного роста каждой из этих отраслей, нахождении общих для них лимитирующих ресурсов и определении примерных соотношений в их развитии на основе введения системы приоритетов.

3.14. В значительной мере масштабы перспективного развития отраслей при заданной хозяйственной специализации определяются предельной возможностью наращивания ограниченного числа ресурсов природных и демографических, динамика которых относительно устойчива, что облегчает обоснование этих масштабов.

3.15. Целесообразна разработка нескольких альтернативных стратегий развития промышленности области (края, АССР), зависящих от различного распределения лимитирующих ресурсов между отраслями специализации и связанными с этим изменениями в структуре этих отраслей, возможных колебаний в объемах капиталовложений и, следовательно, различных темпов освоения территории, изменений требований к условиям размещения производства и расселения. Наличие этих альтернатив должно обеспечить необходимую гибкость и долговечность решений районной планировки. Оптимальный вариант возможного развития промышленности должен обеспечить наиболее эффективное использование всего комплекса ресурсов при определенных объемах капитальных вложений и гармоничном равновесии между хозяйственной деятельностью человека и природной средой.

3.16. Исходя из изложенных выше методических принципов, для определения перспектив развития народного хозяйства в схемах районной планировки на расчетный срок необходимо на основе схем развития и размещения отраслей промышленности и схем развития и размещения производительных сил по экономическим районам и союзным республикам выявить отрасли специализации промышленности, а также узловые проблемы развития и размещения промышленности.

3.17. Необходимо проверить соответствие сложившейся или намечаемой отраслевой структуры промышленности и перспективность отраслей специализации экономическим и природным особенностям проектируемой территории. Для этого могут быть использованы следующие показатели:

а) относительной эффективности специализации, характеризующиеся отклонением областных (краевых, АССР) текущих и единовременных затрат от среднеотраслевых

Э = Зо/Зр;

б) относительного уровня рентабельности отраслей специализации

Р = Ро/Рр;

в) относительного уровня производительности труда

В = Во/Вр;

г) относительной фондоотдачи

Ф = Фо/Фр;

д) относительного уровня себестоимости продукции

С = Со/Ср,

где Зо, Ро, Во, Фо, Со, соответственно, затраты на производство единицы продукции, среднегодовой уровень рентабельности отрасли, выработка на одного работающего в отрасли, фондоотдача отрасли и себестоимость продукции отрасли в данной области (крае, АССР);

Зр, Рр, Вр, Фр, Ср, соответственно, среднеотраслевые затраты производства, среднегодовой уровень рентабельности отрасли, среднеотраслевые выработка, фондоотдача и себестоимость продукции в экономическом районе или республике.

При значениях Э, Р, В, Ф > 1 и С < 1 можно считать, что данная отрасль соответствует местным экономическим и природным особенностям проектируемой территории, и с этой точки зрения, является перспективной.

Необходимые для анализа показатели содержатся в республиканских статистических ежегодниках и в территориальных схемах.

3.18. Необходимо определить потребности при выявленных масштабах развития всех отраслей специализации (с учетом развития дополняющих и обслуживающих производств, сферы обслуживания) в ресурсах многоцелевого назначения: территориальных, водных и трудовых. Эти расчеты должны производиться по укрупненным нормативам. При расчете потребности в трудовых ресурсах следует учитывать, что весь прирост продукции или работ на действующих предприятиях должен быть обеспечен, как правило, при той же или меньшей численности работников.

3.19. Оценку местных условий и их сопоставление с потребностями развития отраслей специализации в возможных масштабах следует проводить в соответствии с пп. 3.3, 3.4.

3.20. При избытке ресурсов многоцелевого назначения следует дать предложения по распределению их между ведущими отраслями промышленности. Критерии такого распределения изложены в п. 3.4.

3.21. На основе вариантного анализа, учитывающего различия в возможной степени удовлетворения потребностей в разных видах ресурсов многоцелевого назначения, а также возможные изменения общего объема и структуры капиталовложений, следует обосновать принимаемый вариант развития промышленности на расчетный срок, а также наметить основные направления этого развития на последующий период, в котором можно прогнозировать более полное решение проблем совершенствования территориальной организации областного (краевого, АССР) народнохозяйственного комплекса, оптимизации системы расселения и др.

3.22. В результате проведенной работы в схеме районной планировки устанавливается примерный перечень промышленных и других новостроек, их потребности в территориальных, трудовых, водных и других ресурсах, стоимость строительства, воздействие на внешнюю среду и размер санитарно-защитной зоны. При этом используются данные об оптимальных (с учетом прогнозируемого научно-технического прогресса) размерах новостроек.

Возможно рассмотрение только крупных и средних предприятий союзного и республиканского значения основных отраслей хозяйственной специализации стоимостью 3 млн. руб. и выше. Потребность прочих предприятий в ресурсах оценивается или в целом по соответствующим отраслям, или в составе формируемых производственных комплексов.

3.23. Содержащиеся в схеме районной планировки материалы служат основой для разработки путей развития промышленного производства в проекте районной планировки. Из схемы районной планировки берутся перспективы развития и размещения крупных предприятий союзного и республиканского подчинения сметной стоимостью 3 млн. руб. и выше. Что касается прочих промышленных предприятий, то применительно к целям и задачам проекта районной планировки вся их совокупность подразделяется на две группы:

I - предприятия, базирующиеся на переработке местного сельскохозяйственного сырья, продукция которых вывозится, в основном, за пределы района;

II - предприятия местной промышленности, продукция которых удовлетворяет преимущественно внутрирайонные нужды.

Перспективы развития предприятий I группы определяются исходя из прогнозируемого роста подлежащих промышленной переработке ресурсов сельскохозяйственного сырья. Перспективы развития промышленности II группы определяются на основе имеющихся удельных нормативов потребления продукции этой промышленности, масштабов развития предприятий - потребителей данной продукции и динамики численности населения административного района (или группы районов).

3.24. Устанавливаются перспективы развития действующих производств: предприятий по переработке местного сельскохозяйственного сырья, с учетом роста объемов товарной сельскохозяйственной продукции в их сырьевых зонах, предприятий по обслуживанию внутрирайонных нужд - на основе размещения потребителей их продукции и соответствующего сырья для ее производства. При этом для обоих групп предприятий учитываются рекомендуемые радиусы поставки сырья (или сбыта продукции), оптимальные мощности соответствующих предприятий, задачи охраны природы и комплексного использования природных ресурсов, перспективы развития магистральной транспортной сети, санитарные, градостроительные, технологические и другие ограничения (санитарные особенности производства и наличие нормативной санитарно-защитной зоны, резервы промышленной площадки и технической инфраструктуры, возможности и условия расселения трудящихся, техническое состояние предприятий и др.). На этой основе определяются объемы и дислокация сельскохозяйственного сырья (или потребности в продукции предприятий внутрирайонного значения), которые превышают перспективные мощности действующих предприятий. Это позволяет обосновать перечень, зону желательного размещения и основные параметры промышленных новостроек.

4.1. Предложения по размещению производственных новостроек в схемах и проектах районной планировки разрабатываются на основе вариантного анализа путем:

выявления отраслевых особенностей дислокации отдельных новостроек и производственных комплексов и их преимущественного тяготения к сырьевым ресурсам, к центрам потребления готовой продукции, к местам концентрации трудовых и (или) водных ресурсов, к совместному размещению с новостройками данной или других отраслей производства с учетом целесообразных пределов их пространственного сочетания друг с другом и с предприятиями обслуживающих и дополняющих отраслей;

анализа внутрирайонных (внутриобластных, краевых, АССР) различий в природной и хозяйственной ситуации, в размещении и условиях освоения различных ресурсов, потребляемых производством;

определения пунктов (площадок), где бы оптимально сочетались требования промышленных новостроек и их групп к условиям своего размещения с особенностями отдельных частей проектируемой территории при комплексном учете интересов других отраслей хозяйства, расселения, задач охраны природы.

Выявление и оценка промышленных площадок, определение профиля и режима их использования, условий и очередности освоения осуществляются на основе и в итоге комплексной оценки территории, охватываемой схемой или проектом районной планировки. При этом (исходя из разрешающей способности масштабов графических материалов) минимальный размер таких площадок в схемах районной планировки может составлять 100 га, в проектах районной планировки - 25 га.

4.2. Выявление и оценка промышленных площадок (как одного из видов потенциальных местных ресурсов) позволяют при разработке отраслевых и территориальных схем, а также при выборе соответствующим министерством площади для размещения первоочередных предприятий обосновывать варианты внутрирайонного размещения нового промышленного строительства, проводить их технико-экономическое сравнение и выбор оптимального варианта в соответствии с Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений (СНиП 1.02.01-85).

4.3. Выявление и оценка промышленных площадок осуществляется в соответствии с Основами земельного, водного законодательства Союза ССР и союзных республик, Законом Союза ССР об охране атмосферного воздуха, отраслевыми, санитарными и градостроительными нормативами.

4.4. Выявление промышленных площадок необходимо производить на основе изучения и анализа естественных и других условий территории и сравнения вариантов по их технико-экономическим, санитарно-гигиеническим и архитектурно-планировочным показателям.

Промышленные площадки предприятий следует выбирать одновременно с территориями для расселения трудящихся этих предприятий, как правило, на землях несельскохозяйственного назначения или непригодных для сельского хозяйства, либо на сельскохозяйственных землях худшего качества, имея в виду использование этих земель и в случаях, когда для их освоения необходимо проведение специальных инженерных мероприятий. Первоочередному освоению подлежат свободные от застройки земли, находящиеся в пределах границ города (населенного пункта).

4.5. Процесс выявления промышленных площадок в схемах и проектах районной планировки последовательно охватывает несколько пространственных уровней:

макроуровень (отдельные части проектируемой территории);

мезоуровень (города и другие населенные пункты);

микроуровень (конкретные площадки).

Решение на макроуровне принимается на основе схемы планировочной структуры и функционального зонирования. Этот чертеж в схеме районной планировки разрабатывается в масштабе 1:300 000 - 1:500 000, в проекте районной планировки - 1:100 000 - 1:200 000. На мезоуровне используется проектный план (1:100 000 - 1:300 000 в схеме и 1:25 000 - 1:50 000 в проекте районной планировки), на микроуровне наряду с проектным планом используются топографические планшеты масштаба 1:10 000 - 1:25 000.

4.6. На макроуровне на основе схемы функционального зонирования определяется зона поиска промышленных площадок.

В пределах этой зоны на мезоуровне выбираются и оцениваются пункты размещения новой промышленности. На микроуровне осуществляется в границах этих пунктов собственно выбор промышленных площадок.

В районах нового освоения, где для размещения промышленности необходимо создание нового города (поселка), на мезоуровне осуществляется выбор площадок для промышленных предприятий, так и для связанных с расселением трудящихся населенных пунктов. На микроуровне уточняются характеристики промышленных площадок.

4.7. На каждом уровне рассматриваются (с разной степенью деятельности) как отраслевые (производственные), так и ситуационные и локальные факторы.

Отраслевые (производственные) факторы - это специфические для каждой отрасли сочетания потребностей в различных ресурсах (территориальных, трудовых, водных, энергетических и др.), определяющие преимущественное тяготение предприятий к районам: концентрации трудовых ресурсов; с дешевыми топливно-энергетическими ресурсами; получения сырья или потребления готовой продукции; с избыточными водными ресурсами; с развитыми транспортными коммуникациями и др.

Характерные для каждой отрасли потребности в ресурсах и связанные с этим требования к размещению и к характеристикам промышленных площадок приведены в разд. 6.

4.8. Ситуационные факторы - это совокупность внешних (региональных) условий, влияющих на выбор и оценку как районов и пунктов размещения промышленности, так и на выявление промышленных площадок (положение по отношению к источникам сырьевых, водных, энергетических и других ресурсов; положение по отношению к объектам, требующим специального режима использования прилегающих территорий; положение по отношению к транспортным магистралям; положение в системе расселения и др.).

4.9. Локальные факторы - это совокупность внутренних, присущих данному населенному пункту или территории, особенностей.

Локальные факторы подразделяются на ресурсные (демографические, водные, территориальные ресурсы) и инфраструктурные (обеспеченность жилищным фондом, культурно-бытовыми учреждениями, инженерными сетями и др.).

4.10. Важнейшим критерием выявления и оценки промышленных площадок на всех пространственных уровнях является сохранение экологического равновесия, выражающегося в:

воспроизведении основных элементов природной среды (атмосферного воздуха, водных ресурсов, почвенного покрова, растительного и животного мира);

соответствии уровня биологической активности и физической устойчивости природной среды уровню антропогенного воздействия, в том числе наличие условий для достаточно высоких темпов самоудаления продуктов техногенеза, биологической переработки загрязнений и для стабилизации воздействия транспортных, инженерных и рекреационных нагрузок на ландшафты и др.;

баланса биомассы.

Так, в частности, при выборе районов и пунктов размещения промышленных предприятий совокупность выбросов, а также вредных физических воздействий (звуковые колебания, включая шумы; излучения и др.) от новых и существующих предприятий, не должны превышать предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и предельно допустимые уровни вредных физических воздействий на него. Для сравнения вариантов размещения промышленности необходимо сравнение количества суммирующихся веществ по пунктам и по вариантам размещения.

При выявлении промышленных площадок следует учитывать их взаиморасположение этих площадок, с одной стороны, и селитебных территорий, объектов природно-рекреационного и природно-заповедного фонда, с другой - необходимость создания санитарно-защитных зон установленного размера между ними; недопустимо размещать на одной промышленной площадке несовместимые предприятия (см. прил. 3 - 6).

4.11. При выявлении промышленных площадок необходимо прежде всего определить потребности возможных к размещению на проектируемой территории промышленных новостроек и их территориальных сочетаний в необходимых ресурсах и другие условия (см. разд. 3).

Целесообразно сгруппировать возможные новостройки в несколько типов, отличающихся примерно одинаковыми условиями размещения, учитывая при этом возможность кооперирования предприятий на базе комплексной переработки сырья и утилизации отходов, а также создание общих заготовительных, подсобных и вспомогательных производств, дорог, подъездных путей и др. и ориентироваться в этом случае на их суммарные потребности в ресурсах.

4.12. На основе карты комплексной оценки территории и схемы функционального зонирования необходимо определить те крупные части проектируемой территории, в пределах которых могут быть удовлетворены требования ведущих промышленных новостроек к условиям своего размещения.

4.13. В границах выделенных территорий в освоенных районах со сложившейся сетью населенных пунктов следует провести оценку выбранных пунктов с точки зрения возможности размещения промышленных новостроек. В этих районах, с учетом возможных здесь типов промышленных новостроек, оценку населенных мест рекомендуется осуществлять в соответствии с критериями, изложенными в прил. 7.

4.14. Вначале следует дать оценочную характеристику города по каждому фактору (см. прил. 7), а затем (с учетом степени благоприятности города по отдельным факторам и их сумме) осуществить комплексную оценку с указанием профиля и очередности размещения в городе промышленных новостроек.

Значение отдельных факторов для разных типов новостроек отражено в табл. 1 и может учитываться при комплексной оценке города и определении профиля и очередности рекомендуемой к размещению в нем новой промышленности.

ИС МЕГАНОРМ: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: отсутствует номер таблицы. Возможно, имеется в виду таблица 1. |

Степень важности учета отдельных факторов при размещении

различных типов промышленных новостроек

Наименование факторов | Оценка факторов размещения предприятий обрабатывающей промышленности | |||

крупные или их группы | средние | небольшие отдельные филиалы, цехи | группы филиалов и цехов предприятий крупного города | |

А. Ситуационные | ||||

Тип города по выполняемым народнохозяйственным функциям | + | +++ | ++ | ++ |

Положение относительно ближайшего крупного или крупнейшего города | - | ++ | + <1> | +++ |

Роль и место города в системе расселения | +++ | ++ | + | ++ |

Условия гражданской обороны | +++ | ++ | + | ++ |

Положение относительно охраняемых территорий | +++ | ++ | + | ++ |

Условия энергоснабжения | +++ | ++ | ++ | ++ |

Транспортные условия | +++ | ++ | + | ++ |

Строительные базы | +++ | ++ | + | ++ |

Метеорологический потенциал загрязнения | +++ | ++ | + | ++ |

Б. Локальные | ||||

Ресурсные | ||||

Демографические ресурсы | +++ | ++ | + | ++ |

Водные ресурсы | +++ | ++ | + | ++ |

Территориальные ресурсы | +++ | ++ | + | ++ |

Санитарно-гигиенические условия | +++ | ++ | + | ++ |

Инфраструктурные | ||||

Жилищный фонд | + | ++ | +++ | ++ |

Учреждения культурно-бытового обслуживания | + | ++ | ++ | ++ |

Городской пассажирский транспорт | +++ | ++ | + | ++ |

Основные виды коммунального оборудования (водопровод, канализация) | + | ++ | +++ | ++ |

--------------------------------

Примечание. Знаком "+++" отмечены факторы, по которым необходимы или достаточны особо благоприятные условия; "++" - благоприятные и "+" - удовлетворительные условия.

4.15. К городам, наиболее благоприятным для размещения промышленности, следует относить те, которые имеют высокую оценку по большому числу факторов. При прочих равных условиях преимущество должно отдаваться первоочередному развитию автономных подцентров групповых систем населенных мест, формируемых крупнейшими городами, с целью ограничения роста последних.

4.16. В границах выделенных территорий (см. п. 4.12) в районах нового освоения следует выбрать место размещения новых населенных пунктов, в которых (или вблизи которых) предусматриваются резервные промышленные площадки, в соответствии с требованиями СНиП II-60-75**.

4.17. После выявления промышленных площадок следует определить их границы с учетом требований, изложенных выше (как общих, так и зависящих от конкретных особенностей возможных к размещению на проектируемой территории промышленных новостроек и их групп), дать им характеристику и оценку условий освоения. Характеристику промышленных площадок следует проводить по форме, приведенной в прил. 8. Вначале дается оценка промышленных площадок по каждому элементу характеристики, а затем комплексная оценка.

4.18. В проекте районной планировки обязательна количественная (стоимостная) оценка промышленных площадок, в схеме районной планировки допускается качественная оценка.

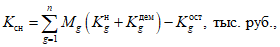

4.19. Стоимостная оценка проводится по укрупненным показателям и заключается в следующем:

при оценке современного использования площадки определяются (в случае необходимости) компенсационные затраты, связанные с ее освоением (т.е. с изменением ее функционального использования): снос (перенос) коммунальных, культурно-бытовых и прочих объектов, инженерных сооружений и коммуникаций; снос пригодного для проживания жилфонда и изъятие приусадебных садов; изъятие сельскохозяйственных земель;

затраты на возмещение потерь, связанных со сносом коммунальных, культурно-бытовых и прочих объектов и переносом инженерных коммуникаций и сооружений, определяются по стоимости строительства новых аналогичных объектов, включая затраты на разборку сооружений, и за вычетом остаточной стоимости демонтированного оборудования и строительного материала, пригодного для дальнейшего использования.

Эти затраты определяются по формуле

где Mg - мощность (протяженность) сносимых (переносимых) объектов, инженерных сооружений, коммуникаций, м2;

n - количество видов объектов;

затраты на снос пригодного для проживания жилищного фонда и изъятие приусадебных садов определяются для каждого расчетного периода отдельно для государственного  и индивидуального

и индивидуального  жилого фонда:

жилого фонда:

где  - стоимость нового жилищного строительства, руб./м2;

- стоимость нового жилищного строительства, руб./м2;

затраты, связанные с изъятием приусадебных садов, определяются на основании республиканских нормативов определения стоимости плодовоягодных насаждений, которая подлежит возмещению гражданам в связи с изъятием земельных участков;

размер возмещения народнохозяйственных потерь при изъятии сельскохозяйственных земель под промышленное строительство определяется в соответствии с республиканскими инструкциями о порядке возмещения землепользователям убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, а также потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием земель для несельскохозяйственных нужд.

При этом сумма затрат определяется по формуле

Kсх = (Бф/Бср)/KсрS, тыс. руб.,

Kсх - сумма компенсации потерь, связанных с изъятием сельскохозяйственных земель, тыс. руб.;

Бф - балл оценки участка изымаемой пашни;

Бср - средний по области (краю, АССР, административному району) балл оценки пашни;

Kср - средний по области (краю, АССР, административному району) норматив стоимости освоения новых земель, тыс. руб./га;

S - площадь земельного участка изымаемой пашни, га.

При изъятии других сельскохозяйственных земель (поливных, осушенных, занятых многолетними плодовыми насаждениями и др.) необходимо применять дополнительные коэффициенты и руководствоваться указаниями инструкции о порядке применения нормативов стоимости освоения новых земель вместо сельскохозяйственных угодий, которые отчуждаются для несельскохозяйственных нужд.

4.20. При оценке природных и инженерно-строительных условий, а также необходимых мероприятий по инженерной подготовке территории промышленной площадки, определяются затраты на реализацию необходимого комплекса мероприятий в соответствии с разделом "Инженерная подготовка территории" Справочника проектировщика. "Градостроительство" (М.: Стройиздат, 1978) и прил. 9.

4.21. При оценке промышленных площадок, к которым необходима прокладка железных и автодорог, водоводов, канализационных коллекторов, газо- и теплопроводов, линий электропередач и строительство инженерных сооружений, затраты на все эти мероприятия рекомендуется принимать по "Справочнику проектировщика. Градостроительство", раздел "Инженерное оборудование города" (М.: Стройиздат, 1978).

4.22. Оценка селитебных территорий, выбранных для расселения трудящихся промышленности, производится в соответствии с теми же рекомендациями, что и для промышленных площадок. Дополнительные затраты при освоении селитебных территорий, расположенных в неблагоприятных природных условиях, следует принимать по прил. 9.

При выборе мест расселения следует учитывать, что затраты времени (в один конец) на передвижение от места работы для 80 - 90% пассажиров не должны превышать 40 мин - в крупнейших и крупных и 30 мин - в остальных городах.

С учетом этого необходимо предусматривать развитие существующих или строительство новых транспортных сетей и необходимые затраты.

4.23. Комплексная оценка заключается в суммировании затрат по отдельным факторам, влияющим на освоение промышленных площадок, и в рекомендации на этой основе профиля и очередности их использования.

4.24. Качественная оценка промышленных площадок заключается в отнесении оцениваемых факторов к категории благоприятных, ограниченно благоприятных или неблагоприятных для размещения возможных видов промышленных новостроек. Для этого следует пользоваться набором оценочных критериев, определяемых применительно к типам промышленных новостроек и к особенностям природной и хозяйственной ситуации. В качестве примера таких оценочных критериев можно пользоваться прил. 9. При сопоставительной оценке к наиболее благоприятным по комплексу факторов следует относить те площадки, которые имеют лучшие оценки по большему числу факторов.

4.25. В случае если основные графические материалы схемы районной планировки выполняются в масштабе 1:300 000, а проекты районной планировки - в масштабе 1:50 000 и мельче, рекомендуется составление альбома промышленных площадок. В нем должны быть помещены схемы масштаба 1:50 000 (для схемы районной планировки) и 1:25 000 (для проекта районной планировки) на каждую или группу близко расположенных промышленных площадок. На схемах следует показать места расселения трудящихся предприятий, которые могут быть размещены на промышленных площадках, примерные места подключения и трассы основных транспортных и инженерных коммуникаций. На врезках рекомендуется показать в табличной форме отдельные составляющие и итоги оценки каждой площадки.

5.1. Подавляющее большинство экономико-математических моделей размещения промышленного производства, применяемых в схемах и проектах районной планировки, относятся к оптимизационным моделям и различаются по ряду признаков:

по виду целевой функции (задачи на минимум затрат, максимум прибыли, выпуска продукции, эффекта на единицу затрат и др.);

по количеству видов продукции, представляемых рассматриваемыми производствами (одно- и многопродуктовые задачи);

по учету фактора непрерывности развития объекта (статические и динамические задачи);

по характеру представления искомых величин (задачи с непрерывными и дискретными переменными).

5.2. В научно-технической литературе по экономико-математическому моделированию развития и размещения производства ситуация описывается следующим образом.

Имеется ряд пунктов производства некоторой продукции. В этих пунктах есть действующие или строящиеся предприятия, либо возможность в течение рассматриваемого периода построить такое предприятие. Известны пункты потребления данной продукции и для каждого из них зафиксирован уровень потребности в этой продукции. Кроме того, известна транспортная сеть и перспективы ее развития, определены затраты на перевозку продукции между пунктами производства и пунктами потребления.

Среди действующих предприятий есть такие, которые могут быть расширены или реконструированы, и такие, которые не имеют такой возможности, и поэтому их развитие в течение рассматриваемого периода исключено. По каждому действующему предприятию или варианту его эксплуатации и развития установлен возможный выпуск продукции и соответствующие этому затраты. Для каждого проектируемого предприятия известна верхняя граница выпуска, которая может быть достигнута в планируемом периоде, а для расширяемых максимально возможный прирост. Определены необходимые для этого затраты (текущие и капитальные).

5.3. В этих условиях надо найти такой вариант размещения и развития производства, чтобы достигался экстремум целевой функции (например, минимум затрат).

Обозначим:

i - индекс пункта производства;

I1 - множество предприятий, находящихся в эксплуатации или стадии строительства на начало рассматриваемого периода;

I2 - множество предприятий, которые могут быть построены в течение рассматриваемого периода;

R1 - множество вариантов развития действующих предприятий;

R2 - множество вариантов строительства новых предприятий;

j - индекс пункта потребления;

J - множество пунктов потребления;

Bj - величина потребности j-го пункта в данной продукции;

Sij - затраты на перевозку продукции из пункта i-го в пункт j-й;

Eн - нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений.

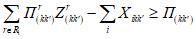

5.4. В этих обозначениях задача размещения производства на минимум затрат запишется следующим образом:

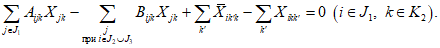

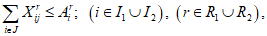

при ограничениях:

т.е. общее количество продукции, произведенное в i-м пункте по r-му варианту и распределенное между потребителями, не может превосходить мощности предприятия в i-м пункте при осуществлении r-го варианта его развития;

т.е. общее количество продукции, перевозимое в j-й пункт потребления из разных пунктов производства, должно быть не меньше установленной потребности j-го пункта

т.е. вся произведенная продукция в i-м пункте должна быть вывезена;

т.е. искомые переменные не могут принимать отрицательных значений.

5.5. Решение такой задачи позволяет определить в комплексе:

размещение, размеры и специализацию предприятий;

технологию производства, варианты развития каждого из предприятий;

экономическую целесообразность дальнейшей эксплуатации и реконструкции предприятий;

экономически эффективные варианты строительства новых предприятий;

потребность в ресурсах (финансовых, материальных, трудовых) с распределением их между предприятиями;

транспортные связи (направление и объемы перевозок сырья и готовой продукции).

5.6. Сформулированная задача является типичной для линейного программирования и может быть модифицирована в зависимости от задач конкретного исследования и особенностей региона - объекта моделирования.

Так, в схемах и проектах районной планировки районов освоения и формирующихся территориально-производственных комплексов с заданными положениями и емкостями месторождений, задача моделирования состоит в нахождении наиболее рационального расселения, удовлетворяющего потребности производства в трудовых ресурсах.

Обозначим:

Nj - численность работающих на j-м месторождении;

Mk - численность работающих на k-м предприятии по обслуживанию месторождений;

Pl - численность работающих на l-м предприятии других отраслей промышленности;

Si - пригодная для строительства территория i-й площадки;

В задаче определяются следующие неизвестные:

Xij - численность кадров, живущих на i-й площадке и работающих на j-м месторождении;

Yij | = | 1 - если k-е предприятие по обслуживанию месторождений размещается на i-й площадке; | |

0 - если нет; |

Yil | = | 1 - если l-е предприятие других отраслей размещается на i-й площадке; | |

0 - если нет; |

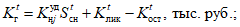

Совокупные приведенные затраты, исчисляемые на одного работающего на j-м месторождении и живущего в i-м поселении, определяются по формуле

lij = ai + fij + dj,

где ai - показатель приведенных затрат на создание основных фондов селитебной территории и их эксплуатацию, отнесенных к одному работающему;

fij - показатель приведенных затрат на трудовые передвижения одного работающего из i-го поселения к j-му месторождению;

dj - показатель приведенных затрат на строительство и эксплуатацию жилья при j-м месторождении, отнесенных к одному работающему.

Для определения затрат на строительство предприятий необходимо учитывать:

gik - приведенные затраты на строительство k-го предприятия на обслуживание месторождений на i-й площадке, отнесенные к одному работающему;

gil - приведенные затраты на строительство l-го предприятия других отраслей на i-й площадке, отнесенные к одному работающему.

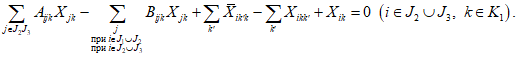

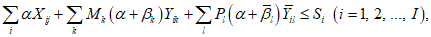

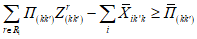

Целевая функция может иметь следующий вид:

При следующих ограничениях

т.е. на каждой площадке территория поселения не должна превышать Si

т.е. число работающих на j-м месторождении должно равняться заданной величине Nj

т.е. все предприятия по обслуживанию месторождений и предприятия других отраслей должны быть размещены.

5.7. В схемах и проектах районной планировки промышленно развитых районов акцент при построении математической модели должен быть сделан на размещение крупных промышленных объектов, создание иерархической сети центров обслуживания, затраты на развитие сети поселений и размещение промышленных объектов.

Исходными данными должны быть существующая численность населения в поселениях и общая численность городского населения на расчетный срок, а также численность трудящихся размещаемых предприятий. Критерием оптимизации можно считать минимум затрат на городское и промышленное строительство.

Влияние размещения промышленных объектов на расселение учитывается следующим образом. Прирост населения должен быть не меньше, чем суммарное количество тяготеющих к размещенным в данном пункте промышленным объектам. На расселение в этих районах существенно может влиять лишь размещение крупных промышленных предприятий. Поэтому в данной задаче целесообразно решать размещение только таких объектов. Естественно, суммарная величина тяготеющего к ним населения меньше общего прироста населения рассматриваемого района. Поэтому в условии должно быть сформулировано требование непревышения численности тяготеющего населения над приростом в тех пунктах, где эти предприятия размещены.

5.8. Вводятся две группы неизвестных. В качестве первой группы принимается:

Xik = | 1 - если k - вариант развития осуществлен в i-м поселении; | |

0 - если нет; |

(i = 1, 2, ..., n); (k = 1, 2, ..., mi);

где n - число рассматриваемых поселений;

mi - количество вариантов развития i-го поселения.

Вторая группа неизвестных:

Yil = | 1 - если l-е промышленное предприятие размещено в i-м поселении; | |

0 - если нет; |

(l = 1, 2, ..., P),

где P - количество размещаемых производств.

5.9. На основании перспективной схемы транспортной сети формируются матрицы  для всех рангов центров, каждый элемент которых определяется из следующих соотношений:

для всех рангов центров, каждый элемент которых определяется из следующих соотношений:

1 - если tij <= Tr; | ||

0 - если tij > Tr; |

где tij - время сообщения между i-м и j-м поселениями;

Tr - максимально допустимые затраты времени на межселенные передвижения к центрам обслуживания r-го ранга.

Таким образом, элемент матрицы, составленной для определенного ранга центров, равен единице, если затраты времени на сообщение между двумя поселениями не больше нормативной величины, и нулю в противном случае.

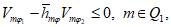

5.10. Целесообразно составление матриц  отражающих соответствие между k-м вариантом развития и i-го поселения и минимальными значениями численности населения центров обслуживания разного ранга. Элементы этих матриц определяются следующим образом:

отражающих соответствие между k-м вариантом развития и i-го поселения и минимальными значениями численности населения центров обслуживания разного ранга. Элементы этих матриц определяются следующим образом:

1 - если Nik >= Nr; | ||

0 - если Nik < Nr; |

где Nik - численность населения i-го поселения при k-м варианте развития; Nr - минимальная численность населения поселений, необходимая для его полноценного функционирования в качестве центра r-го ранга.

Таким образом, элемент матрицы равен единице, если k-й вариант развития i-го поселения соответствует условиям его функционирования как центра определенного ранга и нулю в противном случае.

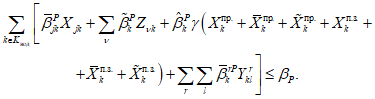

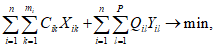

Целевая функция принимает вид

где Cik - суммарные приведенные затраты на развитие и эксплуатацию i-го поселения по k-му варианту;

Qil - суммарные приведенные затраты на размещение и эксплуатацию l-го промышленного предприятия в i-м поселении.

Ограничения должны быть следующими:

т.е. в каждом поселении может быть осуществлен только один вариант перспективного развития

т.е. каждое промышленное предприятие должно быть размещено

где R - количество рангов,

т.е. каждое поселение должно находиться не дальше, чем в Tr затратах времени на передвижение, хотя бы от одного центра обслуживания r-го ранга.

где Ni0 - существующая численность населения i-го поселения;

т.е. прирост численности населения каждого поселения должен быть не меньше, чем численность тяготеющего населения размещенных в нем предприятий

т.е. суммарная численность населения системы поселений на расчетный срок должна быть равна заданной.

5.11. Таким образом, данная математическая модель сводится к решению целочисленной задачи линейного программирования. Опыт показывает, что для ее решения можно использовать алгоритмы, реализующие общую задачу линейного программирования с последующим округлением до целых неизвестных, которые получились нецелочисленными.

6.1. Черная металлургия - базисная отрасль народного хозяйства. Являясь комплексной отраслью, она включает весь процесс от добычи и подготовки сырья, топлива, вспомогательных материалов до выпуска проката с изделиями дальнейшего передела. Роль стержня принадлежит собственно металлургическому переделу. Прочие производства являются смежными, сопутствующими, вспомогательными, хотя некоторые из них и приобрели ныне самостоятельное значение.

Черная металлургия отличается высоким уровнем концентрации и комбинирования производства, огромными масштабами использования сырья, топлива, вспомогательных материалов, высокой фондоемкостью, значительной трудоемкостью, тесным взаимодействием всех звеньев металлургического передела и его смежников, широкой утилизацией промышленных отходов. Функционирование металлургического производства требует потребления огромных количеств воды и кислорода, сопровождается выбросами промышленных стоков и газов, а размещение предприятий - больших территорий. Эти технико-экономические особенности оказывают сильное влияние на территориальную организацию черной металлургии и должны учитываться при разработке схем и проектов районной планировки в тех случаях, когда в границах района - объекта районной планировки существует или намечается создание предприятий черной металлургии.

6.2. Как правило, размещение в границах района (объекта районной планировки) металлургического производства влечет за собой выбор наиболее эффективных с точки зрения использования природных, трудовых и материальных ресурсов вариантов размещения предприятий, установление определенных пространственных сочетаний металлургического производства с другими отраслями промышленности.

6.3. Для современного размещения черной металлургии характерна тенденция к территориальному расчленению. Выделяются четыре группы металлургических производств, особенности развития и размещения которых способствуют усилению этой тенденции на перспективу:

железорудные, горнообогатительные и подготовительные (производство окатышей) предприятия с высокой степенью концентрации производства, ориентирующиеся на крупнейшие сырьевые и топливные источники;

массовое производство стали (первый и второй металлургические переделы), в котором проявляется тенденция к территориальному отрыву от конечных стадий (третий и четвертый переделы);

конечные стадии производства (прокатное и др.), обнаруживающие тенденцию к усилению интеграции с машиностроением и строительной индустрией;

научно-производственные металлургические центры, разрабатывающие и проверяющие перспективные технологии и наиболее четко обнаруживающие тенденцию к размещению у источников квалифицированных кадров.

При разработке схем и проектов районной планировки следует считаться с тем, что перечисленные группы металлургических производств могут размещаться в границах района (объекта планировки) в полном составе, частично или в различных сочетаниях.

6.4. Будучи основой формирования многих промышленных комплексов, черная металлургия притягивает к себе различные топливоемкие производства (химия, электроэнергетика, промышленность строительных материалов и др.). Поэтому наряду с районами распространения железных руд она находит благоприятные предпосылки для своего развития и в пределах угольных бассейнов тем более, что общая потребность металлургического предприятия полного цикла в топливе (с учетом затрат на энергетические цели и обогащения сырья) значительна.

Черная металлургия с полным технологическим циклом тяготеет в зависимости от экономической целесообразности либо к источникам сырья, либо к топливным базам или к пунктам, находящимся между ними. Поэтому сырьевые и топливные ресурсы влияют на выбор районов размещения черной металлургии, являясь факторами макрогеографического положения отрасли.

6.5. Выбор районов для строительства металлургических заводов производится на стадии разработки Генеральной схемы развития и размещения черной металлургии, а также схемы развития и размещения производительных сил по экономическому району и союзной республике. Однако в дальнейшем на стадии разработки ТЭО проектирования и строительства завода повторно выполняются поверочные работы и расчеты по выявлению правильности выбора района с учетом новых данных и разработок.

В ТЭО в пределах принятого экономического района рассматриваются возможные варианты размещения площадок для строительства.

6.6. В случае когда к моменту составления схемы или проекта районной планировки площадка для строительства металлургического предприятия уже определена в схеме или проекте районной планировки следует определить состав вспомогательных и обслуживающих производств (включая инфраструктуру) и компоновку образующегося промышленного узла. В случае, когда вопрос о строительстве металлургического предприятия в районе проектирования решен, но площадка строительства еще не определена, выбор этой площадки, как и площадки для всего промышленного узла, становится важнейшей проблемой разрабатываемых схемы или проекта районной планировки. В этом случае схема или проект районной планировки становится документом, обосновывающим выбор и последующий отвод площадки под строительство.

6.7. Определение конкретных мест для строительства металлургических предприятий сильно связано с источниками вспомогательных материалов (особенно флюсов) и водоснабжения. При сравнении конкретных районов размещения черной металлургии также обязательно учитывается земельный баланс, поскольку на экономическую эффективность размещения металлургического комбината влияет учет ценности земли. Расчетная сумма необходимой компенсации за отведенную площадку может составить от 1 до 4% проектной сметной стоимости строительства.

6.8. Необходимо иметь в виду, что условия размещения металлургии полного цикла, передельной металлургии, "малой металлургии" и электрометаллургии различны.

В размещении металлургии полного цикла чрезвычайно большую роль играют сырье и топливо, на которые приходится 85 - 90% всех затрат по выплавке чугуна, в том числе примерно 50% - на кокс и 35 - 40% - на железную руду. На 1 т чугуна расходуется 1,2 - 1,5 т угля (с учетом потерь), не менее 1,5 т железной руды, более 0,5 т флюсовых известняков и до 30 м3 оборотной воды. Из этого видна важность взаимного транспортно-географического положения сырьевых и топливных баз, источников водоснабжения и вспомогательных материалов.

Предприятия передельной металлургии, ориентируясь на источники вторичного сырья, в то же время приурочены к местам потребления готовой продукции, поскольку сырье для них в наибольшем количестве накапливается в районах развитого машиностроения. Еще теснее взаимодействует с машиностроением "малая металлургия". Заводы по выплавке ферросплавов, учитывая их высокую энергоемкость (расход электроэнергии на 1 т ферросилиция колеблется от 1800 кВт·ч до 11000 - 13000 кВт·ч; на 1 т, феррохрома расходуется от 3500 до 6700 кВт·ч; на 1 т ферромарганца - 3500 - 4000 кВт·ч), следует размещать в местах производства дешевой электроэнергии.

Оптимальным для электротермии ферросплавов является размещение в тех районах, где дешевая энергия сочетается с ресурсами легирующих металлов. Производство электросталей целесообразно развивать вблизи источников энергии и металлического лома.

Научно-технический прогресс расширяет возможность межотраслевого кооперирования и комбинирования черной металлургии, в частности, с атомной энергетикой по линии использования тепла и электроэнергии.

Перспективным направлением использования тепла ядерных реакторов является создание крупномасштабного производства восстановительных газов и водорода для черной металлургии.

Производство и потребление восстановительных газов наиболее целесообразно объединить в рамках крупных атомно-промышленных комплексов, которые будут также производить электроэнергию и тепло.

Получение водорода открывает путь к созданию принципиально новой металлургической технологии, не потребляющей природного топлива. Это существенно повлияет на соотношение факторов (включая экологические) размещения отрасли.

6.9. При разработке схем и проектов районной планировки следует учитывать, что высокая концентрация металлургического производства сопровождается соответствующим увеличением концентрации образующихся вредных выбросов. Доля пылегазовых выделений современных заводов черной металлургии в общем количестве выбросов промышленности и транспорта составляет по пыли - 20%, окиси углерода - 43%, сернистому ангидриду - 16%, окислам азота - 23%.

В связи с этим предприятия черной металлургии представляют собой один из самых больших источников экологической опасности. В схемах и проектах районной планировки при выборе площадки для размещения предприятий отрасли следует учитывать необходимую зону санитарной вредности от предприятия.

6.10. Цветная металлургия связана со многими отраслями народного хозяйства. Ее потребности обеспечивают электроэнергетика, топливная промышленность, черная металлургия, машиностроение. Основное применение цветные металлы находят в разных отраслях машиностроения, черной металлургии, химической, стекольной промышленности, строительстве.

6.11. В цветной металлургии на первичные стадии, добычу и обогащение руды, приходится 65 - 70% трудящихся и основных фондов, что определяет ее сырьевую ориентацию, цветная металлургия часто является одной из немногих отраслей или единственной отраслью специализации района. Это обстоятельство предопределяет необходимость вынужденного развития многих вспомогательных и обслуживающих отраслей производственной и социальной инфраструктуры доразведка месторождений, проектно-изыскательские работы, строительство предприятий, производство электро- и теплоэнергии, ремонтное производство специфического оборудования, жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание населения и др.).

6.12. Формы организации производства в цветной металлургии, особенно производств первичных стадий, зависят от характера и размещения месторождений. Так, уровень концентрации производства по добыче руды (мощность рудника, карьера) определяется запасами месторождений, от размеров которых зависят сроки эксплуатации горного предприятия и его мощность.

Крупные предприятия алюминиевой, медной, свинцово-цинковой промышленности должны обеспечиваться запасами на 30 - 40 лет эксплуатации. Предприятия по добыче вольфрама, молибдена, олова, ртути - на 20 - 30 лет. Небольшие предприятия, эксплуатирующие месторождения некоторых цветных металлов, - на 5 - 10 лет.

При отсутствии отраслевых разработок и при наличии в районе уникальных по своему значению полезных ископаемых, что фиксируется в разделе "Природные условия и ресурсы", в схеме или проекте районной планировки обязательно разрабатывается вариант, предусматривающий использование этих ресурсов.

6.13. Комплексная переработка руд цветных металлов с извлечением нескольких полезных компонентов снижает удельные капиталовложения и себестоимость основного продукта по сравнению с извлечением 2 и 3 компонентов - при извлечении 4 и 5 компонентов на 8 - 15%, при извлечении 5 - 8 компонентов - на 12 - 25%, более 8 - на 25 - 28%.

Незавершенность комбинирования, отсутствие специальных производств по переработке шлаков и других отходов основного производства приводят к значительным потерям ценных компонентов, содержащихся в рудах, и загрязнению окружающей среды. Доля сопутствующих элементов в суммарной ценности сырья доставляет в алюминийсодержащих рудах - 15 - 44%, свинцово-цинковых - 38%, медных - 44 - 50%, никель-кобальтовых - 24 - 34%.

В связи с этим при разработке вопросов развития народного хозяйства в составе схемы или проекта районной планировки для районов, где цветная металлургия является ведущей отраслью, следует добиваться комплексности развития района на основе согласования межотраслевых (межведомственных) интересов.