СПРАВКА

Источник публикации

М.: ЦНИИЭП жилища, 1988

Примечание к документу

Название документа

"Рекомендации по проектированию зданий с вентиляционными устройствами, утилизирующими тепло"

(утв. Протоколом ОАО "ЦНИИЭП жилища" от 22.09.1987 N 28)

"Рекомендации по проектированию зданий с вентиляционными устройствами, утилизирующими тепло"

(утв. Протоколом ОАО "ЦНИИЭП жилища" от 22.09.1987 N 28)

Содержание

председателем

Научно-технического совета,

директором института

С.В.НИКОЛАЕВЫМ

(Протокол N 28 от 22 сентября 1987 г.)

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗДАНИЙ С ВЕНТИЛЯЦИОННЫМИ УСТРОЙСТВАМИ,

УТИЛИЗИРУЮЩИМИ ТЕПЛО

В настоящих Рекомендациях рассмотрены конструктивные решения наружных ограждений с вентиляционными устройствами, утилизирующими тепло, их работа и методы тепловых расчетов домов, где применяются такие ограждения.

ИС МЕГАНОРМ: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду п. 6.2.1, а не п. 6.21. |

Рекомендации разработаны канд. техн. наук В.С. Беляевым при участии кандидатов технических наук И.В. Казакова (разделы 3, 4.4), Н.Я. Спивака (разделы 2, 3.3), В.Г. Цимблера (разделы 2, 3.1), инженеров В.Л. Векслера (разд. 5), И.В. Строкова (разд. (3.6), Н.В. Борисовой (п. 6.21 и Приложение), Т.В. Тимофеевой (п. 3.4.1), Н.Б. Шабашовой (разд. 4 и п. 6.1.1). Оформление выполнено Л.М. Широкой и Н.Н. Юрковой.

Лаборатория теплового и воздушного режима зданий ЦНИИЭП жилища оказывает научно-техническую помощь при внедрении разработок, предлагаемых в настоящих Рекомендациях.

Наш адрес: 127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9, корп. Б, тел. 216-48-97, телет. 112676, телегр. Москва И-434 жилища.

1.1. Наружные стены с вентилирующими устройствами, утилизирующие тепло, бывают с одинарным, двойным и многократным движением воздуха. Далее они именуются СУТ-1, СУТ-2 и СУТ-n.

1.2. СУТ-1 состоят из наружного и внутреннего слоев, слоев утеплителя и вентилируемой прослойки. В наружном и внутреннем слоях расположены приточные отверстия, во внутреннем - они находятся в зоне стояков отопления. Отверстия снабжены регулирующими клапанами.

За счет разности давлений наружный воздух поступает через горизонтальные дренируемые стыки, щели или отверстия в нижней части панелей и фильтруется через вентилируемый слой в помещение.

СУТ-1 применяются во всех районах, где допускается естественная вентиляция, в жилых и общественных зданиях, если в них имеется приточная естественная или механическая вентиляция.

В СУТ термическое сопротивление наружного слоя, считая от вентилируемого, целесообразно иметь больше внутреннего. При подогреве воздуха, поступающего в вентилируемый слой, от внутренней теплоизоляции можно отказаться. Выбор любого варианта конструкции основывается на теплотехническом расчете.

Слой, через который фильтруется воздух, выполняется из высоковоздухопроницаемого материала (керамзита, стирольного бисера, стекловолокна и др.). Вентилируемым слоем панелей может служить утеплитель с каналами. Глубина, ширина и частота каналов выполняются в зависимости от требуемого количества воздуха, поступающего в помещение. Керамзитобетонные панели, имеющие внутренний плотный конструктивный слой и наружный слой из раствора, утепленные крупнопористым керамзитобетоном, могут вентилироваться через этот слой.

1.3. Покрытия, аналогичные вентилируемым стенам, могут также вентилироваться. При соответствующих конструктивных решениях можно обеспечить вентиляцию большей части наружных ограждений, что при выводе вентилируемого воздуха в помещение даст возможность сократить трансмиссионные теплопотери через них.

1.4. Принцип работы СУТ-2: нагретый воздух из помещения поступает в прослойку конструкции, соединенную с атмосферой; в это же время наружный воздух поступает в помещение по смежной прослойке, отделенной от первой перегородки с высоким коэффициентом теплопередачи. При этом тепло уходящего воздуха передается приточному.

1.5. СУТ-n характерны тем, что в отличие от предыдущих конструкций воздух в них может проходить через несколько вентилируемых прослоек - как в одном, так и в разных направлениях.

1.6. Наружные стены с вентиляционными устройствами, как правило, должны проектироваться однослойными, двухслойными, трехслойными (из легких бетонов) или многослойными (типа "сэндвич").

1.7. Габариты воздуховыводящего отверстия (щели) для притока воздуха должны быть не менее 2 см, а сечение канала для притока воздуха на наружной и внутренней сторонах ограждающих стен - около 50 см2/1 пог.м длины стены.

Сечение канала для вытяжки воздуха равно или менее сечения канала для притока воздуха. Минимальная его площадь 10 см2. Эти сечения должны обеспечивать минимальное гидравлическое сопротивление.

Конфигурация сечения каналов произвольная. Расстояние от осей каналов до их граней 15 - 30 см.

Термическое сопротивление внутреннего слоя утеплителя должно быть не более наружного.

1.8. Повышения температур на гранях воздуховыводящих отверстий рекомендуется добиваться конструктивными приемами, например, устройством скосов в сторону помещения.

1.9. Для того, чтобы не нарушить несущей способности внутреннего слоя, около воздуховыводящих отверстий необходимо добавлять расчетное количество арматуры.

1.10. Варианты наружных вентилируемых стен без дополнительного прогрева, обеспечивающих необходимый воздухообмен, рекомендуется использовать при расчетной температуре наружного воздуха -25 °C и выше. При более низкой температуре для вентиляции следует использовать наклонные в плоскости ограждения каналы и дополнительный прогрев.

1.11. Применение наружных стен с вентилирующими устройствами, утилизирующими тепло, рекомендуется во всех климатических зонах совместно с системами отопления и вентиляции, обеспечивающими достаточную стабильность их работы (теплые чердаки, вертикальные вентиляционные сборные шахты, механическая вентиляция).

1.12. При зимних расчетных температурах наружного воздуха -25 °C и ниже для СУТ-1 стояки отопления должны быть расположены в зоне внутренних приточных отверстий.

1.13. Приточные наружные отверстия СУТ-1 при температуре наружного воздуха -20 °C и ниже следует располагать в зоне приборов отопления.

1.14. Рекомендуется совмещать работу систем отопления в отопительный период для догрева приточного воздуха, а в летнее время в климатических районах со средней температурой июля 21 °C и выше использовать избыточное тепло приточного воздуха.

Для районов с сухим жарким климатом возможен вариант стеновых конструкций, являющихся гелиовоздухонагревателями.

1.15. Применение упомянутых систем оценивается путем анализа климатических характеристик района, его рельефа, производственной базы, теплового, экономического и влажностного расчета конструкций.

1.16. Экономия топливно-энергетических ресурсов за счет применения рассматриваемых систем выявляется путем сопоставления расходов тепла при обычных ограждениях и с использованием СУТ.

2.1. Наружная стена с вентиляционными устройствами, утилизирующими тепло <*> (рис. 1), изготавливается из пористого материала в одном производственном цикле. При изготовлении ограждения "лицом вверх" в форму укладывают защитный внутренний слой 5 бетона требуемой толщины, а на него - пустотообразователи (например, стержни, прикрепленные к обойме, установленной в форме). Стержни на обойме установлены рядами со смещением рядов относительно друг друга; при этом стержни одного ряда перекрывают зазоры между стержнями другого ряда. Затем укладывают слой пористого материала и наружный защитный слой 4, после чего обойму со стержнями извлекают из формы. Если каналы обоих рядов замкнуты, то их отверстия в торцах затираются раствором. Если один ряд каналов незамкнут, то его отверстия в торцах остаются открытыми. Герметичность каналов по длине обеспечивается пленкой раствора. Приточные и вытяжные отверстия в ограждении образуются специальными пустотообразователями.

--------------------------------

<*> А.с. N 1063965 (СССР). БИ, 1983, N 48.

с утилизацией тепла (с наружными замкнутыми

и внутренними незамкнутыми каналами):

а - вертикальный разрез; б - разрез А-А; в - наружное

ограждение с замкнутыми каналами; г - разрез Б-Б; 1,

2 - приточно-вытяжное отверстие; 3 - пористый материал; 4,

5 - наружный и внутренний слои; 6, 7 - вертикальные каналы

Воздух через отверстия 1 попадает в слой 3 пористого материала и вдоль замкнутых каналов 6 и 7, являющихся в данном случае направляющими движения воздуха экранов, перемещается к отверстию 2 в помещение, из которого удаляется через вытяжные вентиляционные отверстия.

Каналы 6 располагаются по вертикали выше каналов 7 и перекрывают вытяжные отверстия 2, что предотвращает образование сквозных теплопроводных включений между ними и способствует повышению комфортности в зоне выходящих в помещение отверстий. Сообщение каналов одного ряда с помещением и атмосферой позволяет вентилировать помещения через канал 7, тогда как каналы 6 выполняют теплозащитные функции.

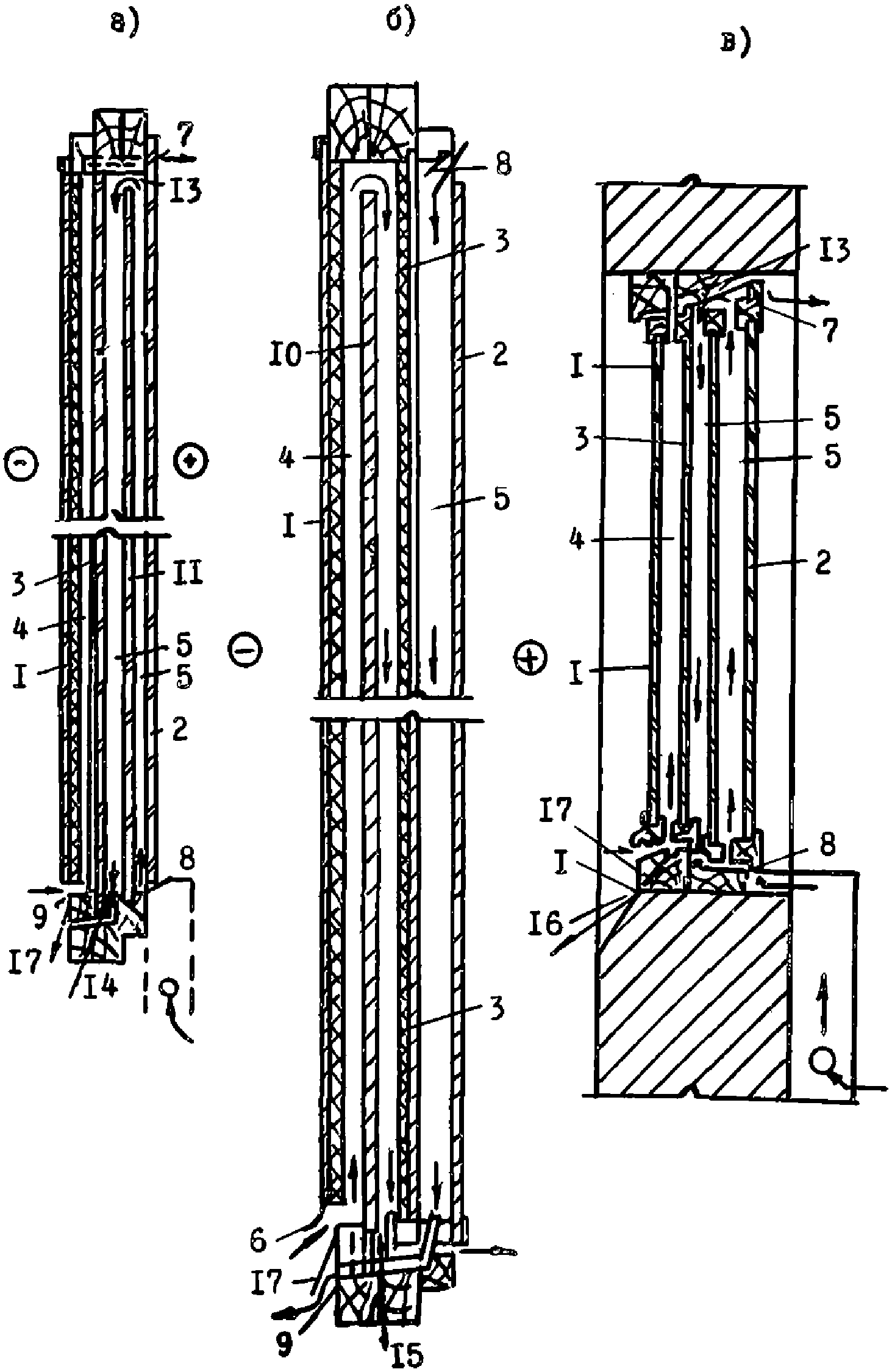

2.2. Ограждение <*> (рис. 2) состоит из наружного слоя 1, внутреннего слоя 2, герметичной перегородки 3 с переменным по высоте коэффициентом теплопередачи, увеличивающимся к ее верху, приточного канала 4 и вытяжного канала 5 (разделенных перегородкой 3), с приточными отверстиями 6 и 7 и вытяжными 8 и 9. Ограждение снабжено дополнительными перегородками 10 и 11. Перегородка 10 установлена в приточном канале с зазором 12 относительно верха ограждения для прохождения наружного воздуха, а перегородка 11 - в вытяжном канале 5 с зазором 13 относительно верха ограждения, для прохождения воздуха из помещения.

--------------------------------

<*> А.с. N 992685 (СССР). БИ, 1983, N 4

с многократным движением воздуха:

а - с перегородкой в приточном канале; б - с перегородкой

в вытяжном канале; в - окно с перегородкой в вытяжном

канале; 1 - наружный слой; 2 - внутренний слой;

3 - перегородка; 4 - приточный канал; 5 - вытяжной канал; 6,

7 - приточные отверстия; 10 - 12 - перегородки; 13 - зазор;

14, 15 - перегородки; 16 - конденсатоотводы; 17 - клапаны

Приточные отверстия 6 и 7 и вытяжные отверстия 8 и 9 максимально приближены друг к другу и разделены перегородками 14 и 15.

Если ограждение выполнено в виде легкой навесной панели на деревянном каркасе слои наружный 1 и внутренний 2 соединены между собой брусками обвязки, а пазы, между которыми вставлена перегородка 3, уплотнены герметиком. Слои наружный 1 и внутренний 2 притянуты к брускам шурупами. В местах примыкания слоев 1 и 2 к брускам обвязки проложен герметик.

Вытяжной канал 5 через вытяжные отверстия 8 может быть соединен с вентилятором, выталкивающим воздух из помещения, а приточный канал 4 через приточные отверстия 6 - с вентилятором, нагнетающим воздух в помещение.

Возможны также варианты, когда оба вентилятора работают одновременно или когда используются конструкции без вентилятора. В этом случае в вытяжных отверстиях 8 и 9 установлены клапаны. Каналы приточный 4 и вытяжной 5 в нижней части через патрубки соединены с конденсатоотводами 16. Клапаны 17 предусмотрены для того, чтобы исключить проникновение холодного воздуха в помещение через конденсатоотводы.

Возможен вариант ограждения с перегородкой в вытяжном канале или перегородкой в приточном канале и т.д.

В случае, когда ограждение выполнено в виде окна, его конструкция аналогична и может иметь перегородки как в вытяжном, так и в приточном канале. Особенности такого ограждения в том, что все перегородки прозрачны, за исключением перегородки, которая может быть выполнена в виде жалюзей, для аккумуляции солнечного тепла открывающихся в дневное время и закрывающихся в ночное.

Наиболее проста, хотя менее энергоэкономична, конструкция, имеющая только два канала - приточный и вытяжной, без дополнительных перегородок. При этом движение воздушных потоков может быть как попутным, так и встречным.

Работа ограждения состоит в следующем. За счет разности давления между помещением и атмосферой наружный воздух через приточные отверстия попадает в приточный канал, перемещается вдоль перегородки вниз, проходит через зазор и поднимается между перегородками вверх, выходя через отверстия в помещение.

Отработанный воздух из помещения через вытяжные отверстия поступает в вытяжной канал, перемещается вдоль перегородки вверх, через зазор вниз между перегородками, выходя в атмосферу через отверстия. При движении по приточному каналу наружный воздух частично нагревается через перегородку до нужной температуры. Как холодный наружный воздух, так и теплый воздух из помещения за счет дополнительных перегородок совершает двойной путь по приточному и вытяжному каналам, при этом интенсивно нагреваясь или отдавая тепло.

При выходе в помещение из приточного канала 4 нагретый воздух дополнительно подогревается в выходном патрубке, так как патрубок примыкает к вытяжному каналу, а холодный воздух подогревается воздухом, выходящим из патрубка.

Конденсат, образующийся на поверхностях перегородок, через патрубки сбегает в конденсатоотводы 16.

Наружное ограждение позволяет эффективно использовать тепло отводимого из помещения воздуха и за счет этого снизить теплопотери.

2.3. Для улучшения воздушного режима помещений в различных климатических районах, особенно южных, рекомендуется применение легкой навесной панели с экраном в сочетании с дополнительной воздушной прослойкой в толще панели, соединенной как с внешней средой, так и с помещением, с таким расчетом, чтобы наружный воздух, пройдя прослойку, попадал в помещение через отопительный прибор, отделенный от помещения экраном <*>. Прибор будет доводить температуру воздуха в зимних условиях до комнатной, а в летних - его соединяют с системой водоснабжения: вода, нагреваемая приточным воздухом, может быть использована для бытовых нужд.

--------------------------------

<*> А.с. N 1020537 (СССР). БИ, 1983, N 20.

Такое ограждение может быть как с одной воздушной прослойкой, так и с двумя. Оно снабжено экраном с высоким коэффициентом теплопередачи, установленным перед входным отверстием, и экраном с нагревателем или охладителем, установленным перед выходным отверстием. Вытяжной вентилятор может быть смонтирован в верхней части помещения.

Вентилируемый канал допускается заполнять сыпучим материалом. В верхней части канала наружный слой может быть выполнен с выемкой, внутренний - с соответствующим ей выступом, а в нижней части канала внутренний слой - с выемкой, наружный - с соответствующим ей выступом.

Наружный слой может быть выполнен светопропускающим; в этом случае ограждение несет функции гелиовоздухонагревателя.

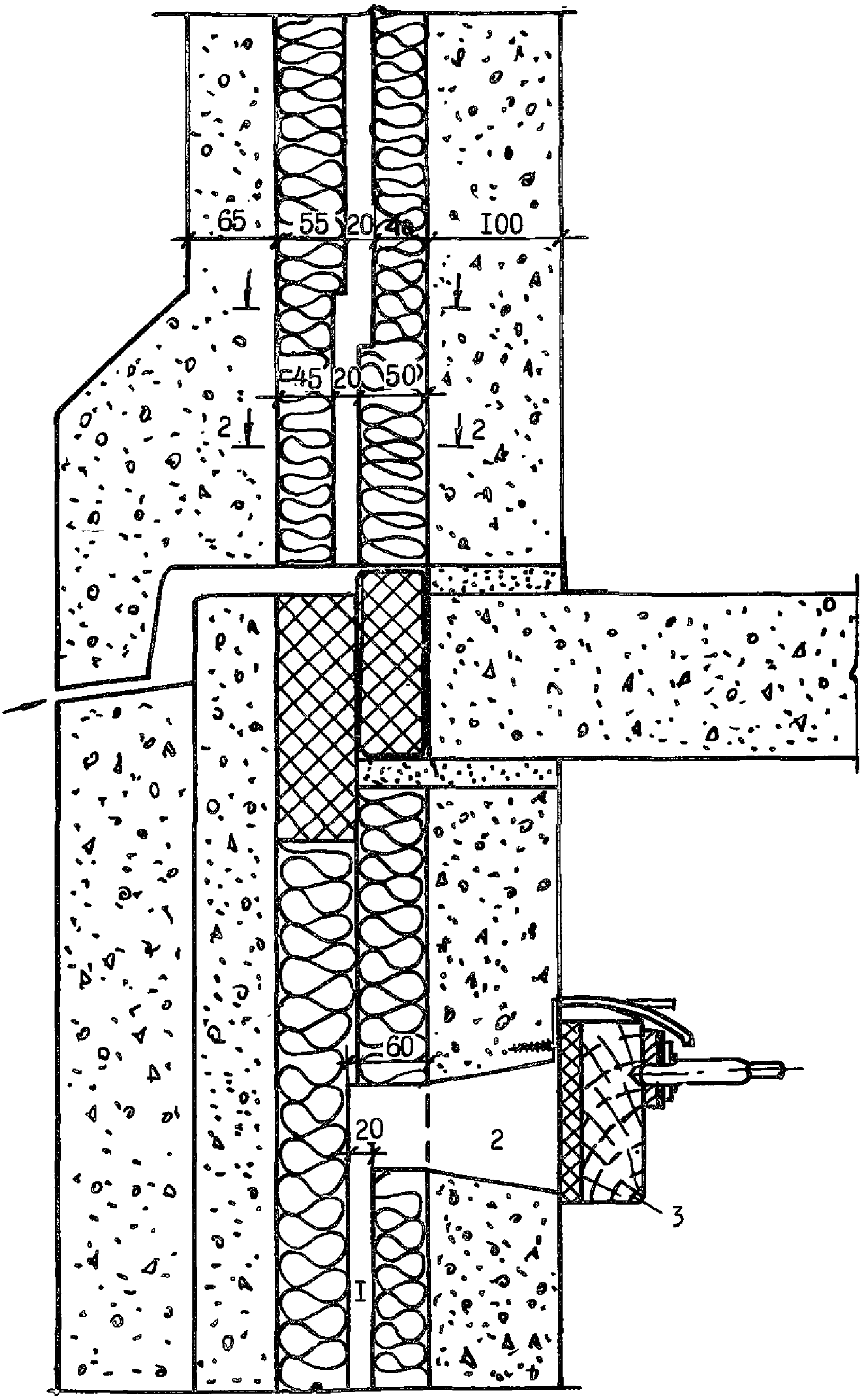

3.1.1. В панелях рассматриваемой конструкции (рис. 3) в определенных местах в горизонтальном стыке устраиваются входные отверстия - зазоры в воздухозащитной прокладке, обеспечивающие попадание наружного воздуха в специальные вертикальные вентиляционные каналы, располагаемые в слое теплоизоляции панелей и соединенные с помещением через приточные отверстия во внутреннем слое панели в верхней части стены.

Рис. 3. Горизонтальный стык

трехслойных вентилируемых панелей:

1 - вентиляционный канал;

2 - воздуховыводящие отверстия; 3 - клапан

Приточные отверстия в стене располагаются на расстоянии 20 - 30 см от низа плиты перекрытия. Приточное отверстие закрывается регулируемым клапаном, который открывается и регулируется по усмотрению самого жильца.

Размеры приточных отверстий определяются расчетом в зависимости от климатических условий района строительства и требуемого воздухообмена помещений.

При открытых приточных клапанах нагрузки на отопление уменьшаются за счет нагревания в каналах поступающего воздуха.

3.1.2. Панель изготавливается "лицом вниз". Сначала укладывается наружный слой, затем - два слоя утеплителя с вентиляционными каналами, после чего - пустотообразователи приточных отверстий с деталями регулирующих клапанов и внутренний слой.

3.1.3. Горизонтальные стыковые соединения устраиваются со строгим соблюдением размеров и положения деталей.

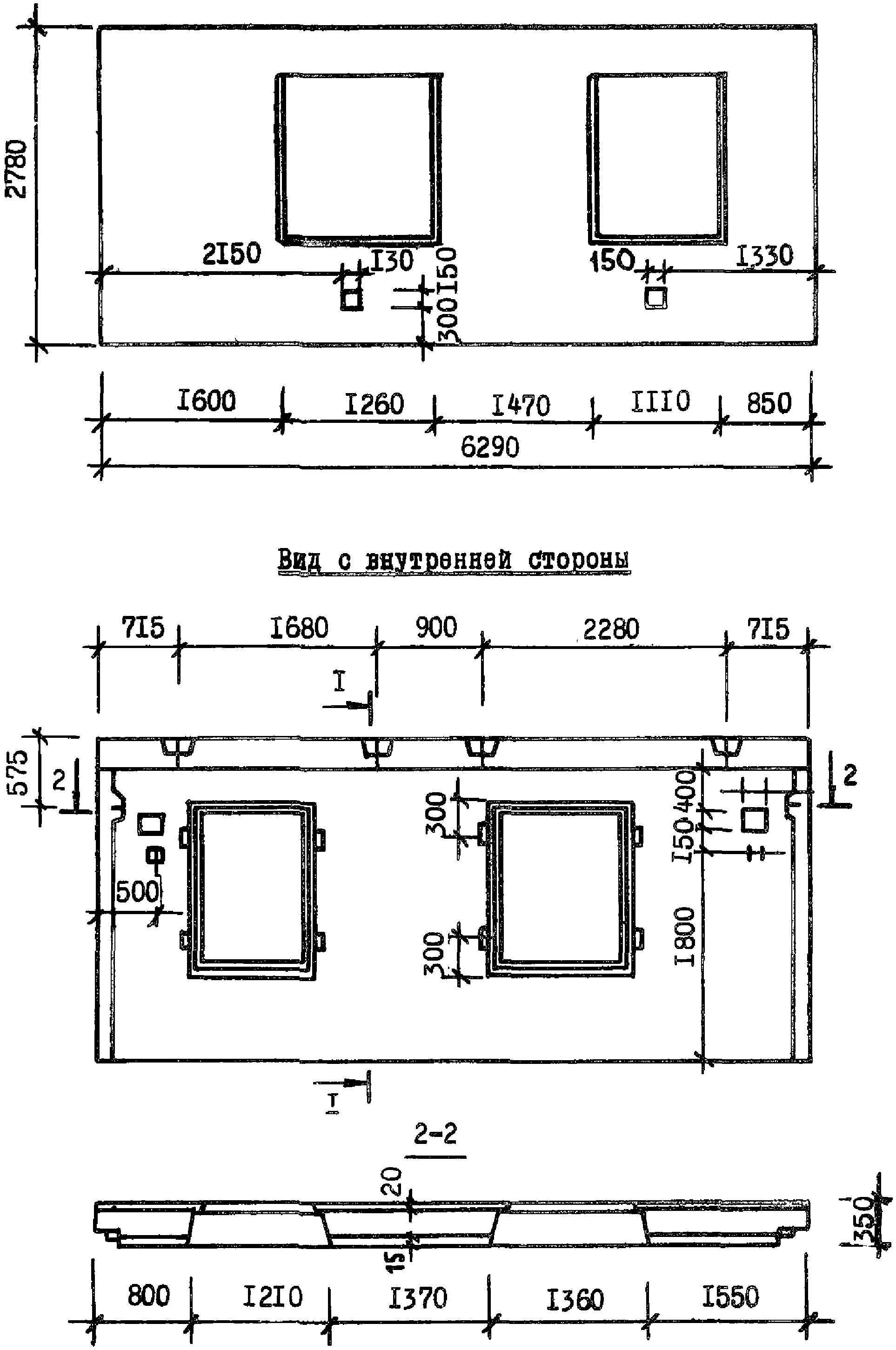

Рис. 4. Наружная стеновая вентилируемая панель с ребрами

3.2.1. У панели с окном приточные отверстия располагаются под окном в зоне приборов отопления. Каждое приточное соединяется горизонтальными каналами-прослойками с вытяжными отверстиями (размером 150 x 200) и вертикальными, расположенными в простенках панели.

Каналы в утеплителе разделены перегородками шириной 40 - 45 мм. Соединение горизонтальных и вертикальных каналов осуществлено с помощью проемосоединителей коробчатого сечения.

Толщина внутреннего слоя утеплителя для расчетной зоны с температурой наружного воздуха от -25° до -33 °C составляет 40 - 55 мм, наружного - 60 - 65 мм, толщина каналов не менее 20 мм. В нижней части панелей, в местах соединения горизонтальных и вертикальных каналов-прослоек, в вертикальных перегородках проделываются проемы, которые рекомендуется увеличивать по ширине по ходу движения воздуха.

3.2.2. При изготовлении панелей вначале укладываются образователи приточных отверстий. Затем форма заполняется цементно-песчаным раствором и керамзитобетоном. После этого укладываются утеплитель (с каналами и без них), переходники из горизонтальных каналов в вертикальные, формообразователи вытяжных отверстий. Торцы утеплителя в месте выхода каналов в нижней части закрываются. Затем укладывается внутренний слой из керамзитобетона и цементно-песчаного раствора. После пропарки и распалубки образователи приточных и вытяжных отверстий должны выниматься, отверстия снабжаются форточками и экранами-козырьками (с наружной стороны).

Панель изготавливается с виброуплотнением каждого слоя в течение 20 - 30 с. После формования панель пропаривается в установленном режиме термовлажностной обработки.

3.3.1. Керамзитобетонные панели СУТ с ребрами и легкобетонными утепляющими вкладышами, с оконными проемами и без них для жилых зданий в пять и более этажей должны иметь слои: внутренний - из бетона, наружный - из цементно-песчаного раствора толщиной 50 мм и утепляющий.

В левом (со стороны помещения) простенке в ребре должны укладываться под углом от наружной к внутренней поверхности две полихлорвиниловые трубки с внутренним диаметром не менее 30 мм, так, чтобы в нижней части они сообщались с атмосферой, а в верхней - с помещением через общее конусообразное вытяжное отверстие. В верхней части на подходе к отверстию они образуют две противоположных петли (дуги) диаметром не менее 150 мм, а в нижней - одну, диаметром не менее 250 мм. В нижней части трубки образуют загиб и выходят на наружную поверхность на расстоянии 350 - 500 мм от ребра.

3.3.2. Глухая панель должна иметь слои: внутренний - из бетона, наружный - из цементно-песчаного раствора и утепляющий.

В ребрах под углом от наружной и внутренней поверхности укладываются четыре поливинилхлоридные трубки (по две в каждом ребре) с внутренним диаметром не менее 20 мм, так, что в нижней части они сообщаются с атмосферой, а с внутренней - с помещением через два отверстия.

Трубки в средней части обертываются в два слоя стеклотканью на протяжении 1,7 м. В верхней части на подходе к отверстию они образуют две полупетли диаметром не менее 300 мм. Длина трубок не менее 3 м. В нижней части они образуют загиб с диаметром дуги не менее 800 мм и выходят на наружную поверхность на расстоянии 400 - 600 мм от ребра.

3.3.3. При изготовлении панелей "лицом вверх" устанавливаются проемообразователи внутренних отверстий. Затем укладывается бетонный слой.

В местах ребер закрепляются трубки, так, чтобы они сообщались с проемообразователями внутренних отверстий, а их нижние концы выводятся на наружную поверхность. Укладывается утеплитель, бетон и ребра. Наружный бетонный слой подвергается вибрации и разравнивается.

При изготовлении панелей "лицом вниз" операции производятся в обратном порядке.

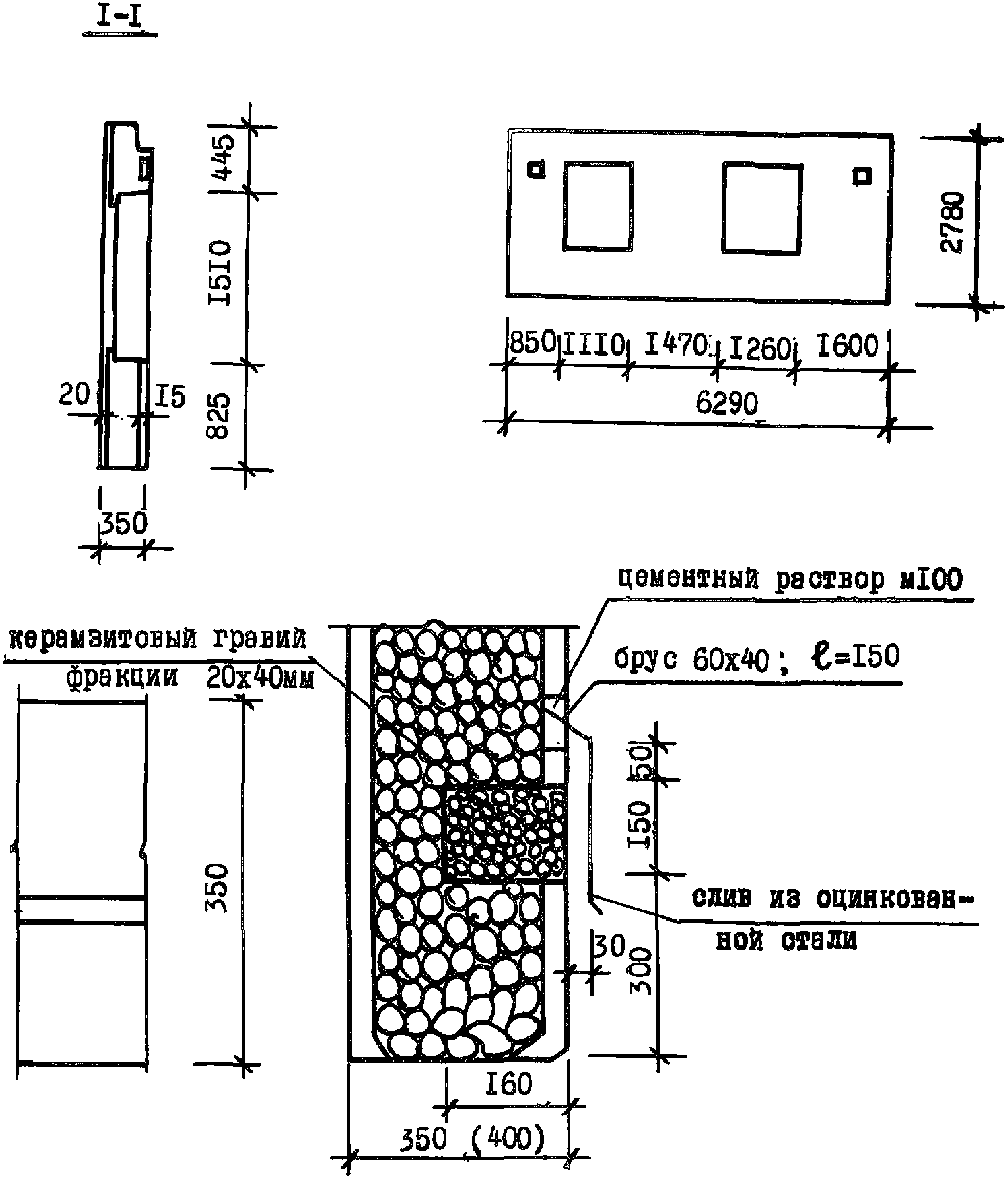

3.3.4. Керамзитобетонные панели с утепляющим слоем из крупнопористого бетона для жилых зданий (рис. 5) включают крупнопористый воздухопроницаемый слой из керамзитобетона  , заключенный между воздухонепроницаемыми слоями; причем пористый слой сообщается в нижней части с атмосферой через специальные отверстия в стыке и пористый торец либо через отверстия в наружном слое, а в верхней - с помещением через прямоугольные отверстия (с расширяющимися к внутренней поверхности сторонами) с габаритами не менее 160 x 130 (130 x 100) мм, расположенные в плотном слое на расстоянии не менее 300 мм от верхнего торца панели <*>.

, заключенный между воздухонепроницаемыми слоями; причем пористый слой сообщается в нижней части с атмосферой через специальные отверстия в стыке и пористый торец либо через отверстия в наружном слое, а в верхней - с помещением через прямоугольные отверстия (с расширяющимися к внутренней поверхности сторонами) с габаритами не менее 160 x 130 (130 x 100) мм, расположенные в плотном слое на расстоянии не менее 300 мм от верхнего торца панели <*>.

, заключенный между воздухонепроницаемыми слоями; причем пористый слой сообщается в нижней части с атмосферой через специальные отверстия в стыке и пористый торец либо через отверстия в наружном слое, а в верхней - с помещением через прямоугольные отверстия (с расширяющимися к внутренней поверхности сторонами) с габаритами не менее 160 x 130 (130 x 100) мм, расположенные в плотном слое на расстоянии не менее 300 мм от верхнего торца панели <*>.

, заключенный между воздухонепроницаемыми слоями; причем пористый слой сообщается в нижней части с атмосферой через специальные отверстия в стыке и пористый торец либо через отверстия в наружном слое, а в верхней - с помещением через прямоугольные отверстия (с расширяющимися к внутренней поверхности сторонами) с габаритами не менее 160 x 130 (130 x 100) мм, расположенные в плотном слое на расстоянии не менее 300 мм от верхнего торца панели <*>.--------------------------------

<*> А.с. N 759803 (СССР). БИ, 1980, N 32.

вентилируемая через пористый слой

Воздухопроницаемые слои могут выполняться: внутренний - из легкого плотного бетона  , тяжелого - 2500 кг/м3 (толщиной 10 см и более - для многоэтажных зданий); наружный - из цементно-песчаного раствора, плотного ячеистого бетона толщиной не менее 4 см.

, тяжелого - 2500 кг/м3 (толщиной 10 см и более - для многоэтажных зданий); наружный - из цементно-песчаного раствора, плотного ячеистого бетона толщиной не менее 4 см.

, тяжелого - 2500 кг/м3 (толщиной 10 см и более - для многоэтажных зданий); наружный - из цементно-песчаного раствора, плотного ячеистого бетона толщиной не менее 4 см.

, тяжелого - 2500 кг/м3 (толщиной 10 см и более - для многоэтажных зданий); наружный - из цементно-песчаного раствора, плотного ячеистого бетона толщиной не менее 4 см.3.3.5. При изготовлении панелей "лицом вниз" устанавливают проемообразователи, укладывают бетонный плотный слой и подвергают его вибрации. Укладывают утепляющий крупнопористый слой, затем проемообразователи и бетонный плотный слой.

При изготовлении панелей "лицом вверх" операции производят в обратном порядке.

3.3.6. Легкобетонные панели с каналами в толще (однослойные и двухслойные) включают слой из легкого бетона и расположенные в нем каналы, образованные трубками, соединенные с атмосферой и помещением с помощью дополнительных патрубков (рис. 6).

Рис. 6. Легкобетонная панель,

вентилируемая через каналы

3.3.7. Каналы могут быть образованы в процессе формования посредством пластмассовых полихлорвиниловых канализационных тонкостенных труб диаметром 50 ... 100 мм либо тонкостенных труб из стальной жести, вторичного алюминия и т.п. Трубы фиксируются на пространственном арматурном каркасе и соединяются с закладными деталями для крепления рамок с регулируемыми выходными и нерегулируемыми (сеточными, с козырьками) входными отверстиями.

3.3.8. Каналы однослойных панелей СУТ могут быть образованы: продольные - пустотообразователями, а поперечные, входные и выходные ответвления - посредством закладных деталей. Продольные пустотообразователи вводятся после монтажа арматуры перед бетонированием и экстрагируются немедленно после окончания уплотнения бетонной смеси.

3.3.9. Каналы могут быть образованы посредством закладываемых в процессе бетонирования резиновых шлангов, применяемых для образования электроканалов. После завершения твердения бетона резиновые шланги удаляют из каналов.

3.4.1. Легкая навесная вентилируемая наружная стеновая панель с эффективным утеплителем (рис. 7) имеет экран, воздушную прослойку между экраном и стеной, а также одну или несколько воздушных прослоек между слоями утеплителя.

Рис. 7. Вентилируемая навесная панель:

1 - экран; 2 - воздушная прослойка; 3 - обшивка;

4 - утеплитель; 5 - воздушная прослойка;

6 - утеплитель; 7 - обшивка

При расчетной температуре наружного воздуха -14 °C и выше достаточно иметь одну прослойку между экраном и утеплителем.

Приточные отверстия выполняются в наружном слое, воздуховыводящие - во внутреннем.

Для нагревания воздуха, переходящего из одной воздушной прослойки в другую, в слое утеплителя выполняется отверстие в зоне отопительных приборов (под окном).

Конструкция работает в зимнее время при открытом воздуховыводящем отверстии, в летнее - при закрытом.

Вентиляция в летнее время производится только через наружную прослойку с выходом воздуха в верхней части наружной прослойки.

В качестве утеплителя применяются жесткие минераловатные плиты на синтетическом связующем, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 9573-72, помещенные в пакет из полиэтиленовой пленки во избежание попадания минеральной ваты в воздушную прослойку.

Каркасы панелей разрабатываются из элементов составного сечения, парных вертикальных и расположенных между ними одиночных горизонтальных брусков, так, чтобы имелся доступ воздуха в пределах воздушной прослойки между парными вертикальными и горизонтальным бруском и слоями утеплителя.

Горизонтальные элементы наружного каркаса (между экраном и панелью) выполняются из одиночных брусков так, чтобы наружный воздух имел возможность попадать в прослойку. Там, где прохождения воздуха не требуется, прикрепляются подкладные бруски.

Каркас панелей в многоэтажных зданиях рекомендуется выполнять из металла или асбестоцемента.

3.5.1. Для улучшения теплового и воздушного режима подполий, теплозащиты полов над подпольями рекомендуются вентилируемые цоколи (рис. 8). При этом приведенная площадь продухов составляет 1/500 площади этажа, ширина каналов и прослоек 5 см. Для усиления тяги рекомендуется отделять помещение подвала от вентилируемых цокольных панелей экраном, сообщающимся снизу и сверху с помещением подвала и с трубами отопления.

Рис. 8. Схема вентиляции технического подполья:

1 - продух; 2 - трубы отопления;

3 - экран; 4 - техническое подполье

3.6. Вентилируемые окна (рис. 9) <*>

--------------------------------

<*> А.с. N 1350313 (СССР). БИ, 1987, 41.

1 - остекленная створка; 2, 3 - внутренняя и наружная

створки; 4 - воздушный клапан; 5 - входное отверстие;

6 - клапан; 7 - сквозной проем; 8 - межстекольное

пространство; 9 - перфорация; 10 - вертикальный импост

3.6.1. Для беспрепятственного прохождения воздуха из межстекольного пространства 8 в вентиляционное устройство приведенная площадь притворов должна быть равна приведенной площади соединительного устройства в вертикальном импосте 10. Благодаря этому обеспечивается требуемый воздухообмен помещения. С целью обеспечения оптимального соотношения термического сопротивления наружной 3 и внутренней 2 створок, внутренняя створка выполнена с воздушной прослойкой, что обеспечивает достаточный нагрев воздуха в воздушном канале 4.

Для обеспечения требуемого воздухообмена помещения приведенная площадь сквозного проема 7 в клапане 6 не должна быть меньше приведенной площади входного отверстия наружной створки 3.

Сквозной проем 7 может быть снабжен регулирующим устройством, а клапан 6 может быть снабжен фиксирующим устройством. Оба представляют собой известную конструкцию и на чертеже не показаны.

Вентилируемые клапаны и окна, в которых использовано изобретение, позволяют обеспечить постоянную вентиляцию помещения необходимым количеством прогретого воздуха за счет того, что воздух, проходя по воздушному каналу и межстекольному пространству, прогревается теплом, идущим из помещения, и поступает через сквозной проем в клапане в помещение. Если температура наружного воздуха позволяет, то клапан открывают.

4.1. Организация воздухообмена в помещениях, имеющих СУТ, должна соответствовать нормируемым требованиям и обеспечивать оптимальные комфортные условия пребывания в них людей.

Подвижность воздуха и градиенты температур в обслуживаемой зоне должны поддерживаться в диапазоне комфортных значений.

4.2. При СУТ приточный воздух поступает в помещение под действием располагаемой разности давлений, аккумулирует тепло выбросного воздуха с учетом конвективного потока от отопительных приборов, опускается в зону обслуживания с температурой, близкой к tвн воздуха и малой подвижностью (в результате смешения с внутренним воздухом).

Для систем естественной вентиляции с устройствами, утилизирующими тепло, должны применяться следующие основные требования:

- конструкции должны быть оснащены регулируемыми приточными устройствами;

- должны быть повышены отметки вытяжных шахт для увеличения располагаемого давления  .

.

4.3. При объединении вытяжных каналов систем вентиляций в общий или посредством теплого чердака, если это допустимо по действующим нормам СНиПа, работа систем естественной вентиляции зависит от соотношения сопротивлений проходу воздуха в отдельных участках системы и общего объединяющего участка. Все ветви системы должны быть аэродинамически увязаны, т.е. сумма сопротивлений отдельных ветвей должна быть примерно равной сопротивлению сборного участка.

Наличие относительно больших сопротивлений магистральных участков, по сравнению со сборным, может привести к перетеканию воздуха из системы вытяжной вентиляции в помещение, т.е. к эффекту "обратной тяги".

4.4. В кухнях газифицированных квартир рекомендуется устанавливать индивидуальные вытяжные вентиляторы производительностью 170 - 230 м3/ч, размещаемые у входа воздуха в вентиляционный канал, соединенный с зонтом над плитой. При этом рядом должен располагаться независимый вентиляционный канал.

5.1. Конструкции должны удовлетворять требованиям СНиП 2.01.02-85 "Противопожарные нормы" (п. 1.1 и табл. 1) и СНиП 2.08.02-85 "Жилых зданий" (п. 2.23).

5.2. Наружные несущие стены и стены лестничных клеток должны иметь пределы огнестойкости не менее: для зданий I степени огнестойкости - 2,5 ч, II - III степени - 2 ч, IIIа и IIIб степени - 1 ч, IV и IVа степени - 0,5 ч. При этом предел распространения огня должен быть равен О для зданий I - III и IIIа и не более 40 см для зданий IIIб, IV и IVа степени огнестойкости. Наружные самонесущие стены могут иметь минимальный предел огнестойкости в два раза меньший, чем для наружных стен, и тот же предел распространения огня.

5.3. Наружные ненесущие стены (в том числе из навесных панелей) должны обладать пределом огнестойкости не менее 0,5 ч для зданий 1 и 0,25 ч для зданий II, III, IIIа и IIIб, IV и IVа степени огнестойкости. При этом предел распространения огня должен быть равен О для зданий I, II, III и IIIб и не более 40 см для зданий IIIа, IIIб и IV степени огнестойкости. Предел распространения огня для зданий IVа степени огнестойкости не нормируется.

5.4. Допускается применение конструкций наружных ненесущих стен с пределом распространения огня до 40 см в зданиях III и IIIб степени огнестойкости, но при этом предел огнестойкости их должен быть равен не менее 0,5 ч.

5.5. Минимальные пределы огнестойкости и максимальные пределы распространения огня по ним в зависимости от этажности и степени огнестойкости жилых зданий приведены в табл. 4.

Степень огнестойкости здания | Наибольшее число этажей | Минимальные пределы огнестойкости конструкций (над чертой) и максимальные пределы распространения огня по ним (под чертой), см | |||

наружные стены | |||||

несущие и лестничные клетки | самонесущие | ненесущие (в том числе из навесных панелей) | |||

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |

I | 25 | ||||

II | 10 | ||||

III | 5 | ||||

IIIа | 2 | ||||

IIIб | 2 | ||||

IV | 2 | ||||

IVа | 1 | ||||

V | 2 | не нормируется | |||

Примечание. Сокращение н.н. означает, что показатель не нормируется.

5.6. Пределы огнестойкости конструкций устанавливаются в соответствии с требованиями стандарта СТ СЭВ 1000-78 "Методы испытания строительных конструкций на огнестойкость" либо путем огневых натурных испытаний в специальных лабораторных печах, либо расчетным путем, если имеется апробированный метод расчета и необходимые исходные данные.

Оценить пределы огнестойкости конструкции и пределы распространения огня по ним можно и с помощью "Пособия по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и группы возгораемости материалов (СНиП II-2-80)" <*>, если в нем имеются данные по аналогичным конструкциям.

--------------------------------

<*> М.: Стройиздат, 1985.

5.7. Испытание конструкций стен на распространение огня заключается в определении размера повреждения конструкции вследствие ее горения за пределами зоны нагрева - в контрольной зоне и проводится в соответствии с требованиями, изложенными в СНиП 2.01.02-85 "Методы испытания строительных конструкций на распространение огня".

На распространение огня испытывают конструкции, выполненные с применением сгораемых и трудносгораемых материалов.

Конструкции, выполненные только из несгораемых материалов, следует считать не распространяющими огонь (предел распространения огня по ним следует принимать равным О).

Конструкции, выполненные из несгораемых или трудносгораемых материалов, защищенных от воздействия огня и высоких температур несгораемыми материалами, могут иметь предел распространения огня по вертикали - менее 40 см при условии, что защитный слой в течение всего времени испытания (до полного остывания конструкции) не прогреется в зоне нагрева до температуры воспламенения или начала интенсивного термического разложения защищаемого материала. При применении в стеновых панелях сгораемого утеплителя (полистирольного пенопласта типа ПСБ или ПСБ-С) следует предусматривать защиту этого утеплителя по периметру несгораемыми материалами.

5.8. Для предотвращения распространения огня и дыма при пожарах через вентилируемые каналы панелей СУТ, расположенных выше очага пожара, рекомендуется в наружной части панелей в местах забора воздуха размещать вспучивающие материалы (обмазки типа ВПМ-2, ВПМ-3, краски, пластины типа "Полузол" (ФРГ) и т.д.), способные при повышении температуры выше 60 - 70 °C вспучиваться и перекрывать отверстие вентиляционного канала и предотвращать тем самым проникновение огня внутрь панели.

Принимать меры защиты стеновых ограждений от огня следует с учетом требований СНиП, изложенных в табл. 4.

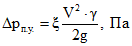

6.1.1. Располагаемое давление для систем вентиляции жилых зданий с СУТ должно определяться по формуле (4) приложения 9 СНиП "Отопление, вентиляция, кондиционирование" с учетом того, что

Потери давления в приточных устройствах определяются по формуле

, (2)

, (2)где  - коэффициент местного сопротивления полностью открытого приточного устройства;

- коэффициент местного сопротивления полностью открытого приточного устройства;

V - скорость воздуха на выходе из приточной щели (или отверстия).

, (3)

, (3)где  - сумма площадей приточных отверстий, м2.

- сумма площадей приточных отверстий, м2.

Сечение вытяжных каналов и площадь вентиляционных отверстий СУТ, а также высоты защитного козырька над срезом шахты приняты из расчета наименьших потерь в каналах.

Для обеспечения устойчивой работы естественной вентиляции вытяжные шахты должны быть подняты над уровнем кровли не менее чем на 1,5 м.

C - коэффициент, учитывающий влияние на работу вентиляционных систем степени воздухопроницаемости наружных ограждающих конструкций, влияние параллельно работающих систем и пр. Значения даны в табл. 1.

Суммарное сечение вертикальных вытяжных каналов, обслуживающих одну квартиру, м2 | Суммарная площадь окон и балконных дверей, м2 | Коэффициент C |

До 0,035 | До 12 | 0,5 |

12 - 20 | 0,75 | |

0,035 - 0,06 | До 12 | 0,35 |

12 - 20 | 0,6 | |

0,06 - 0,09 | До 12 | 0,2 |

12 - 20 | 0,4 |

Зависимость (1) отличается от обычной, принимаемой с поправочным коэффициентом C. Значения этого коэффициента, как видно из табл. 1, изменяются от 0,2 до 0,75. Эти значения даны только для случая, когда в здании нет дополнительно организованной приточной вентиляции. При наличии последней (например, в жилых домах с воздушным отоплением) величина C должна быть существенно увеличена. При механическом притоке воздуха C может быть больше единицы.

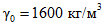

6.1.2. Необходимые для расчета систем вентиляции характеристики воздухопроницаемости строительных материалов и каналов вентилируемых ограждений, а также зависимости их коэффициентов воздухопроницаемости от толщины даны на рис. 10.

Рис. 10. Изменение коэффициента

воздухопроницаемости (кг/м2·ч10Па) в зависимости

от толщины воздухопроницаемого слоя (фракции, мм):

1 - керамзит (20-40) (20-30-70%, 30-40-30%);

2 - керамзит (20-40) (20-30-80%, 30-40-20%);

3 - керамзит (10-20), стирольный бисер (10-20),

керамзит (5-40); 4 - керамзит (5-10), стирольный

бисер (5-10); 5 - стекловолокнистая плита

; 6 - керамзитобетон

; 6 - керамзитобетон

Формулы для определения коэффициентов воздухопроницаемости каналов вентилируемых ограждений приводятся в табл. 2 и в "Рекомендациях по проверке и учету воздухопроницаемости наружных ограждений жилых зданий" (М.: ЦНИИЭП жилища, 1983).

Данные для определения коэффициентов воздухопроницаемости слоев строительных материалов толщиной  приведены в табл. 2.

приведены в табл. 2.

Материалы | Объемная масса в воздушно-сухом состоянии, кг/м3 | Фракция (процентное отношение фракции), % | Ширина, глубина канала рифления при общей протяженности рифления, 1 м/мм | Формула для определения коэффициентов воздухопроницаемости |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Перлит | 250 | 0,1-0,5-20 0,6-1,2-16 1,2-2,5-64 | - | |

Стекловолокно, стекловата | 30 | - | ||

Пеностекло гранулированное | 280 | 5-15 | ||

Стеклопор | 120 - 170 | 6-7-7 7-10-48 10-12-45 | - | |

- | ||||

Керамзитобетон | 450 | 5-40 | - | |

Пенопласт с продольным рифлением | 100 | - | 4; 10 - 15 | |

Пенопласт с продольным рифлением | 100 | - | 6; 15 | |

То же, с расширяющимися кверху каналами, имеющими глубину внизу 15, вверху 40 мм | 100 | 10; 15 - 40 |

--------------------------------

Примечание. Коэффициент частоты рифления, представляющий отношение площади, занимаемой каналами, к общей площади вентилируемого слоя по горизонтальному сечению, равен 0,5.

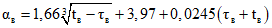

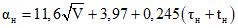

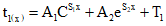

6.2.1. Теплотехнический расчет СУТ-1 (рис. 11, а, б, в, г) начинается с определения температуры, входящего в прослойку воздуха по формуле

, (4)

, (4)где tв и tн - расчетные температуры внутреннего и наружного воздуха;  ;

;  ; l - расстояние искомой точки от входа в приточное отверстие, м; h - высота приточного отверстия, м;

; l - расстояние искомой точки от входа в приточное отверстие, м; h - высота приточного отверстия, м;  приведенное сопротивление теплопередаче стыка; Rвст то же, от искомой точки до внутренней поверхности ограждения; W - расход воздуха, кг/м·ч; C - удельная теплоемкость.

приведенное сопротивление теплопередаче стыка; Rвст то же, от искомой точки до внутренней поверхности ограждения; W - расход воздуха, кг/м·ч; C - удельная теплоемкость.

;

;  ; l - расстояние искомой точки от входа в приточное отверстие, м; h - высота приточного отверстия, м;

; l - расстояние искомой точки от входа в приточное отверстие, м; h - высота приточного отверстия, м;

двойным (б, в) и многократным (г, д) движением воздуха:

а, б - попутным; в, г, д - встречным

Далее определяется температура воздуха, фильтрующегося по прослойке на расстоянии H от входа.

где  ,

,  .

.

,

,  .

.Значение приращения температуры воздуха в прослойке в смежных сечениях на участке высотой

где n - количество дискретных участков, или, выразив Kв и Kн через  ,

,  , Rтв и Rтн

, Rтв и Rтн

Количество тепла, проходящее за 1 ч через 1 м2 внутреннего слоя ограждения, равно

, (9)

, (9)где  - температура внутренней поверхности ограждения, °C;

- температура внутренней поверхности ограждения, °C;

Rтв - сопротивление теплопередаче внутреннего слоя, м2°C/Вт, равное

, (10)

, (10)где  и

и  - толщины слоев материалов внутреннего слоя, м;

- толщины слоев материалов внутреннего слоя, м;

. (11)

. (11)Количество тепла, проходящее за 1 ч через 1 м2 наружного слоя ограждения, равно

, (12)

, (12)где  - температура наружной поверхности ограждения, °C;

- температура наружной поверхности ограждения, °C;

Rтн - сопротивление теплопередаче наружного слоя, м2°C/Вт, равное

(13)

(13)где  и

и  - толщины слоев материалов наружного слоя, м;

- толщины слоев материалов наружного слоя, м;

Количество тепла, отдаваемого 1 м2 наружной поверхностью ограждения за 1 ч,

, (14)

, (14)ИС МЕГАНОРМ: примечание. Формула дана в соответствии с официальным текстом документа. |

, (15)

, (15) , (16)

, (16) . (17)

. (17)Алгоритм расчета теплопередачи через стеновые панели при фильтрации холодного воздуха представлены на рис. 12, где отражены все основные этапы расчета. Вычислительная программа составлена на языке "Фортран" и дана в Приложении.

Рис. 12. Алгоритм теплотехнического расчета

вентилируемой стеновой панели:

логической информации (см. также с. 36)

Задача решается методом итерации. Задаваясь в первом приближении значениями  ,

,  ,

,  и

и  , расчеты проводим до тех пор, пока разность по модулю между двумя ближайшими значениями не будет меньше или равна 0,01 °C. По известным значениям в данном сечении

, расчеты проводим до тех пор, пока разность по модулю между двумя ближайшими значениями не будет меньше или равна 0,01 °C. По известным значениям в данном сечении  ,

,  ,

,  ,

,  рассчитываем входящий и выходящий потоки и их разность. Далее, зная тепло, идущее на прогрев воздуха на данном участке высотой H, находим температуру прогрева воздуха в прослойке на этом участке

рассчитываем входящий и выходящий потоки и их разность. Далее, зная тепло, идущее на прогрев воздуха на данном участке высотой H, находим температуру прогрева воздуха в прослойке на этом участке  . Температура воздуха в прослойке в этом сечении определяется как

. Температура воздуха в прослойке в этом сечении определяется как  , а температуры

, а температуры  ,

,  ,

,  ,

,  в первом приближении задаем равными значениям в предыдущем сечении. Далее цикл повторяется.

в первом приближении задаем равными значениям в предыдущем сечении. Далее цикл повторяется.

,

,  ,

,  , расчеты проводим до тех пор, пока разность по модулю между двумя ближайшими значениями не будет меньше или равна 0,01 °C. По известным значениям в данном сечении

, расчеты проводим до тех пор, пока разность по модулю между двумя ближайшими значениями не будет меньше или равна 0,01 °C. По известным значениям в данном сечении  , а температуры

, а температуры 6.2.2. Температуры по длине вентилируемого рабочего слоя зависят от соотношения коэффициентов теплопередачи внутреннего Kв и наружного Kн слоев, скорости движения воздуха, вида вентилируемого рабочего слоя. При больших значениях Kн и Kв температура  может не только не повышаться по длине рабочего слоя, но и уменьшаться. Повышение

может не только не повышаться по длине рабочего слоя, но и уменьшаться. Повышение  тем больше, чем больше Kв и меньше Kн. Величина Kв назначается минимальной из условия невыпадения конденсата и санитарно-гигиенических требований.

тем больше, чем больше Kв и меньше Kн. Величина Kв назначается минимальной из условия невыпадения конденсата и санитарно-гигиенических требований.

6.2.3. Для определения условного термического сопротивления крупнопористого керамзитобетона и засыпок в воздушно-сухом состоянии при ветровом воздействии следует пользоваться формулами, приведенными в табл. 3.

Таблица 3

Характеристика материалов | Наименование материалов | ||||

керамзитобетон | керамзит | перлит | пеностекло гранулированное | ||

Объемная масса, кг/м3 | 450 | 600 | 450 | 250 | 250 |

|  |  |  |  | |

Примечание.  ; расход воздуха W, м/(м2ч);

; расход воздуха W, м/(м2ч);  - термическое сопротивление при

- термическое сопротивление при  .

.

; расход воздуха W, м/(м2ч);

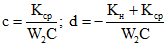

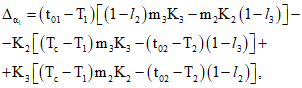

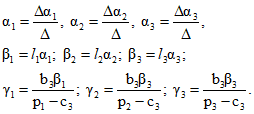

; расход воздуха W, м/(м2ч); Тепловой расчет СУТ-2 производится по схеме, приведенной на рис. 11, б, в. При однонаправленном (случай б) и встречном движении воздуха (случай в) в параллельных каналах применяются обозначения:

для однонаправленного движения:

;

; ;

; ;

;для встречного движения:

;

;Общее решение для случая "б", исходя из уравнения баланса тепла, сводится к следующему:

, (18)

, (18) , (19)

, (19) (20)

(20) , (21)

, (21)где

. (22)

. (22)Для частичного решения исходной системы при t1 = T1 t2 = T2, где

. 23)

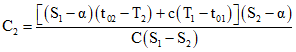

. 23)Для случая "в" t1(x) и t2(x) определяются по той же формуле, что и для случая "б", а C1 и C2 - по формулам:

, (24)

, (24) . (25)

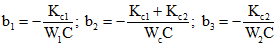

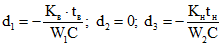

. (25)Обозначения для решения с фильтрацией СУТ-n (см. рис. 11, г):

;

; ;

; ;

; ;

;a1 + c3 + B2 = A1; a1c3 + a1b2 + b2c3 - a2b1 = B1;

a2b1c3 + a1b3c2 - a1b2c3 = c1. (26)

Если b3c2 - a2b1 или c3a1,

то p3 + A1p2 + B1p + c1 = 0 (27)

Если

, (28)

, (28)считаем:

если  , то при f < 0, (29)

, то при f < 0, (29)

, то при f < 0, (29)

, то при f < 0, (29)вычислим  , sign g - знак числа g |f| - число f без знака (абсолютное число f)

, sign g - знак числа g |f| - число f без знака (абсолютное число f)

, sign g - знак числа g |f| - число f без знака (абсолютное число f)

, sign g - знак числа g |f| - число f без знака (абсолютное число f) , (30)

, (30) (31)

(31)Если  и

и  . - решения нет в области действительных чисел

. - решения нет в области действительных чисел

. - решения нет в области действительных чисел

. - решения нет в области действительных чиселСчитаем:

(32)

(32) ,

, ,

, , (33)

, (33) (34)

(34) (35)

(35) (36)

(36) (37)

(37) (38)

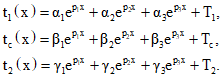

(38)Значения температур в прослойках на расстоянии X определяются по формулам:

(39)

(39)(Вариант - рис. 11, д)

(40)

(40) (41)

(41) (42)

(42) (43)

(43) (44)

(44) (45)

(45) (46)

(46) (47)

(47)ВЕНТИЛИРУЕМОЙ СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ

Обозначение исходных величин

L1, L2, L3, L4, L5 - коэффициенты теплопроводности материалов слоев стеновой панели;

D1, D2, D3, D4, D5 - толщины конструктивных слоев;

D21, D31, D41 - приращение толщин внутреннего утепляющего слоя, воздушной прослойки и наружного утепляющего слоя;

TB - температура воздуха в помещении;

T3 - температура воздуха, входящего в прослойку;

TH - температура наружного воздуха;

H - высота прослойки;

C - теплоемкость воздуха;

W - расход воздуха;

V - скорость наружного воздуха;

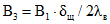

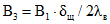

| A1 = A1 | B1 = B1 |

| A2 = A2 | B3 = B3 |

| A5 = A5 | Q1 = Q1 |

|  | Q5 = Q5 |

|  |  |

CQ1, CQ5 - сумма входящего и выходящего тепла;

CQ - сумма тепла, возвращаемого в помещение.

C PROGRAM STENA

REAL L1,L2,L3,L4,L5

TYPE*, 'ВВЕДИТЕ D1,D2,D3,D4,D5

ACCEPT*,D1,D2,D3,D4,D5

TYPE*, 'ВВЕДИТЕ D21,D31,D41'

ACCEPT*,D21,D31,D41

TYPE*, .'ВВЕДИТЕ L1,L2,L3,L4,L5'

ACCEPT*,L1,L2,L3,L4,L5

TYPE*, 'ВВЕДИТЕ TB,T3,TH'

ACCEPT*,TB,T3,TH

TYPE*, 'ВВЕДИТЕ H,C,W,U'

ACCEPT*,H,C,W,U

PRINT*, 'ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ'

PRINT*, '****************'

PRINT 20,D1,L1,TB,H

PRINT 21,D2,D21,L2,C

PRINT 22,D3,D31, L3,T3,W

PRINT 23,D4,D41,L4,U

PRINT 24,D5,L5,TH

35 FORMAT(6X,'Q1',9X,'Q5',9X,'Q')

34 FORMAT(6X,'CQ1',8X,'CQ5',8X,'CQ')

36 FORMAT(3(3X,F8,4))

20 FORMAT(5X,'D1=',F6.3,20H,'L1=',F6.3,5X,'TB=',

*F6.2,5X,'H=',F5.2)

21 FORMAT(5X,'D2=',F6.3,5X,'D21=',F6.3,5X,'L2=',

*F6.3,19X,'C=',F5.2)

22 FORMAT(5X,'D3=',F6.3,5X,'D31=',F6.3,5X,'L3=',

*F6.3,5X,'T3=',F6.2,5X,'W=',F6.2)

23 FORMAT(5X,'D4=',F6.3,5X,'D41=',F6.3,5X,'L4=',

*F6.3,19X,'U=',F5.2)

24 FORMAT(5X,'D5=',F6.3,20X,'L5=',F6.3,5X,'TH=',F6.2)

5 FORMAT(6X,'AB',7X,'T1',7X,'T2',7X,'T3',7X,'T4',7X,'T5',7X,

*AH ,7X,'D2',7X,'D3',7X,'D4',7X,'Q1',9X,'Q5',9X,'Q')

6 FORMAT(7X(3X,F6.2),3(3X,F6.3),3(3X,F8.4))

CQ1=0

CQ5=0

CQ=0

T1=TB-4

T2=T3+2

T5=TH+.2

PRINT*,

PRINT*, РЕЗУЛЬТАТЫ СЧЕТА

PRINT*, --------------

PRINT 5

DO 15 I=1,20

G=353/(273+T3)

A1=D1/L1+D2/L2

A2=202.5+51*L3/D3

A - 5=D4/L4+D5/L5

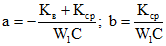

11 AB=3.97+.0245*(T1+TB)+1.66*(TB-T1)**(1./3.)

AH=3.97+.0245*(T5+TH)+11.6*SQRT(U)

B1=AB*(TB-T1)+AH*(T5-TH)

B3=B1*D3*.5/L3

T4=B3+T2-2*SQRT(B3*(T2-T3))

T21=(B3**2+25.5*B1+(A2-2*B3)*T4+4*B3*T3+2*T4**2 )

*/(A2+2*B3+2*T4)

T11=(T21+AB*TB*A1)/(1+AB*A1)

T51=(T4+AH*TH*A5)/(1+AH*A5)

IF(T51.LE.TH) T51=TH+.01

IF(AB8(T2-T21).LT.0.01.AND.ABS(T1-T11)

*.LT.0.01.AND.ABS(T5-T51).LT.0.01)

*GO TO 13

T1=.5*(T1+T1 1)

T2=.5*(T2+T21)

IF(T2.LE.T3) T2=T3+1

T5=.5*(T5+T51)

GO TO 11

13 Q1=.05*H*(T1-T2)/A1

Q5=.05*H*(T4-T5)/A5

Q=Q1-Q5

PRINT 6,AB,T11,T21,T3,T4,T51,AH,D2,D3,D4,Q1,Q5,Q

T31=Q/(W*C*G)

T3=T3+T31

D2=D2-D21

D4=D4+D41

D3=D3+D31

CQ1=CQ1+Q1

CQ5=CQ5+Q5

CQ=CQ+Q

15 CONTINUE

PRINT*,

PRINT 34

PRINT 36,CQ1,CQ5,CQ

STOP

END