СПРАВКА

Источник публикации

М.: Министерство связи СССР, 1978

Примечание к документу

Взамен "Инструкции по устройству временных вставок на кабельных линиях междугородной связи".

Название документа

"Инструкция по аварийно-восстановительным работам на междугородных кабельных линиях связи"

(утв. Минсвязи СССР 18.08.1977)

"Инструкция по аварийно-восстановительным работам на междугородных кабельных линиях связи"

(утв. Минсвязи СССР 18.08.1977)

Зам. Министра связи СССР

В.А.ШАМШИН

18 августа 1977 года

ИНСТРУКЦИЯ

ПО АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ

НА МЕЖДУГОРОДНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЯХ СВЯЗИ

Рассмотрены основные вопросы организации аварийно-восстановительных работ, технологии определения неисправного усилительного участка и места аварии. Даны организация временной и постоянной связи, служебной радио- и проводной связи, технология выполнения восстановительных работ, рекомендации по применению современных приборов, механизмов и инструментов.

Предназначена для инженерно-технических работников, обслуживающих междугородные кабельные линии связи.

Настоящая Инструкция разработана в соответствии с требованиями "Правил технической эксплуатации первичной междугородной сети связи системы Министерства связи СССР", часть III "Правила технической эксплуатации линейных сооружений кабельных линий связи".

В Инструкции учтен опыт эксплуатации междугородных кабельных линий Территориальными центрами управления междугородными связями и телевидением (ТЦУМС) и соответствующие разработки КОНИИС и ЦНИИС.

Инструкция разработана сотрудниками Киевского отделения ЦНИИС Михайличенко В.Я., Роем А.П., Альтшулером З.М., Кушниренко С.В., Сахаровой Т.М., Косенко А.И., Ходорковским Н.А.; ТЦУМС-7 - Ефименко А.И., при участии сотрудников: ГУМТС - Лускиновича Н.В., КОНИИС - Сидоренко Г.И., ТЦУМС-7 - Левицкого Л.И. Приложение 5 составлено сотрудниками ЦНИИС и НИИР.

С изданием настоящей Инструкции "Инструкция по устройству временных вставок на кабельных линиях междугородной связи" (М., "Связь", 1974) утрачивает силу.

Все замечания по Инструкции следует направлять в КОНИИС, 252110, Киев-110, Соломенская, 3.

Главное управление

линейно-кабельных

и радиолинейных сооружений связи

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок устранения аварий на кабельных линиях междугородной связи.

1.2. Аварийно-восстановительные работы на междугородных кабельных линиях связи организуются немедленно и в объемах, обеспечивающих восстановление действия связей в кратчайшие сроки, и проводятся беспрерывно до восстановления временной связи независимо от времени суток, условий и других факторов.

1.3. Аварии на междугородных кабельных линиях устраняются бригадами кабельных участков ТУСМ, ЭТУС. Численность работников в бригадах определяется действующими нормативами производственного штата.

1.4. В помощь бригаде кабельного участка, на котором произошла авария, одновременно направляется бригада ближайшего соседнего кабельного участка независимо от границ ТУСМ и ТЦУМС в составе старшего электромеханика ЛКС, одного-двух кабельщиков-спайщиков и трех-четырех электромонтеров, а также при необходимости - ремонтно-восстановительная бригада ТУСМ.

1.5. Кроме указанных бригад, в порядке оказания взаимной помощи в проведении восстановительных работ в КУ ТУСМ должны направляться работники кабельных участков ЭТУС и ТУРМ и, наоборот, работники КУ ТУСМ обязаны оказывать помощь работникам КУ ЭТУС и ТУРМ по договоренности между руководителями этих предприятий.

В случае больших объемов разрушений, вызванных стихийными явлениями (ударами молний, наводнениями, оползнями грунта, селевыми потоками) и другими причинами, должны привлекаться работники ОУП, СУС и воинские части, а также рабочая сила и транспорт в соответствии со статьей 15 Устава связи СССР, утвержденного Постановлением Совета Министров СССР от 27 мая 1971 г. N 316.

1.6. Непосредственное руководство работами при авариях осуществляет начальник кабельного участка. При задержке устранения аварии сверх установленного срока, а также при больших объемах разрушения или стихийных бедствиях на место аварии выезжает лично начальник или главный инженер ТУСМ, ТУРМ, ЭТУС, а также представитель ТЦУМС или ПТУС.

Оперативное руководство организацией замены неисправных трактов и аварийно-восстановительных работ осуществляют узловые пункты управления (УПУ).

1.7. В целях быстрейшего восстановления действия связей при ликвидации аварий, в первую очередь, должно быть обеспечено выполнение работ по организации связей путем устройства временных вставок гибким кабелем. При значительных объемах разрушений и неисправностей кабельных линий на речных переходах или других затопленных участках, а также при отсутствии возможности временной прокладки кабелей по обходным направлениям (через мосты, вантовые переходы и др.) в кратчайшие сроки на неисправных участках производится устройство радиорелейных вставок.

1.8. Для оперативного устранения аварий кабельные участки (ЛТЦ) должны иметь специально оборудованные автомашины или прицепы, укомплектованные необходимым инвентарем, инструментом, измерительными приборами, кабельными вставками и средствами механизации.

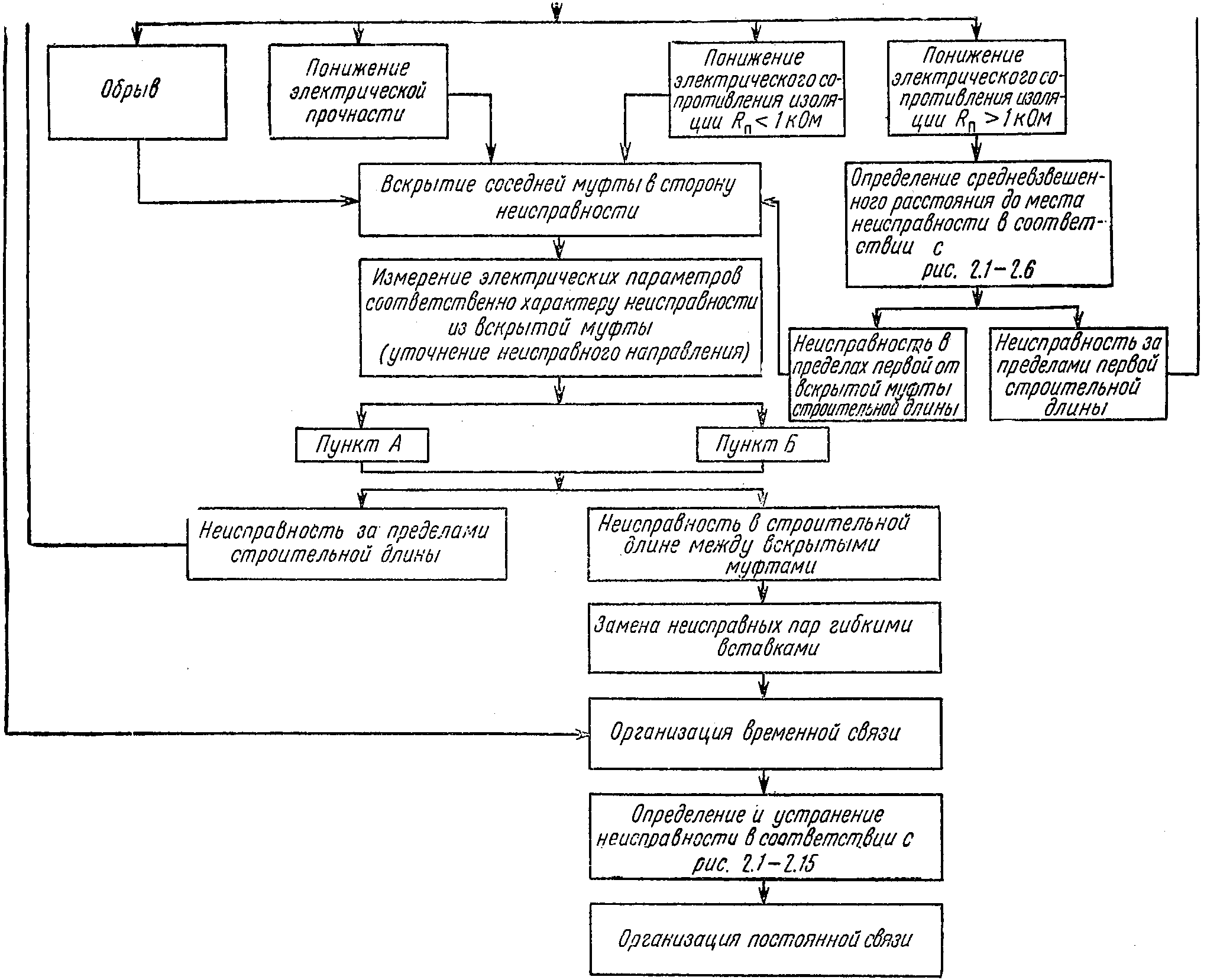

1.9. Последовательность и расчетные сроки восстановительных работ регламентируются технологической картой, которая разрабатывается в соответствии с алгоритмом устранения аварий (рис. 1.1) для каждой кабельной линии с учетом типа кабеля и условий прохождения трассы и утверждается руководством ТУСМ, ТУРМ, ЭТУС.

Продолжение рисунка

Продолжение рисунка

Продолжение рисунка

Рис. 1.1. Типовой алгоритм устранения аварии

на междугородной кабельной линии связи

При утверждении технологических карт необходимо исходить из того, что весь процесс устранения обычного (нестихийного) линейного отказа (аварии) с устройством временной вставки должен быть минимальным и не превышать 4 ч на линиях с коаксиальным кабелем и 5 ч на линиях с симметричным кабелем.

1.10. При нормировании времени выполнения отдельных операций при ликвидации аварий должны учитываться передовые методы труда, применение современных транспортных средств и механизмов, измерительных приборов и приспособлений.

При полном бездорожье на трассах кабельных магистралей должно предусматриваться использование железнодорожного и водного транспорта с остановкой в необходимых местах, а также вертолетов с устройством соответствующих посадочных площадок.

1.11. При составлении технологических карт на устранение аварий следует исходить из следующих расчетных сроков выполнения основных операций:

а) сбор бригады в рабочее время до 20 мин, внерабочее - до 40 мин;

б) скорость прибытия бригады к месту аварии в зависимости от состояния дорог:

40 - 60 км/ч по дорогам с твердым покрытием;

20 - 40 км/ч по грунтовым дорогам;

10 - 20 км/ч при отсутствии дорог.

Время проезда должно быть уточнено на местах путем замеров скорости с учетом соблюдения "Правил дорожного движения и обеспечения техники безопасности";

в) норма времени на разработку одного кубического метра грунта, чел.-ч [39]:

Группа грунта Вручную Отбойными молотками

1 1,35 -

2 1,95 -

3 2,75 -

4 3,65 -

То же, в мерзлых грунтах

1 7,6 4,1

2 14,08 6,56

3 18,48 7,28

Учитывая, что откопка одного котлована осуществляется несколькими рабочими, время откопки составит норма, деленная на количество рабочих;

г) скорость размотки гибкого кабеля для временных вставок 2 - 3 км/ч.

1.12. Аварийно-восстановительные работы на линии должны проводиться в соответствии с действующими правилами и руководствами по строительству, технической эксплуатации линейно-кабельных сооружений при строгом выполнении Правил техники безопасности и настоящей Инструкции.

1.13. При проведении аварийно-восстановительных работ в ночное время место работ должно быть освещено прожектором, рабочие места кабельщиков-спайщиков и измерителей должны освещаться переносными электролампами. Работники, производящие осмотр трассы в районе аварии, снабжаются переносными фонарями.

1.14. Работы по монтажу кабеля при устранении аварий, вызванных ударом молнии, разрешается производить только после прекращения грозы.

1.15. При длительном проведении аварийно-восстановительных работ необходимо организовать сменную работу членов бригад с обеспечением питания и отдыха работников соответствующих смен.

1.16. Все работники, участвующие в ликвидации аварии сверх установленного рабочего времени, при необходимости обеспечиваются бесплатным питанием до полного окончания восстановительных работ. С этой целью в комплектацию аварийного запаса при ЛТЦ, КУ должны входить наборы консервированных продуктов, кухонная утварь и т.п. по перечню, утвержденному ТУСМ (ТУРМ, ЭТУС). Закупка продуктов осуществляется заблаговременно за счет средств фонда социально-культурных мероприятий по согласованию с местным комитетом.

СБОР И ВЫЕЗД БРИГАД. ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ СВЯЗИ

1.17. Неисправный усилительный участок определяется дежурным техперсоналом ОУП (МТС) по сигналам телемеханики, контрольным частотам систем уплотнения, напряжению и току дистанционного питания и другим признакам в соответствии с технологическими картами (Приложение 1).

1.18. О результатах определения участка неисправности техперсонал ОУП (МТС) по установленной схеме оповещения ставит в известность УПУ, сообщает электромеханику НУП, начальнику кабельного участка (ЛТЦ), начальнику и главному инженеру ТУСМ (ТУРМ, ЭТУС), дает указание о подготовке к выезду на линию бригады с передвижной усилительной станцией, записывает в журнал сведения о начале аварии, когда и кому сообщено об этом.

После определения характера и участка аварии техперсонал ОУП (МТС) определяет количество неисправных систем передачи и производит замену неисправных трактов на резервные или обходные в соответствии с указаниями УПУ, включает динамик на ППС-1 и внимательно следит за сообщениями с трассы линии.

1.19. Получив указание дежурного техперсонала ОУП, бригада N 1 в составе электромеханика ЛКС и НУП или двух электромехаников НУП и одного-двух кабельщиков-спайщиков КУ немедленно выезжает на трассу неисправной кабельной линии.

Автомашина, предназначенная для обслуживания НУП, при выезде на аварию должна быть укомплектована: измерительным прибором ПКП-3 (ПКП-4, КМ-61С) и Р5-5 (Р5-9, Р5-10); рефлектограммой кабельной линии; комплектом коротких (10 - 15 м) гибких вставок с соединителями; радиостанцией; телефонным аппаратом.

1.20. Начальник КУ (ст. электромеханик), получив сообщение об аварии, не ожидая результата определения точного участка неисправности, немедленно приступает к сбору и подготовке бригады N 2 к выезду на трассу.

1.21. Сбор бригады N 2 производится по заранее разработанной схеме. В городах при необходимости заключаются договора с местными таксомоторными парками на аварийное выделение автомобилей-такси для сбора бригад в нерабочее время.

1.22. При выезде на аварию автомашина с бригадой КУ должна быть, укомплектована в соответствии с табелем (Приложение 10), а также фиксационной документацией трассы кабельной линии, электрическим паспортом <*> на кабельную линию, технологической картой на проведение аварийно-восстановительных работ.

--------------------------------

<*> К электрическому паспорту обязательно должна прилагаться рефлектограмма кабельной линии.

1.23. Перед выездом бригады N 2 начальник КУ уточняет район неисправности и сообщает дежурному персоналу ОУП (МТС) время выезда на трассу.

1.24. На участках, где не обеспечена подача встречного питания, вслед за бригадой КУ дежурным техперсоналом ОУП (МТС) на линию высылается бригада N 3 с ПУС.

1.25. Если участок неисправности определен по системе телемеханики до выезда, то бригада N 1 должна следовать без остановок до первого НУП, ограничивающего неисправный участок. По прибытии в НУП устанавливается связь с ОУП (КУ) по проводной или радиосвязи.

Если до выезда бригады участок неисправности не был определен, в пути должна постоянно поддерживаться радиосвязь. При отсутствии радиосредств связь с ОУП устанавливается с каждого четного НУП.

Принципы организации служебной связи во время аварийных работ изложены в гл. 4.

1.26. По прибытии на первый НУП участка, предполагаемого неисправным, бригада N 1, установив связь с ОУП (КУ), выполняет следующие операции:

снимает дистанционное питание со стороны неисправного участка;

уточняет правильность определения участка неисправности контрольными измерениями кабеля;

при расхождении данных телемеханики и контрольных измерений сообщает о результатах на ОУП, включает ДП и выезжает на следующий НУП.

1.27. При совпадении результатов контрольных измерений с данными телемеханики уточняется характер неисправности и при наличии обрыва или понижения изоляции до значения переходного сопротивления  место неисправности определяется импульсным методом (табл. 2.1, п. 23, табл. 2.2, п. 6).

место неисправности определяется импульсным методом (табл. 2.1, п. 23, табл. 2.2, п. 6).

место неисправности определяется импульсным методом (табл. 2.1, п. 23, табл. 2.2, п. 6).

место неисправности определяется импульсным методом (табл. 2.1, п. 23, табл. 2.2, п. 6).После подготовки шлейфа по ДП и передачи результатов измерений на ОУП один электромеханик выезжает с бригадой на следующий НУП. Второй электромеханик остается на первом НУП для поддержания связи и проведения измерений.

По пути следования бригады N 1 на следующий НУП в районе предполагаемой неисправности высаживается кабельщик-спайщик с соответствующим инструментом и производит тщательный осмотр трассы.

При обнаружении внешним осмотром места неисправности кабельщик-спайщик приступает к отрытию котлована, организации служебной связи с НУП и монтажу гибкой вставки.

1.28. По прибытии на НУП и организации служебной связи с предыдущим НУП производится:

переключение систем на работу по одному кабелю (для симметричных систем и при неисправности одного кабеля);

измерение электрических параметров неисправных пар;

анализ результатов измерений и разделение цепей на группы в зависимости от характера неисправности;

передача результатов измерений ОУП и бригаде N 2.

электрического сопротивления изоляции жил (проводников)

при  и отсутствии помех

и отсутствии помех

и отсутствии помех

и отсутствии помех

Рис. 2.2. Алгоритм определения расстояния до места понижения

электрического сопротивления изоляции жил (проводников)

при  и наличии помех

и наличии помех

и наличии помех

и наличии помех

Рис. 2.3. Алгоритм определения расстояния до места понижения

электрического сопротивления изоляции жил (проводников)

при  и отсутствии помех

и отсутствии помех

и отсутствии помех

и отсутствии помех

Рис. 2.4. Алгоритм определения расстояния до места понижения

электрического сопротивления изоляции жил (проводников)

при  и наличии помех

и наличии помех

и наличии помех

и наличии помех

Рис. 2.5. Алгоритм определения расстояния до места понижения

электрического сопротивления изоляции жил (проводников)

при  и отсутствии помех

и отсутствии помех

и отсутствии помех

и отсутствии помех

Рис. 2.6. Алгоритм определения расстояния до места понижения

электрического сопротивления изоляции жил (проводников)

при  и наличии помех

и наличии помех

и наличии помех

и наличии помех

Рис. 2.7. Алгоритм определения расстояния до места обрыва

всех жил (проводников) симметричных

и однокоаксиальных кабелей

Рис. 2.8. Алгоритм определения расстояния до места обрыва

при наличии исправных жил (проводников)

Рис. 2.9. Алгоритм определения расстояния до места

неоднородностей жил (проводников)

понижения электрической прочности изоляции жил (проводников)

1.29. Бригада N 2, получив результаты измерений, выезжает в район неисправности и производит осмотр трассы.

При обнаружении места аварии по внешним признакам бригада организует служебную связь с НУП и приступает к монтажу временной вставки.

1.30. При отсутствии внешних признаков откапываются котлованы на муфтах, ограничивающих предполагаемое место неисправности, и вскрывается ближайшая муфта.

После уточнения неисправного направления вскрывается вторая муфта.

Примечание. На кабельных линиях с симметричным кабелем, имеющих короткие строительные длины (200 - 400 м), вторая муфта вскрывается на расстоянии, равном примерно 800 м от первой.

1.31. После вскрытия обеих муфт организуется временная связь с помощью гибких кабелей (гл. 3) и уточняется место неисправности в соответствии с алгоритмами (см. рис. 2.12 - 2.15).

Продолжение рисунка

Рис. 2.11. Алгоритм определения расстояния до места

неисправности при ударах молнии

электрического сопротивления изоляции

Рис. 2.13. Алгоритм уточнения места обрыва

Рис. 2.14. Алгоритм уточнения места

сосредоточенной асимметрии

электрической прочности изоляции

1.32. Об окончании работ по организации временной связи начальник КУ сообщает дежурному УПУ.

1.33. При производстве аварийно-восстановительных работ кабель на неисправном участке обесточивается, а НУП, расположенные за ним, получают питание от ПУС (ППС) или за счет образования временной схемы дистанционного питания с соседнего ОУП.

1.34. Работы по монтажу постоянной вставки производятся по согласованию с УПУ в часы наименьшей нагрузки, но не позже 3 - 5 суток после организации временной связи.

Работы по устройству постоянной вставки выполняются в соответствии с рекомендациями, изложенными в гл. 5.

1.35. После окончания восстановительных работ начальник КУ докладывает об окончании восстановительных работ дежурному УПУ и начальнику ТУСМ и с разрешения последнего возвращается с линии.

2.1. В состав аварийных электрических измерений входят:

измерения по уточнению характера неисправности;

определение неисправной строительной длины;

измерения по уточнению места неисправности в строительной длине;

контрольные измерения параметров восстановленного кабеля.

2.2. Уточнение характера неисправности производится путем измерения электрических параметров кабеля с НУП. Объем и порядок электрических измерений зависит от информации, полученной от техперсонала ОУП (МТС). Полученные сведения о характере неисправности жил кабеля анализируются и используются для выбора метода определения расстояния до места аварии.

2.3. Выбор методов определения расстояния до места аварии (неисправной строительной длины) зависит от типа кабеля, имеющихся приборов, характера неисправностей, значения переходных сопротивлений, наличия или отсутствия помех в соответствии с алгоритмами (рис. 2.1 - 2.10) и табл. 2.1 - 2.5.

Примечание. В зависимости от конкретных условий (рис. 2.1 - 2.10) допускается применение методов, соответствующих не только заданному диапазону  и

и  , но и ближайшим значениям. При этом погрешность увеличивается.

, но и ближайшим значениям. При этом погрешность увеличивается.

Таблица 2.1

понижения электрического сопротивления изоляции жил

(проводников)

Наименование метода | Схема измерения | Расчетные формулы и погрешность измерения, % |

1 | 2 | 3 |

1. Метод моста с постоянным отношением плеч (метод Варлея) |  | 1. При   , ,где  . .При  ; ;l - длина неисправного участка, км. 2. При   , ,где  , , - отношение омических сопротивлений жил a и b. - отношение омических сопротивлений жил a и b. ПКП-3 КМ-61С ПКП-4 При  При  |

| 1. При  где  - коэффициент, определяемый по таблицам Инструкции по эксплуатации приборов при соответствующих значениях - коэффициент, определяемый по таблицам Инструкции по эксплуатации приборов при соответствующих значениях R - значение сопротивления постоянного плеча мостовой схемы, Ом; 2. При   , ,где  , , - отношение омических сопротивлений жил a и b. - отношение омических сопротивлений жил a и b.Если при измерениях мост не уравновешивается, то жилы a и b меняют местами, тогда  . . ПКП-3 КМ-61С ПКП-4 При  При  | |

| При  и и  1. Если при всех трех измерениях схема уравновешивается, то  . .2. Если при первом измерении схема уравновешивается, а при третьем для уравновешивания необходимо поменять жилы a и b местами, то  . .3. Если при первом и третьем измерениях для уравновешивания схемы необходимо жилы a и b поменять местами, то  , ,где Все три измерения должны производиться при одинаковом значении  . . ПКП-3 КМ-61С ПКП-4 При  При  | |

| При  1. Если при первом и втором измерениях схема уравновешивается, то  . .2. Если при первом измерении схема уравновешивается, а при втором измерении для уравновешивания необходимо поменять жилы a и b местами, то  . .3. Если при первом и втором измерениях для уравновешивания схемы необходимо жилы a и b поменять местами, то  , ,где  , , - коэффициенты, определяемые по таблицам Инструкции по эксплуатации приборов при соответствующих значениях - коэффициенты, определяемые по таблицам Инструкции по эксплуатации приборов при соответствующих значениях ПКП-3 КМ-61С ПКП-4 При  При  | |

5. Метод измерения с помощью дифференциальной схемы |  | 1. При   . .2. При   , ,где  ; ; - отношение омических сопротивлений жил a и b; - отношение омических сопротивлений жил a и b;l - длина неисправного участка, км. При  , если схема не уравновешивается, в цепь неисправной жилы включается дополнительный магазин сопротивлений Р-33. , если схема не уравновешивается, в цепь неисправной жилы включается дополнительный магазин сопротивлений Р-33. ПКП-4 При  |

| При  1. При подключении неисправной жилы b к клемме 2  . .2. При подключении неисправной жилы b к клемме 1  , ,тогда  , ,где ПКП-4 При  | |

7. Двусторонний метод моста с переменным отношением плеч |  | При  и и   , , ПКП-3 КМ-61С ПКП-4 При  При  |

| 1. При  2. При  , ,  , ,  , ,  , ,где  ; ;  , , - отношение омических сопротивлений жил; - отношение омических сопротивлений жил;R - значение сопротивления постоянного плеча мостовой схемы, Ом. ПКП-4 При  При  При  | |

9. Метод двух односторонних измерений мостом с постоянным отношением плеч (метод Графа) |  | При   , ,где  . .Устанавливается  (для прибора КМ-61С (для прибора КМ-61С  , для приборов типа ПКП - 990 Ом), , для приборов типа ПКП - 990 Ом),  . .Уравновешивание моста производится магазином ПКП-3 КМ-61С ПКП-4 При  При  |

10. Двусторонний метод моста с постоянным отношением плеч |  | 1. При   . .2. При    , ,где  ; ; - отношение омических сопротивлений жил a и b; - отношение омических сопротивлений жил a и b;При  в формулу для в формулу для  необходимо пользоваться паспортным значением необходимо пользоваться паспортным значением ПКП-3 КМ-61С ПКП-4 При  При  |

11. Двусторонний метод моста с переменным отношением плеч |  | 1. При   . .2. При    , ,где  , ,  - коэффициенты, определяемые по таблицам Инструкции по эксплуатации приборов при соответствующих значениях - коэффициенты, определяемые по таблицам Инструкции по эксплуатации приборов при соответствующих значениях ПКП-3 КМ-61С ПКП-4 При  При  |

12. Двусторонний метод трех измерений мостом с постоянным отношением плеч |  | При  и и   , ,Все три измерения должны производиться при одинаковом значении  . . ПКП-3 КМ-61С ПКП-4 При  |

13. Метод двух односторонних измерений при Х.Х и К.З мостом с переменным отношением плеч (метод Купфмюллера) |  | 1. При   . .2. При    , ,где  , , - коэффициенты, определяемые по таблицам Инструкции по эксплуатации приборов при соответствующих значениях - коэффициенты, определяемые по таблицам Инструкции по эксплуатации приборов при соответствующих значениях  , , , ,R - значение сопротивления постоянного плеча мостовой схемы, Ом. ПКП-3 КМ-61С ПКП-4 При  , , При  , ,   При  , , |

14. Двусторонний метод двух измерений мостом с переменным отношением плеч |  | При   , ,где ПКП-3 КМ-61С ПКП-4 При  При  |

15. Двусторонний метод измерений с помощью дифференциальной схемы |  | 1. При   . .2. При    , ,где  ; ; - отношение омических сопротивлений жил a и b; - отношение омических сопротивлений жил a и b;При  в формулу для в формулу для  необходимо пользоваться паспортным значением необходимо пользоваться паспортным значением ПКП-4 При  |

16. Двусторонний метод измерения с помощью дифференциально-компенсационной схемы |  | При   , ,где При  в формулу для в формулу для  необходимо пользоваться паспортным значением необходимо пользоваться паспортным значением ПКП-4 При  |

17. Двусторонний метод сдвоенного моста с переменным отношением плеч |  | При   , ,где ПКП-4 При  При  При  |

18. Метод двух односторонних измерений сопротивлений шлейфа неисправных жил (метод Блавье) |  | При   , ,где  - значение сопротивления неисправной цепи при замкнутых жилах в пункте Б, Ом; - значение сопротивления неисправной цепи при замкнутых жилах в пункте Б, Ом; - значение сопротивления неисправной цепи при разомкнутых жилах в пункте Б, Ом; - значение сопротивления неисправной цепи при разомкнутых жилах в пункте Б, Ом; ПКП-3 КМ-61С ПКП-4 При  |

19. Двусторонний метод измерения сопротивления неисправной цепи мостом переменного тока низкой частоты (10 Гц) |  | При   , ,где  - значение сопротивления неисправной цепи, измеренное в пункте А, Ом; - значение сопротивления неисправной цепи, измеренное в пункте А, Ом; - значение сопротивления неисправной цепи, измеренное в пункте Б, Ом; - значение сопротивления неисправной цепи, измеренное в пункте Б, Ом; ПКП-4 При  |

20. Способ двустороннего измерения тока компенсационным методом |  | При   , ,где К клеммам 1, 2 подключаются пары с большим сопротивлением изоляции между жилами. ПКП-4 При  |

21. Способ с использованием двух стабилизированных источников питания |  | 1. При   . .2. Если схема не уравновешивается в пункте А  , то в пункте Б необходимо включить дополнительное сопротивление , то в пункте Б необходимо включить дополнительное сопротивление  , тогда , тогда , ,где Индикатор из кабельного прибора ПКП-4 (ПКП-3, КМ-61С), источники стабилизированного напряжения (Б5-31 или другие) При  |

22. Способ двустороннего измерения тока компенсационным методом с использованием шести проводов |  | При   , ,где ПКП-4 При  |

| Расстояние до места неисправности определяется по показаниям регулятора калиброванной задержки Р5-1А, Р5-5, Р5-9, Р5-10 |

Таблица 2.2

Методы измерений для определения расстояния

до места обрыва жил (проводов)

Наименование метода | Схема измерения | Расчетные формулы и погрешность измерения, % |

1 | 2 | 3 |

Метод измерения емкости неисправной цепи | ||

1. Мостом переменного тока | ||

а) одностороннее измерение |  |  или или  , ,где l - длина участка, км. ПКП-4 При  |

б) двустороннее измерение |  |  , ,где l - длина участка, км. ПКП-4 При  |

2. Методом вольтметра-амперметра | ||

а) одностороннее измерение |  |  или или  , ,где l - длина участка, км. ПКП-4 При   в зависимости от значения |

б) двустороннее измерение |  |  , ,где l - длина участка, км. ПКП-4 При   в зависимости от значения |

3. Методом "заряда - разряда" | ||

а) одностороннее измерение |  |  или или  , ,где l - длина участка, км. ПКП-3 КМ-61С При    в зависимости от значения |

б) двустороннее измерение |  |  , ,где l - длина участка, км. ПКП-3 КМ-61С При    в зависимости от значения |

Метод измерения отношения емкостей исправных и неисправных жил (проводников) | ||

4. Мостом переменного тока или мостом постоянного тока при питании его пульсирующим током | ||

а) при  |  | где  - коэффициент, определяемый по таблицам Инструкции по эксплуатации приборов при соответствующих значениях - коэффициент, определяемый по таблицам Инструкции по эксплуатации приборов при соответствующих значениях переменного плеча мостовой схемы, Ом; R - значение сопротивления постоянного плеча мостовой схемы, Ом; l - длина участка, км. ПКП-3 ПКП-4 При  - -  - - При   |

б) при пониженной изоляции относительно земли на части оборванной жилы  |  |  , ,где R - значение сопротивления постоянного плеча мостовой схемы, Ом; l - длина участка, км;  . . ПКП-3 ПКП-4 При  |

в) при пониженной изоляции относительно земли на обеих частях оборванной жилы  |  | где  - коэффициент, определяемый по таблицам Инструкции по эксплуатации приборов при соответствующих значениях - коэффициент, определяемый по таблицам Инструкции по эксплуатации приборов при соответствующих значениях R - значение сопротивления постоянного плеча мостовой схемы, Ом; l - длина участка, км;  . . ПКП-3 ПКП-4 При  |

5. Мостом переменного тока или мостом постоянного тока при питании его пульсирующим током | ||

а) при обрыве внутреннего проводника и использовании исправной коаксиальной пары |  |  , ,Если мост не уравновешивается, то в пункте А внутренние проводники неисправной и исправной коаксиальных пар меняют местами. В этом случае  , ,где R - значение сопротивления постоянного плеча мостовой схемы, Ом; l - длина участка, км. ПКП-3 ПКП-4 При  - -  - - При   |

б) при обрыве внутреннего проводника коаксиальной пары и использовании вспомогательной жилы |  |  , ,где l - длина участка, км. ПКП-3 ПКП-4 При  - -  - - При   |

в) при обрыве внешнего проводника коаксиальной пары и использовании вспомогательной жилы |  |  . .Если мост не уравновешивается, то в пункте А оборванный внешний проводник коаксиальной пары и вспомогательную жилу следует поменять местами. В этом случае  , ,где R - значение сопротивления постоянного плеча мостовой схемы, Ом; l - длина участка, км. ПКП-3 ПКП-4 При  - -  - - При   |

г) при обрыве внешнего проводника коаксиальной пары |  |  , ,Если мост не уравновешивается, то в пункте А внутренний и оборванный внешний проводники коаксиальной пары следует поменять местами. В этом случае  , ,где R - значение сопротивления постоянного плеча мостовой схемы, Ом; l - длина участка, км. ПКП-3 ПКП-4 При  - -  - - При   |

| Расстояние до места неисправности определяется по показаниям регулятора калиброванной задержки Р5-1А, Р5-5, Р5-9, Р5-10 |

Таблица 2.3

Методы измерений для определения расстояния

до места сосредоточенной омической асимметрии

Наименование метода | Схема измерения | Расчетные формулы и погрешность измерения, % |

1 | 2 | 3 |

1. Метод короткого замыкания с использованием моста переменного тока,  |  |  , ,где l - длина участка, км. ПКП-4 |

2. Двусторонний метод короткого замыкания с использованием моста переменного тока,  |  |  , ,где l - длина участка, км. ПКП-4 |

3. Импульсный метод |  | Расстояние до места неисправности определяется по показаниям регулятора калиброванной задержки Р5-1А, Р5-5, Р5-9, Р5-10 |

Таблица 2.4

Метод измерения для определения расстояния до места

неоднородности волнового сопротивления коаксиальных пар

Наименование метода | Схема измерения | Погрешность измерения, % |

Импульсный метод |  | Расстояние до места неоднородности определяется по измеренному времени прохождения импульса с помощью графиков или таблиц, приведенных в Инструкции по эксплуатации приборов УИП-КС |

Таблица 2.5

понижения электрической прочности изоляции жил (проводников)

Наименование метода | Схема измерения | Расчетные формулы и погрешность измерения, % |

1 | 2 | 3 |

1. Метод измерения с помощью высоковольтного моста а) первое измерение б) второе измерение |  | 1. При  2. При  где  ; ;l - длина участка, км. ВКМ-1 ВВМ-72 |

2. Мостовой а) с помощью кабельных приборов |  | При  где  - коэффициент, определяемый по таблице Инструкции по эксплуатации прибора в зависимости от - коэффициент, определяемый по таблице Инструкции по эксплуатации прибора в зависимости от l - длина участка, км. ПКП-3 КМ-61С ПКП-4 |

б) с помощью прибора ПКП-4 |  | При  и и  . .1. Если при всех трех измерениях схема уравновешивается, то  . .2. Если при первом измерении схема уравновешивается, а при третьем измерении для уравновешивания необходимо поменять жилы a и b местами, то  . .3. Если при первом и третьем измерениях для уравновешивания схемы необходимо жилы a и b поменять местами, то  , ,где Все три измерения должны производиться при одинаковом значении  . .ПКП-4 |

2.4. С целью исключения грубых ошибок и уменьшения действия причин, влияющих на точность измерения, предлагается:

а) перед началом измерений все проводники на обоих концах временно (2 - 3 мин) соединить между собой и заземлить;

б) при аварийных измерениях избегать выбора проводников из различных пар или четверок;

в) измерения, как правило, производить различными методами поочередно с двух сторон;

г) при сопротивлении шлейфа  во всех методах, за исключением метода трех измерений, при расчете расстояния до места неисправности учитывать эквивалентную длину подводящих проводов;

во всех методах, за исключением метода трех измерений, при расчете расстояния до места неисправности учитывать эквивалентную длину подводящих проводов;

во всех методах, за исключением метода трех измерений, при расчете расстояния до места неисправности учитывать эквивалентную длину подводящих проводов;

во всех методах, за исключением метода трех измерений, при расчете расстояния до места неисправности учитывать эквивалентную длину подводящих проводов;д) при одновременном понижении электрической прочности и электрического сопротивления изоляции при  в первую очередь определять место понижения электрической прочности;

в первую очередь определять место понижения электрической прочности;

в первую очередь определять место понижения электрической прочности;

в первую очередь определять место понижения электрической прочности;е) результаты измерений усреднять.

2.5. Усредненные результаты измерений передаются бригаде N 2.

Руководитель бригады, используя результаты измерений и паспортные данные кабельной линии, принимает решение о вскрытии соответствующих муфт и организации временной связи.

2.6. Уточнение места неисправности в строительной длине может производиться в один или два этапа в соответствии с рис. 2.12 - 2.15 и табл. 2.6 - 2.8.

Таблица 2.6

электрического сопротивления изоляции

Наименование метода | Схема измерения | Абсолютная погрешность измерения, м | ||

1 | 2 | 3 | ||

1. Индуктивный |  | При  | КИ-4П 0,1 - 0,2 | ПИГ 0,1 - 0,2 |

2. <*> Метод использования вспомогательных проводов, проложенных по трассе | Индикатор кабельного прибора ПКП-3, КМ-61С, гальванометр М-195 | Индикатор кабельного прибора ПКП-4 | ||

При  | 1,0 | 1,0 | ||

При  | - | 1,0 | ||

а) при понижении электрического сопротивления изоляции жилы относительно земли; б) при понижении электрического сопротивления изоляции между жилами; в) при установлении служебной связи между измерителем и оператором |  | |||

--------------------------------

<*> В качестве источника напряжения может применяться анодная батарея или измерительное напряжение 100 В от кабельного прибора ПКП-4, которое снимается с клемм 5 - 6 при нажатии кнопки 6 пр, при этом индикатор подключается к клеммам 3 - 4.

Таблица 2.7

Метод уточнения места обрыва

Наименование метода | Схема измерения | Абсолютная погрешность измерения, м |

Индуктивный |  | КИ-4П ПИГ 0,1 - 0,2 0,1 - 0,2 |

Таблица 2.8

электрической прочности изоляции

Наименование метода | Схема измерения | Абсолютная погрешность измерения, см |

Индуктивный |  | ИП-64 ИМП-1 +/- 10,0 +/- 5,0 |

Для уменьшения погрешности измерений следует выполнять рекомендации п. 2.4.

2.7. Определение неисправного кабеля в пучке производится по максимуму сигнала при установке антенны непосредственно на кабеле. Генератор включается в исправную (условно исправную) пару неисправного кабеля.

В качестве заземления необходимо использовать металлическую оболочку кабеля.

2.8. Контрольные измерения проводятся на усилительном участке перед запайкой соединительных муфт с целью определения качества ремонтно-восстановительных работ.

2.9. Перед контрольными измерениями металлические оболочки (экраны) всех участков измеряемого кабеля (в том числе и вставки) должны быть электрически соединены между собой.

2.10. В состав контрольных измерений постоянным током входят:

проверка правильности соединения жил, отсутствия обрывов и сообщений;

измерения электрических параметров в следующей последовательности: разности электрических сопротивлений жил; электрического сопротивления шлейфа жил; электрического сопротивления изоляции между жилами и между каждой жилой и землей;

испытание изоляции жил напряжением.

2.11. Измерения переменным (включая импульсный) током производятся после измерений постоянным током и только в том случае, если параметры, измеренные постоянным током, соответствуют норме (ОСТ 45.1-76).

2.12. В состав контрольных измерений переменным током входят:

а) на линиях с симметричным кабелем:

измерения переходного затухания на ближнем конце (если вставка сделана на расстоянии до 2,5 - 3 км от усилительного пункта);

измерения защищенности на дальнем конце;

б) на линиях с коаксиальным кабелем:

измерения неоднородности волнового сопротивления коаксиальных пар со снятием рефлектограммы.

2.13. Результаты контрольных измерений оформляются протоколом по установленной форме.

2.14. Если при контрольных измерениях выявится хотя бы один параметр, не соответствующий норме, должны быть проведены работы по доведению параметров до нормы (ОСТ 45.1-76), после чего контрольные измерения должны быть произведены повторно.

2.15. После запайки соединительных муфт должно быть произведено испытание цепей напряжением.

2.16. Результаты измерений по определению места неисправности записываются в протокол (Приложение 2), обрабатываются и используются при анализе времени восстановления связи.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЙ

(метод Фишера)

схемы

отношением плеч (метод Графа)

отношением плеч

переменным отношением плеч (метод Купфмюллера)

отношением плеч

компенсационной схемы

плеч

неисправных жил (метод Блавье)

мостом переменного тока низкой частоты,

питания

использованием шести проводов

тока,

переменного тока,

3.1. Для организации временной связи при авариях на междугородных кабельных линиях связи в зависимости от конкретных условий следует:

устраивать временные вставки из гибких кабелей;

переводить часть систем в один кабель (на линиях с симметричным кабелем);

использовать обходные направления;

применять передвижные радиорелейные станции для обхода одного или нескольких усилительных участков систем К-1920;

переключать НУП на ПУС.

3.2. При авариях на междугородных кабельных линиях восстанавливаются ВЧ-системы в объеме не менее указанного в табл. 3.1 и 3.2.

Таблица 3.1

Минимальное количество восстанавливаемых ВЧ систем

при авариях на линиях с симметричным кабелем

Емкость кабеля | Количество восстанавливаемых систем при длине неисправного участка | ||||||||

в один кабель | в два кабеля | ||||||||

<= 15 м | одна строительная длина | две строительные длины | более двух строительных длин | однокабельная схема связи на одном усилительном участке | <= 15 м | одна строительная длина | две строительные длины | более двух строительных длин | |

1 x 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |

4 x 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 (4 <*>) | 2 |

7 x 4 | 14 | 8 | 4 | 4 | 7 | 14 | 4 | 2 (4 <*>) | 2 |

--------------------------------

Таблица 3.2

при авариях на линиях с коаксиальным кабелем

Марка кабеля | Тип коаксиальных пар | Количество коаксиальных пар | Система передачи | Количество систем передачи | Количество восстанавливаемых систем при длине неисправного участка | ||||

до 15 м | 300 м | 500 - 600 м | 1000 - 1200 м | более 1000 - 1200 м | |||||

КМ-8/6 | 2,6/9,4 | 8 | К-1920 | 4 | 2 | 2 | 1 <*> | 1 <**> | 1 или 2 по РРЛ |

1,2/4,6 | 6 | К-300 | 3 | 2 | 2 | 1 <*> | 1 <**> | 1 <***> | |

КМ-4 | 2,6/9,4 | 4 | К-1920 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 <*> | 1 или 2 по РРЛ |

МКТС-4 | 1,2/4,6 | 4 | К-300 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 <*> | 1 <***> |

--------------------------------

<*> При использовании кабеля для временной вставки соседнего КУ или ТУСМ восстанавливаются две системы.

Примечание. Во всех случаях восстанавливаются система телемеханики и две цепи служебной связи.

С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

3.3. Включение временных вставок в магистральный кабель производится в зависимости от условий:

непосредственно на месте обрыва кабеля, если место неисправности можно определить визуально;

на строительной длине после определения района неисправности с целью ускорения организации временной связи во всех случаях, когда нельзя определить место неисправности визуально и когда длина участка неисправности не превышает строительной длины;

на нескольких строительных длинах.

3.4. Если временная вставка включается непосредственно в месте обрыва кабеля, концы магистрального кабеля должны быть аккуратно разделены и подготовлены для ее включения.

3.5. Замена неисправной строительной длины производится из ограничивающих ее муфт включением гибких кабелей в освобожденные жилы исправных участков кабеля.

3.6. Кабели, рекомендуемые для устройства временных вставок в линии с симметричным кабелем, в служебные и сигнальные цепи линий с коаксиальным кабелем, приведены в табл. 3.3, а рекомендуемые для устройства временных вставок в коаксиальные пары междугородных коаксиальных кабелей - в табл. 3.4. Электрические и конструктивные характеристики этих кабелей приведены в Приложении 4.

Таблица 3.3

Кабели для временных вставок в линии с симметричными

кабелями, в служебные и сигнальные цепи линий

с коаксиальными кабелями

Марка кабеля или вид цепи | Длина временной вставки | Марка кабеля временной вставки | |

рекомендуется | допускается | ||

МКС, МКСА | До 15 м | П-296 ПВЧС-250 | КСПП 1 x 4 x 1,2 КСПП 1 x 4 x 0,9 ЗКП 1 x 4 x 1,2 |

До двух строительных длин | П-296 | КСПП 1 x 4 x 1,2 КСПП 1 x 4 x 0,9 ЗКП 1 x 4 x 1,2 | |

Более двух строительных длин | ЗКП 1 x 4 x 1,2 | - | |

Служебные и сигнальные цепи кабелей КМ-4, КМ-8/6, МКТС-4 | До 15 м | П-296, ПВЧС-250 | ЗКП 1 x 4 x 1,2 |

До усилительного участка l = 6 км | П-296, КСПП 1 x 4 x 0,9 КСПП 1 x 4 x 1,2 | ||

Таблица 3.4

пары междугородных коаксиальных кабельных линий

Марка кабеля | Тип коаксиальной пары | Длина временной вставки | Марка кабеля временной вставки |

КМ-4 КМ-8/6 | 2,6/9,4 | До 15 м | РК 75-4-12(16) РК 75-7-12(16) КГКС |

До 1200 м <*> | КГКС | ||

Более 1200 м <**> | РРЛ | ||

МКТС-4 КМ-8/6 | 1,2/4,6 | До 15 м | РК 75-4-12(16) РК 75-7-12(16) |

До усилительного участка | КГКС |

--------------------------------

<*> При длине временной вставки более 600 м необходимо включать дополнительный усилитель ПУС К-1920.

<**> При длине неисправного участка менее 3,8 км допускается устройство временной вставки из кабеля КГКС с включением ПУС.

3.7. При длине неисправного участка коаксиального кабеля более 1200 м рекомендуется организация временной связи при помощи передвижных радиорелейных станций. Рекомендации по включению радиорелейных линий в качестве вставок в кабельные магистрали системы К-1920 приведены в Приложении 5.

3.8. Перечни кабелей для временных вставок в междугородные линии (соответственно с симметричным и коаксиальным кабелями), находящиеся в КУ и ТУСМ, приведены в табл. 3.5 и 3.6.

Таблица 3.5

Кабели для временных вставок в междугородные

симметричные кабельные линии

Длина кабелей для временной вставки, м | Оснащение концов | Количество кабелей | Место нахождения | ||

А | Б | КУ | ТУСМ | ||

15 | - | - | 8 | 8 | В ремонтно-восстановительной машине |

15 | - | - | 8 | - | На складе КУ (аварийный запас) |

450 | Полумуфта П-296 | Полумуфта П-296 | 16 | 16 | На прицепе |

2 - 3 <*> | Полумуфта П-296 | - | 16 | 16 | -"- |

--------------------------------

Таблица 3.6

коаксиальные кабельные линии

Марка магистрального кабеля | Тип цепей | Длина кабелей для временной вставки, м | Оснащение концов | Количество кабелей | Место нахождения | ||||||

А | Б | КУ | ТУСМ | ||||||||

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||

| |||||||||||

КМ-8/6 | Коаксиальные пары | 15 | СКК-1 | СКК-1 | 4 | 4 | В ремонтно-восстановительной машине | ||||

4 | - | На складе КУ (аварийный запас) | |||||||||

СКК-2 | СКК-2 | 4 | 4 | В ремонтно-восстановительной машине | |||||||

4 | - | На складе КУ (аварийный запас) | |||||||||

320 | РКК <*> | РКК | 8 | 8 | На прицепе | ||||||

2 - 3 | РКК | СКК-1 | 8 | 8 | -"- | ||||||

2 - 3 | РКК | СКК-2 | 8 | 8 | -"- | ||||||

2 - 3 | РКК | СКК-3 | 4 | 4 | -"- | ||||||

2 - 3 | РКК | СКК-4 <*> | 2 | 2 | -"- | ||||||

Симметричные пары | 15 | - | - | 3 | 3 | В ремонтно-восстановительной машине | |||||

3 | - | На окладе КУ (аварийный запас) | |||||||||

320 | Полумуфта П-296 | Полумуфта П-296 | 3 | 3 | На прицепе | ||||||

Полумуфта П-296 | - | 6 | 6 | -"- | |||||||

КМ-4 | Коаксиальные пары | 15 | СКК-1 | СКК-1 | 4 | 4 | В ремонтно-восстановительной машине | ||||

4 | - | На складе КУ (аварийный запас) | |||||||||

320 | РКК | РКК | 8 | 8 | На прицепе | ||||||

2 - 3 | РКК | СКК-1 | 8 | 8 | -"- | ||||||

2 - 3 | РКК | СКК-3 | 4 | 4 | -"- | ||||||

Симметричные пары | 15 | - | - | 3 | 3 | В ремонтно-восстановительной машине | |||||

3 | - | На складе КУ (аварийный запас) | |||||||||

320 | Полумуфта П-296 | Полумуфта П-296 | 6 | 6 | На прицепе | ||||||

2 - 3 | Полумуфта П-296 | - | 6 | 6 | -"- | ||||||

МКТС-4 | Коаксиальные пары | 15 | СКК-2 | СКК-2 | 4 | 4 | В ремонтно-восстановительной машине | ||||

4 | - | На складе КУ (аварийный запас) | |||||||||

320 | РКК | РКК | 8 | 8 | На прицепе | ||||||

2 - 3 | РКК | СКК-2 | 8 | 8 | -"- | ||||||

2 - 3 15 | РКК - | СКК-4 <*> - | 4 | 4 | -"- | ||||||

3 | 3 | В ремонтно-восстановительной машине | |||||||||

3 | - | На складе КУ (аварийный запас) | |||||||||

Симметричные пары | 320 | Полумуфта П-296 | Полумуфта П-296 | 6 | 6 | На прицепе | |||||

2 - 3 | Полумуфта П-296 | - | 6 | 6 | -"- | ||||||

При наличии на КУ и ТУСМ линий с коаксиальным и симметричным кабелями вставки для симметричных цепей коаксиальных кабелей отдельно не предусматриваются.

3.9. Кабели, предназначенные для временных вставок на строительной длине, размещаются на легковесных барабанах, например, типа П-296. Масса барабана с кабелем не должна превышать 100 кг, чтобы его могли переносить два человека.

3.10. Концы кабелей, предназначенных для временных вставок, оснащаются соединительными устройствами.

Соединение однокоаксиальных кабелей временной вставки с коаксиальными парами магистрального кабеля производится при помощи соединителей СКК-1 (коаксиальные пары типа 2,6/9,4) и СКК-2 (коаксиальные пары типа 1,2/4,6). Подключение однокоаксиальных кабелей временной вставки непосредственно в НУП К-1920 производится при помощи соединителей СКК-3. Подключение одночетверочных кабелей временной вставки к четверкам или парам магистрального кабеля производится без соединителей. Соединение строительных длин временных вставок между собой производится при помощи соединительных муфт (разъемов): однокоаксиальных РКК-1 (в стадии разработки) или одночетверочных РКГС (П-296).

Подключение строительной длины к магистральному кабелю производится при помощи вспомогательного кабеля длиной 2 - 3 м. Вспомогательный кабель одним концом, оснащенным полумуфтой соответствующего герметизированного разъема, подключается к кабелю временной вставки, а вторым концом - к магистральному кабелю: коаксиальному при помощи соединителей СКК-1 или СКК-2, симметричному путем скрутки жил.

Сросток магистрального кабеля со вспомогательным обматывают полиэтиленовой пленкой с целью предупреждения попадания влаги под оболочку кабеля.

3.11. Кабели временных вставок прокладывают по земле, подвешивают на растущих вблизи деревьях или кустах, на опорах линий связи. При пересечении железной или шоссейной дороги эти кабели следует прокладывать в резервных каналах. При отсутствии резервного канала необходимо:

на пересечении железной дороги кабели прокладывать под рельсами вдоль шпал;

на пересечении шоссейных дорог устраивать воздушные переходы (расстояние от нижней точки подвешенного кабеля до полотна шоссейной дороги не должно быть менее 5,5 м);

на пересечении грунтовой дороги кабели прокладывать в канале, прорытом через дорогу на глубину 150 - 200 мм, и присыпать грунтом. В ночное время такие переходы должны освещаться и охраняться выделенным работником.

3.12. Перед прокладкой кабеля временной вставки при температуре ниже -30 °C во избежание изломов пластмассовой оболочки следует принимать меры хотя бы к частичному его отогреву (например, в кузове отапливаемой автомашины, в котловане, накрытом брезентом, и т.д.).

При сматывании кабеля после ликвидации аварии целесообразно сначала собрать его в бухты, избегая изгибов, а после частичного отогрева намотать на барабаны.

3.13. После каждого использования кабеля в качестве временной вставки кабель с соединительными устройствами должен быть очищен от грязи, намотан на барабан, доставлен к месту хранения и подвержен испытаниям на соответствие его параметров ТУ и ГОСТ.

Неисправные кабели и соединительные устройства должны быть отремонтированы или заменены в кратчайший срок.

3.14. Устройство временных вставок в кабели, проложенные в телефонной канализации, производится между колодцами, ограничивающими неисправный участок кабеля.

3.15. Временные вставки в коаксиальные кабели ВКПАШп, ВКПАШпт производятся кабелями той же марки между муфтами, ограничивающими неисправный участок кабельной линии. Кабель марки ВКПАШпт укрепляется на тех же опорах, где подвешен основной кабель.

ПРИ КРУПНЫХ РАЗРУШЕНИЯХ

3.16. Крупные разрушения междугородных кабельных линий связи являются, как правило, следствием стихийных явлений (гроза, паводки, сели, оползни и пр.), в результате которых могут произойти многократные обрывы или деформации кабеля на нескольких строительных длинах. Для крупных разрушений характерны:

сложность определения мест неисправности кабеля (возможность наличия нескольких очагов);

большой объем земляных работ;

количество кабеля для восстановления связи, превышающее запас КУ;

устройство временных вставок на больших длинах;

наличие в отдельных случаях препятствий в виде водных преград, селевых потоков и др.

3.17. Для организации временной связи при крупных разрушениях должны использоваться гибкие кабели соседних и ближайших КУ и ТУСМ.

3.18. При устройстве временных вставок кабель можно прокладывать по опорам существующих линий связи и радиофикации, деревьям, дну небольших рек и других водных преград.

3.19. Подвеска кабеля для временных вставок на опорах существующих линий должна быть согласована с владельцами этих линий.

3.20. Устройство временной связи при неисправности кабеля на речном переходе или залитой водой местности производится в соответствии с рекомендациями п. 3.22 - 3.32.

3.21. После устройства временных вставок при больших разрушениях должны быть произведены следующие измерения и корректировки.

На линиях с симметричным кабелем должна быть проверена защищенность между восстанавливаемыми цепями на участке ОУП - ОУП. Если защищенность между цепями ниже 57,8 дБ (6,65 Нп), ее необходимо поднять до этой величины путем концентрированного симметрирования на участке НУП - НУП либо методом компенсации на участке ОУП - ОУП, где установлены компенсирующие устройства.

При включении временных вставок из кабелей, рекомендуемых настоящей Инструкцией, отклонения рабочего затухания от номинального значения, как правило, компенсируются при помощи устройств АРУ на ближайших ОУП и ОП.

На линиях с коаксиальным кабелем, если при включении временной вставки в коаксиальную пару 2,6/9,4 не удается установить номинальный режим работы системы с помощью устройств АРУ, необходимо произвести измерение уровней на выходе ближайшего к неисправному усилительному участку ОУП по контрольным частотам. Если измеренные величины выходят за пределы  , то следует произвести регулировку уровней (

, то следует произвести регулировку уровней ( - номинальный уровень на выходе ОУП).

- номинальный уровень на выходе ОУП).

, то следует произвести регулировку уровней (

, то следует произвести регулировку уровней (При устройстве временной вставки в коаксиальную пару 1,2/4,6 из рекомендуемых кабелей длиной до усилительного участка отклонения затухания линий от номинального значения, как правило, могут быть скомпенсированы устройствами АРУ на ближайших ОУП и ОП.

ЧЕРЕЗ ВОДНЫЕ ПРЕГРАДЫ

3.22. Определение района и места неисправности кабеля при наличии на усилительном участке подводного перехода производится путем электрических измерений обычными методами. В случае, если переход резервирован, специфическим признаком неисправности кабеля на подводном переходе может быть выход из строя только четных (верхний створ) или только нечетных (нижний створ) четверок или коаксиальных пар.

3.23. При неисправности кабеля на подводном участке (в русле или затопленной пойме реки или водохранилище) для организации временной связи прежде всего необходимо вскрыть разветвительные либо ближайшие к урезу воды прямые муфты на обоих берегах реки.

3.24. При наличии исправного резервного створа переключить все жилы основного кабеля на этот створ.

3.25. При отсутствии исправного резервного створа проложить временную вставку из гибкого кабеля по мосту или дамбе (если есть возможность) или по дну реки.

3.26. При неисправности кабеля на вантовых переходах временная вставка подвешивается на существующих конструкциях.

3.27. Прокладка кабелей временной вставки по дну небольших рек или других водных преград может быть осуществлена с помощью плавающих транспортеров, лодок или плотов.

При прокладке по дну рек к кабелю должны быть подвешены грузы через каждые 5 - 7 м. В качестве грузов могут быть использованы камни.

В берегах кабель должен быть укреплен одним из способов, указанных на рис. 3.1.

Рис. 3.1. Способы крепления кабелей в берегах

при устройстве временных вставок: а) восьмеркой;

б) и в) в траншеях

Примечание. Колья вбивать при мягком грунте.

3.28. При расчете потребной длины кабеля временной вставки, прокладываемой по дну реки с плавсредств, следует учитывать, что в целях уменьшения возникающих растягивающих усилий при прокладке, размыве дна и т.д. кабель укладывается на дно реки или в подводную траншею со слабиной. Длина кабеля с учетом этого должна приниматься на 14% больше ширины водоема.

3.29. Производство работ по прокладке кабеля с плавсредств в пределах судового хода на судоходных и сплавных реках должно быть согласовано с организациями, регулирующими судоходство и сплав; подводная трасса в пределах судового хода должна быть ограждена бакенами, буями и т.п.

3.30. Для устройства временных переходов через небольшие водные преграды шириной до 50 - 100 м при невозможности использования плавсредств (большие скорости течения, сплав леса и т.п.) рекомендуется применение пистолета-линеметателя АЛ-1). При помощи линеметателя через реку перебрасывается направляющий линь, к которому крепится вспомогательный трос.

Трос, перетянутый через водную преграду, подвешивают на предварительно установленных на берегах реки опорах. Высота опор определяется расстоянием между ними и ожидаемой стрелой провеса троса с подвешенными к нему кабелями. Каждая опора должна быть укреплена подпорой или оттяжкой, а при расстоянии между опорами более 50 м - подпорой и оттяжкой. Рекомендуемые марки кабеля для переходов через небольшие водные преграды приведены в табл. 3.7.

Таблица 3.7

Рекомендации по устройству воздушных переходов

кабельных линий через небольшие преграды

Тип кабельной линии | Длина пролета временного воздушного перехода, м | Количество кабелей | Марка кабеля временной вставки | Дополнительное крепление опор |

Симметричная | 30 | 8 | П-296, КСПП 1 x 4 x 0,9 КСПП 1 x 4 x 1,2 ЗКП <*> 1 x 4 x 1,2 | Подпора или оттяжка |

50 | 6 | П-296, КСПП 1 x 4 x 0,9 КСПП 1 x 4 x 1,2 ЗКП <*> 1 x 4 x 1,2 | -"- | |

100 | 4 | П-296, КСПП 1 x 4 x 0,9 КСПП 1 x 4 x 1,2 | Подпора и оттяжка | |

Коаксиальная | 50 | 4 коаксиальных 3 симметричных | КГКС, П-296, ЗКП 1 x 4 x 1,2 <*> КСПП 1 x 4 x 0,9 КСПП 1 x 4 x 1,2 | Подпора или оттяжка |

100 | 2 коаксиальных 3 симметричных | КГКС, П-296 КСПП 1 x 4 x 0,9 КСПП 1 x 4 x 1,2 | Подпора и оттяжка |

--------------------------------

ИС МЕГАНОРМ: примечание. Взамен ГОСТ 3067-74 Постановлением Госстандарта СССР от 09.09.1988 N 3131 с 1 июля 1990 года введен в действие ГОСТ 3067-88. |

Примечание. При устройстве воздушных переходов используется несущий трос ГОСТ 3067-74 d = 7,6 мм,  .

.

.

.Для устройства временной вставки на участке трассы, залитой паводковыми водами, кабель в требуемом месте должен быть вымыт из грунта (например, при помощи мотопомпы, гидромонитора и др.) и поднят на сушу или плот для производства работ. Плот должен быть закреплен якорем. Соединения магистрального кабеля с временной вставкой и длин временной вставки между собой должны быть сделаны на плотах или на суше.

3.31. Включение кабелей временной вставки в основной кабель производится либо с помощью специальных соединительных устройств, либо путем скрутки жил.

3.32. При ширине речного перехода, превышающей строительную длину кабеля, и отсутствии резерва, а также при наличии водной преграды с быстрым течением шириной более 100 м временную связь следует организовать с помощью передвижных радиорелейных станций, включаемых между НУП, прилегающими к неисправному усилительному участку (см. Приложение 5).

3.33. Перевод систем на однокабельную работу осуществляется по согласованию с ТЦУ на НУП, непосредственно прилегающих к неисправному усилительному участку.

3.34. Перевод на однокабельную работу производится, как правило, на одном усилительном участке. При этом сохраняется 50% связей при пониженной защищенности между трактами передачи и приема в телефонных каналах, расположенных в верхнем спектре частот.

Допускается перевод на однокабельную работу нескольких усилительных участков с сохранением 30% связей. В этом случае телефонные каналы, работающие по 5ПГ направлений А - Б и Б - А и по 3ПГ и 4ПГ направления А - Б, работают по нормальной схеме. Телефонные каналы, работающие по 4ПГ и 4ПГ направления Б - А, организуются соответственно по 1ПГ и 2ПГ. Все коммутации осуществляются на стойках СКП.

3.35. Перевод на однокабельную работу систем К-60п и V-60E в кабелях емкостью 4 x 4 и 7 x 4 осуществляется при отключении дистанционного питания непосредственно на боксах НУП. При этом пары неисправного кабеля, по которым работали системы 1 - 4 (или системы 1 - 7 для кабеля емкостью 7 x 4) заменяются парами исправного кабеля, по которым работали системы 5 - 8 (или системы 8 - 14 для кабеля емкостью 7 x 4). Схемы перевода систем на однокабельную работу этих кабелей приведены на рис. 3.2.

Рис. 3.2. Схема перевода систем К-60п (V-60E)

в один кабель при неисправности: а) кабеля 1;

б) кабеля 2

3.36. При переводе на однокабельную работу систем К-60п-2М и К-60п-4 в кабеле емкостью 1 x 4 восстанавливается система, в которой исправна цепь дистанционного питания, т.е. при неисправном кабеле 2 восстанавливается система 1, а при неисправном кабеле 1 - система 2. Все коммутации осуществляются на станционной стороне вводных кассет без разрыва цепи дистанционного питания (рис. 3.3 и 3.4).

Рис. 3.3. Схема перевода систем К-60п-4 в один кабель

при неисправности кабеля 1

в один кабель при неисправности кабеля 2

3.37. При наличии устройств однокабельной работы (УОР) системы К-60п переводятся в однокабельный двухполосный режим. При переводе одно из направлений передачи сохраняется в диапазоне 12 - 252 кГц, а другое направление с использованием несущей 560 кГц переносится в диапазон 308 - 548 кГц.

3.38. При аварийно-восстановительных работах на кабеле неисправный участок должен быть обесточен. Для обеспечения работы связей дистанционное питание аппаратуры НУП, расположенных до места аварии, осуществляется от ОУП, а последующих НУП - от передвижной питающей станции (рис. 3.5).

Рис. 3.5. Схема организации дистанционного питания

НУП К-1920, расположенных за местом аварии

3.39. Для питания аппаратуры НУП К-1920, расположенных за местом аварии, применяются передвижные усилительные станции ПУС-5 (для секций дистанционного питания до 10 НУП) и ПУС-7 (для секций дистанционного питания до 15 НУП), используемые в режиме резервного питающего пункта (РПП). Передвижная усилительная станция обеспечивает дистанционное питание аппаратуры НУП двух систем.

3.40. Включение дистанционного питания от ПУС осуществляется без перерыва связи, а восстановление его нормальной схемы - с перерывом связи.

3.41. Функциональная схема включения ПУС на НУП, расположенном непосредственно за местом аварии, представлена на рис. 3.6. Кабельные цепи ремонтируемого усилительного участка заземляются с обеих сторон при помощи высоковольтных дужек на фильтрах питания СУ НУП.

Рис. 3.6. Функциональная схема включения ПУС в качестве

питающей станции на НУП12 А при неисправности коаксиальной

пары, уплотненной системой К-1920, между НУП11 А и НУП12 А

(цепи ВЧ из схемы исключены)

3.42. При невозможности подъезда к НУП, расположенному непосредственно за неисправным усилительным участком, ПУС включается со следующего НУП (рис. 3.7). В этом случае на фильтрах питания НУП, расположенного непосредственно за неисправным усилительным участком, платы с высоковольтными гнездами необходимо развернуть на 180°.

Рис. 3.7. Функциональная схема включения ПУС в качестве

питающей станции на НУП13 А при неисправности коаксиальной

пары, уплотненной системой К-1920, между НУП11 А и НУП12 А

(цепи ВЧ из схемы исключены)

3.43. Если затухание гибких вставок превышает допустимую величину или неисправен усилитель НУП, на время проведения аварийно-восстановительных работ ПУС включается как дополнительный дистанционно-питаемый НУП (рис. 3.8).

Рис. 3.8. Функциональная схема включения усилителя ПУС

между НУП11 А и НУП12 А в коаксиальные пары, уплотненные

системой К-1920 (цепи ДП из схемы исключены)

3.44. Все операции по подготовке, включению и свертыванию ПУС производят в соответствии с "Инструкцией по эксплуатации ПУС".

3.45. Для дистанционного питания аппаратуры НУП К-60п (V-60E), расположенных за неисправным усилительным участком, применяется передвижная питающая станция ППС К-60, оснащенная автономной электростанцией.

3.46. Включение дистанционного питания от ППС К-60 и восстановление нормальной его схемы осуществляются с перерывом связи.

3.47. Схема включения дистанционного питания из НУП, расположенного непосредственно за неисправным усилительным участком, по схеме "провод - земля" приведена на рис. 3.9.

Рис. 3.9. Функциональная схема дистанционного питания

одной цепи К-60п от ППС К-60, включенной на НУП2 по схеме

"провод - земля", при неисправности кабеля на участке

НУП1 - НУП2:

а) с использованием УВДП;

б) без использования УВДП

При невозможности подъезда к НУП, расположенному непосредственно за неисправным усилительным участком, цепь дистанционного питания на этом НУП заземляется на плате 3У ДП и ППС К-60 включается на последнем НУП секции ДП, при этом полярность напряжения дистанционного питания необходимо поменять.

Функциональная схема включения ППС К-60 по схеме "провод - провод" приведена на рис. 3.10. По этой схеме можно обеспечить дистанционным питанием не более трех НУП.

Рис. 3.10. Функциональная схема дистанционного питания

одной цепи К-60п от ППС К-60, включенной на НУП2

(схема "провод - провод") при неисправности кабеля

на участке НУП1 - НУП2

3.48. При обнаружении бригадой технадзора обрыва кабеля монтер связи вызывает с ближайшего НУП, расположенного в направлении питающего ОУП, дежурного электромеханика ОУП и докладывает об обрыве кабеля.

3.49. Получив от дежурного электромеханика ОУП (или начальника КУ) разрешение на производство работ по организации временной связи, монтер возвращается к месту обрыва кабеля.

3.50. Прежде чем приступить к организации временной связи, монтер должен убедиться при помощи индикатора высокого напряжения в том, что с кабеля снято дистанционное питание, и разрядить кабель на землю.

Эту работу следует производить в диэлектрических галошах, диэлектрических перчатках и защитных очках.

3.51. Для устройства временной вставки отрезают ножовкой поврежденную часть кабеля и подготавливают его конец для подключения временной вставки.

3.52. При наличии бронелент закрепляют их бандажом из медной или стальной (оцинкованной) проволоки.

Освободив сердечник кабеля от внешних покровов и поясной изоляции, разделяют его на элементы (четверки, пары) так, чтобы к ним был удобный доступ для подключения кабелей временной вставки, и надевают на них соответствующие кольца.

3.53. Очищают от изоляции концы жил симметричных четверок или пар.

3.54. Соединение симметричных четверок и пар с кабелем для временных вставок П-296 (ЗКП, КСПП) производится путем скрутки соответствующих жил.

3.55. Устройство временной вставки в коаксиальные пары производится при помощи кабелей КГКС, оснащенных соединителями.

3.56. Для работ по организации временной связи в машине бригады по технадзору должны находиться следующие инструменты, приспособления, материалы и инвентарь:

Галоши диэлектрические ...................................... 1 пара

Индикатор высокого напряжения ............................... 1 шт.

Кабель П-296, l = 15 м ...................................... 4 отрезка

Кабель КГКС, l = 15 м, оснащенный соединителями ............. -"-

Кусачки боковые ............................................. 1 шт.

Лопаты штыковые ............................................. 2 шт.

Ножовки по металлу .......................................... 1 шт.

Очки предохранительные ...................................... 1 шт.

Перчатки диэлектрические .................................... 1 пара

Штырь заземления ............................................ 1 шт.

3.57. После окончания работ по устройству временной вставки монтер вызывает по цепи служебной связи дежурного электромеханика питающего ОУП, который организует проверку временной связи и при нормальной работе каналов сдает их в эксплуатацию.

3.58. В местах включения временной вставки устанавливаются ограждающие знаки "Осторожно, высокое напряжение".

ПРИ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ

4.1. Служебная связь является необходимым элементом технологического процесса аварийно-восстановительных работ, а также служит для оперативного руководства ими и организуется немедленно по прибытии бригады на неисправный усилительный участок.

4.2. В процессе аварийно-восстановительных работ организуются временные каналы служебной связи между:

аварийно-восстановительной бригадой и КУ (ОУП, ОП);

аварийно-восстановительной бригадой и соседними НУП;

НУП, ограничивающими неисправный усилительный участок;

отдельными работниками по фронту аварийно-восстановительных работ.

4.3. В зависимости от технических возможностей КУ служебная связь может быть телефонной проводной, радиотелефонной и комбинированной и обеспечивается при помощи средств служебной связи, входящих в комплект оснащения ремонтно-восстановительной спецмашины, а также установленных стационарно на КУ (ОП, ОУП).

4.4. Каналы проводной служебной связи организуются при помощи переносных телефонных аппаратов, включаемых в цепи служебной связи либо в освобожденные физические цепи ремонтируемого кабеля после его вскрытия. При этом иногда возникает необходимость подключения к четырехпроводной цепи ПСС. Для подключения аппарата типа ТАМ-56 к четырехпроводной цепи ПСС в его схему необходимо внести изменения в соответствии с рис. 4.1.

Рис. 4.1. Схема ТАМ-56 с изменениями

для 4-проводного включения. П-тумблер;

телефона Т

телефона ТВ аппарате типа ТАИ-43 для этой же цели можно использовать гнезда дополнительного телефона.

4.5. Для обеспечения удобства пользования телефонной связью и повышения ее оперативности все переносные телефонные аппараты дополняются приставками для громкоговорящего приема. Подключение приставки к телефонному аппарату производится в соответствии с рис. 4.2.

Рис. 4.2. Схема входной цепи громкоговорящей телефонной

приставки "Сокол" с изменениями для подключения

к переносным телефонным аппаратам;  ,

,  - штеккеры,

- штеккеры,

подключаемые вместо катушки связи

4.6. Каналы служебной радиотелефонной связи организуются при помощи УКВ- или КВ-радиостанций, причем выбор того или иного типа зависит от наличия соответствующих радиостанций и от протяженности канала.

Примечание. КВ-радиостанции обладают многими недостатками, что делает неперспективным их применение для целей служебной подвижной радиосвязи в КУ, но поскольку в КУ имеется некоторое их количество, то их следует использовать при отсутствии УКВ-радиостанций достаточного радиуса действия. Наиболее же целесообразно использование имеющихся КВ-радиостанций для организации стационарных каналов связи между соседними ОУП, между ТУСМ и ОУП.

4.7. При наличии на КУ (ОП, ОУП) стационарной УКВ-радиостанции, работающей на высокоподнятую антенну, или КВ-радиостанции организуется радиоканал "аварийно-восстановительная бригада - КУ" с помощью мобильной УКВ- или КВ-радиостанции.

Если протяженность канала превышает радиус действия имеющихся радиостанций, может применяться ретрансляция через оператора промежуточной радиостанции, временно разворачиваемой в определенном месте на трассе кабельной линии, либо через стационарный автоматический ретранслятор (рис. 4.3).

Рис. 4.3. Схема организации радиосвязи

"КУ - аварийно-восстановительная бригада"

1 - стационарная центральная радиостанция;

2 - мобильная радиостанция; 3 - стационарная

или переносная радиостанция, используемая в качестве

ретранслятора

Применение ретрансляции дает возможность осуществлять непрерывную радиосвязь КУ с движущейся вдоль трассы кабеля бригадой.

4.8. Радиоканалы "аварийно-восстановительная бригада - НУП N" и "аварийно-восстановительная бригада - НУП N + 1" организуются при помощи УКВ-радиостанций, временно устанавливаемых на НУП, и мобильной УКВ-радиостанции, находящейся на автомашине (рис. 4.4).

1 - стационарная центральная радиостанция;

2 - мобильная радиостанция; 3 - переносная радиостанция;

I - при  ; II - при

; II - при  ;

;

; II - при

; II - при  ;

;X - место неисправности

4.9. Радиоканал "НУП N - НУП N + 1" организуется при помощи УКВ-радиостанций, временно размещаемых на НУП, причем в случае невозможности установления прямой радиосвязи "НУП N - НУП N + 1" можно осуществлять ретрансляцию через УКВ-радиостанцию, находящуюся на автомашине (см. рис. 4.4).

4.10. Радиосвязь между отдельными работниками по фронту аварийно-восстановительных работ (например, между работниками, находящимися в котлованах, значительно удаленных друг от друга) организуется при помощи переносных УКВ-радиостанций (рис. 4.5). При необходимости увеличения протяженности данного радиоканала возможна ретрансляция через радиостанцию, установленную на автомашине.

Рис. 4.5. Схема организации радиосвязи по фронту

аварийно-восстановительных работ

1 - носимая радиостанция; 2 - мобильная радиостанция

4.11. При невозможности организации прямого радиоканала "КУ (ОП, ОУП) - аварийно-восстановительная бригада" создается комбинированный радиопроводный канал, причем связь от аварийно-восстановительной бригады до ближайшего НУП осуществляется по радио, а далее до КУ по цепи служебной связи кабельной линии через оператора радиостанции, расположенной на НУП.

5.1. Работу по устройству постоянной вставки (земляные работы, прокладка кабеля и другие работы, не связанные с перерывом действия связи) следует начинать сразу после организации временной связи.

5.2. Постоянные вставки должны, как правило, выполняться из кабеля той же марки и емкости, что и основной магистральный кабель. При отсутствии требуемого кабеля разрешается его замена в соответствии с рекомендациями Приложения 10.

5.3. Для постоянных вставок используется кабель, находящийся в аварийном запасе на базах хранения КУ, ТУСМ или ТЦУМС. Доставка кабеля производится соответствующим по грузоподъемности транспортом.

5.4. Погрузка стандартных барабанов с кабелем на автомашину и разгрузка их должны осуществляться при помощи подъемника кабельных барабанов или автомобильного крана.

5.5. Размотка кабеля с барабанов может производиться при установке барабанов на козлы-домкраты бригадой из 5 - 10 человек в зависимости от длины разматываемого кабеля (один-два человека у барабана, остальные - вдоль кабеля из расчета один человек на 50 - 100 м).

5.6. Монтаж муфт должен производиться по действующим Инструкциям для соответствующих типов кабелей. Перечень действующих Инструкций приведен в списке литературы.

5.7. Устройство постоянных вставок производится с учетом особенностей условий прокладки.

5.8. Постоянные вставки в кабельной канализации производятся между смотровыми устройствами. Неисправный кабель изымается.

5.9. При устройстве постоянных вставок в подвесные кабели ВКПАШпт соединительные муфты устанавливаются на опорах симметрично относительно опоры.

Подвеска и монтаж кабеля производятся в соответствии с "Временными техническими указаниями по прокладке, подвеске, монтажу, электрическим измерениям и эксплуатации однокоаксиального кабеля типа ВКПА" (ЦНИИС, 1976).

5.10. Для устройства постоянных вставок на переходах через водные преграды кабель должен быть поднят либо на плавучие средства (лодки, плоты), либо на лед (в зимнее время).

Сращивание жил и запайку свинцовой муфты производят так же, как и на подземных кабелях. Сращивание брони из круглых проволок производят способом безмуфтового соединения.

Смонтированную на льду или на плавсредствах вставку опускают на дно водоема по наклонным стержням на стропах со свободным захватом.

5.11. Отрезок кабеля, предназначенный для устройства постоянной вставки, подвергается испытанию напряжением и производится измерение сопротивления изоляции жил. Результаты измерений должны соответствовать ГОСТ или ТУ на данный тип кабеля.

5.12. Монтаж постоянной вставки и переключение связей должны производиться только по разрешению диспетчера ТЦУ.

5.13. После монтажа постоянной вставки перед запайкой соединительных муфт должны быть произведены контрольные измерения кабельных цепей на усилительном участке в объеме, определяемом ОСТ 45.1-76.

5.14. После окончания монтажа постоянной вставки должно быть проверено качество монтажа муфт путем внешнего осмотра с помощью вогнутого зеркала и путем проверки герметичности муфты.

5.15. Для проверки герметичности в муфту нагнетают в течение 10 - 20 мин сухой воздух через предварительно впаянный вентиль или свинцовую трубку. После создания в муфте избыточного давления 0,08 - 0,1 МПа (0,8 - 1,0 кгс/см2) смачивают муфту и места запайки мыльным раствором. Отсутствие пузырьков указывает на исправность муфты и герметичность мест запайки.

После проверки герметичности муфт вентиль (или свинцовую трубку) выпаивают, а оставшееся в муфте отверстие тщательно запаивают.

5.16. Если результаты измерений и испытаний усилительного участка со смонтированной постоянной вставкой находятся в пределах нормы, системы связи могут быть сданы в постоянную эксплуатацию.

5.17. После окончания восстановительных работ начальник кабельного участка докладывает диспетчеру ТЦУ о готовности восстанавливаемого усилительного участка к сдаче в постоянную эксплуатацию.

5.18. Получив распоряжение от ТЦУ, техперсонал оконечной или переприемной станции производит проверку каналов и при соответствии их нормам сдает в постоянную эксплуатацию.

5.19. После монтажа постоянной вставки и заключительных измерений смонтированного усилительного участка котлованы и траншеи, выкопанные для устройства постоянной вставки, должны быть засыпаны.

В местах, подверженных пучению и размыву, грунт должен быть тщательно утрамбован.

В местах укладки муфт должны быть установлены замерные столбики или предупредительные знаки.

Если в процессе ремонтно-восстановительных работ была нарушена защита кабеля от коррозии (КИП, магниевые электроды) или от ударов молнии (грозозащитные тросы, заземления), она должна быть восстановлена одновременно с устройством постоянной вставки.

5.20. После окончания восстановительных работ отремонтированный кабель должен быть поставлен под избыточное газовое давление.

5.21. Смонтированные вставки и муфты, а также все другие изменения на кабеле и его трассе должны быть зафиксированы в технической документации.

6.1. Способы и средства выполнения земляных работ определяются в зависимости от плотности, связности, влажности и минералогического состава грунта, а также в зависимости от его состояния (талый или мерзлый).

6.2. Отрытие котлованов для вскрытия кабеля в талых грунтах выполняется в основном вручную, штыковыми и подборочными лопатами. В непесчаных грунтах естественной влажности рытье котлованов на глубину заложения кабеля (0,9 - 1,2 м) обычно производится без крепления вертикальных стенок.

6.3. В песчаных грунтах естественной влажности котлованы глубиной до 1 м могут разрабатываться с небольшими откосами стен (с крутизной откосов 1:0,25) без крепления стен.

6.4. При глубине свыше 1 м котлованы в песчаных грунтах естественной влажности должны разрабатываться с более пологими откосами (крутизна откосов 1:0,5) без крепления либо с вертикальными стенками, укрепленными распорками по всей высоте.

Крутизна откоса определяется отношением высоты откоса к его заложению (т.е. его проекции на горизонтальную плоскость).

6.5. Крепление стен котлована в грунтах естественной влажности выполняется досками толщиной 40 - 50 мм, устанавливаемыми горизонтальными рядами вплотную к стенке (рис. 6.1). Доски прижимаются к вертикальным стенкам котлована с помощью стоек и горизонтальных распорок. Для крепления котлованов могут быть использованы также заранее заготовленные инвентарные щиты (рис. 6.2).

Рис. 6.1. Крепление котлована в грунтах естественной

влажности

1 - доска; 2 - стойка; 3 - распорка