МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РФ

Российская Академия Наук

Государственный научно-исследовательский институт горной геомеханики и маркшейдерского дела - Межотраслевой научный центр ВНИМИ

ПРАВИЛА

ОХРАНЫ СООРУЖЕНИЙ И ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОТ ВРЕДНОГО ВЛИЯНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ

РАЗРАБОТОК НА УГОЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ

ПБ 07-269-98

Введены

в действие

с 1 октября 1998 г

УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Госгортехнадзора России от 16 марта 1998 г. № 13

СОГЛАСОВАНЫ с Министерством топлива и энергетики РФ

СОДЕРЖАНИЕ

Правила охраны сооружений и природных объектов от вредного влияния подземных горных разработок на угольных месторождениях разработаны ВНИМИ на основе результатов наблюдений, обобщения опыта ведения горных работ под зданиями, сооружениями и природными объектами, лабораторных и аналитических исследований процесса сдвижения горных пород и земной поверхности, определения водонепроницаемости толщи пород при выемке свит пластов.

В Правилах в значительной мере расширены разделы по условиям выемки угля под охраняемыми объектами в свитах пластов, при нарушенном и сложном залегании пород, по безопасному ведению горных работ в свитах пластов под сооружениями и водными объектами.

Разработаны методы построения целиков в условиях нарушенной и ненарушенной толщи пород, обоснованы методы определения допустимых и предельных показателей деформаций для большого круга гражданских и промышленных объектов. В Приложениях приводится рекомендуемая методика расчета сдвижений и деформаций поверхности под влиянием подземных разработок, горные меры защиты объектов на различных стадиях проектирования горных работ.

Правила предназначены для использования горными предприятиями, проектными и научно-исследовательскими организациями угольной промышленности взамен действующих Правил охраны сооружений и природных объектов, утвержденных в 1979 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила регламентируют условия выемки угля под застроенными территориями и природными объектами с целью охраны зданий, сооружений, коммуникаций, водных объектов, лесонасаждений, сельскохозяйственных угодий и т. д. от влияния подземных горных разработок.

При проектировании перечисленных объектов на подрабатываемых территориях следует руководствоваться "Положением о порядке выдачи разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых", СНиП 2.01.09-91 "Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах" и другими строительными нормами и правилами.

1.2. При выемке угля под водными объектами горные выработки подлежат охране от прорывов воды и увеличения ее притока в количестве, приводящем к нарушению нормальной эксплуатации шахты или представляющем опасность для работающих в ней людей.

1.3. Параметры процесса сдвижения, необходимые для определения границ зоны опасного влияния подземных разработок, расчета сдвижений и деформаций, являющихся исходными данными для назначения мер охраны, приведены в разделах 2 и 7 настоящих Правил и в Прил. 1. При этом учитываются геологические и горно-технические условия, рельеф подрабатываемого участка, уровень грунтовых вод и гидрогеологические условия.

Отдельные параметры процесса сдвижения по мере накопления данных наблюдений в бассейне (на месторождении) могут приниматься отличающимися от приведенных в настоящих Правилах по заключению специализированной организации после согласования с органами Госгортехнадзора России.

1.4. Условия отработки угольных пластов под зданиями и сооружениями без мер защиты и условия назначения мер защиты для них определяются по разделам 3 и 4 настоящих Правил:

для гражданских зданий - сравнением расчетных показателей деформаций земной поверхности с допустимыми и предельными показателями;

для промышленных зданий, инженерных сооружений и коммуникаций - сравнением расчетных показателей деформаций земной поверхности с допустимыми и предельными показателями деформаций.

Условия отработки пластов под зданиями и сооружениями, построенными с конструктивными мерами защиты, определяются горно-геологическим обоснованием к их проектам.

1.5. Условия подработки наклонных шахтных стволов и водных объектов устанавливаются согласно рекомендациям разделов 6 и 8 Правил по безопасной глубине разработок.

1.6. Меры охраны эксплуатируемых зданий и сооружений на подрабатываемых территориях направлены на уменьшение величин деформаций земной поверхности и восприятие дополнительных от подработок нагрузок конструкциями зданий и сооружений. Меры охраны подразделяются на горные и конструктивные. Рекомендуемые меры охраны приведены в Приложениях 2, 3.

1.7. Горные и конструктивные меры охраны подрабатываемых эксплуатируемых объектов разрабатываются шахтами, акционерными обществами, проектными организациями и специализированными предприятиями, имеющими лицензию на выполнение таких работ.

Проекты мер охраны должны включать мероприятия по рекультивации земной поверхности после подработки.

1.8. Горное предприятие может производить выемку угля под всеми сооружениями с конструктивными мерами охраны, выполненными перед подработкой, если горно-геологические условия, принятые при проектировании мер охраны, не изменились, приведенные в них деформации земной поверхности больше или равны ожидаемым, а реализованные меры защиты объектов соответствуют принятым в горно-геологическом обосновании. При неблагоприятном изменении горно-геологических условий (увеличение числа разрабатываемых лав или пластов, обнаружение ранее неизвестных нарушений и т. д.), а также, если выполненные конструктивные меры защиты не соответствуют принятым в горно-геологическом обосновании, подработка сооружений допускается по проекту, в котором следует предусмотреть дополнительные горные или конструктивные меры защиты.

1.9. Согласование и утверждение мер охраны производится в соответствии с требованиями "Инструкции о порядке утверждения мер охраны зданий, сооружений и природных объектов от вредного влияния горных разработок", утвержденной 23.03.96 г., "Инструкции о порядке согласования подработки железных дорог на угольных и сланцевых месторождениях России", утвержденной 18.02.94 г., ГОСТ 17.5.3.04-86 (СТ СЭВ 5302-85) "Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель".

При разработке мер охраны должны учитываться положения действующих законодательств Российской Федерации: "Закон РФ о недрах" (принят 21.02.92 г., ред. 03.03.92 г.), "Водный кодекс РФ" (принят 18.10.95 г.), "Основы лесного законодательства РФ" (приняты 06.03.93 г.).

1.10. Руководство горным предприятием не менее чем за 6 месяцев до начала очистных работ в районе влияния на охраняемый объект, обязано известить об этом организацию, ответственную за сохранность и эксплуатацию объекта, а также местные органы комитетов охраны природы и земельных ресурсов. К уведомлению должен прилагаться акт, подтверждающий соответствие фактических горно-геологических условий принятым при проектировании.

1.11. Подрабатываемые здания, сооружения и другие объекты до начала и после окончания влияния на них горных работ, а при необходимости и в процессе подработки обследуются комиссией в составе представителей шахты, подрабатывающей охраняемый объект, и организации, эксплуатирующей его. В комиссию могут быть включены представители проектных организаций, разработавших проект мер охраны и проект сооружения в целом, а также организаций, ведущих ремонт и внедрение мер защиты. Комиссией перед подработкой составляется акт, в котором устанавливаются конструктивные особенности сооружения, отступления от проектов строительства и выполнения мер защиты; имеющиеся деформации и повреждения несущих и ограждающих конструкций; определяется износ и состояние сооружения.

В последующих актах указываются, в основном, деформации сооружения от подработки и степень их влияния на его эксплуатационную способность, а при необходимости вносятся предложения по корректировке мер охраны объекта.

1.12. Приложения к настоящим Правилам, содержащие возможные технические решения или методики расчетов, являются рекомендательной частью Правил и могут быть дополнены или заменены на основании заключения специализированной организации (ВНИМИ и др.) и по согласованию с органами Госгортехнадзора.

1.13. С целью контроля за состоянием подрабатываемых охраняемых объектов и накопления данных по опыту их подработки, необходимых для дальнейшего уточнения рекомендаций, определения эффективности выбранных мер охраны, организуются наблюдения за сдвижением земной поверхности и горных пород (как визуальные, так и инструментальные), за состоянием охраняемых объектов, за режимами напоров в водоносных горизонтах, за водопроявлениями в горных выработках и др.

Организация и проведение наблюдений и обследований выполняются в соответствии с действующими нормативно-методическими документами: "Инструкцией по наблюдениям за сдвижением горных пород, земной поверхности и подрабатываемыми сооружениями на угольных и сланцевых месторождениях", утвержденной 30.12.87 г., "Указаниями по оценке гидрогеологических условий шахтных полей и прогнозу водопритоков в горные выработки" (Л.: ВНИМИ, 1987), "Рекомендациями по методике прогноза условий подтопления территорий при отработке угольных месторождений" (СПб.: ВНИМИ, 1993) и др.

1.14. Проекты мер охраны или другие технические решения для городов, поселков, заводов и других ответственных охраняемых объектов, определяемых комиссией (п. 1.11), выполненные в соответствии с настоящими Правилами, до представления в органы Госгортехнадзора должны пройти обязательную экспертизу в специализированных организациях, имеющих лицензии.

1.15. Предохранительные целики, утвержденные на основе ранее изданных "Правил охраны сооружений и природных объектов от вредного влияния подземных горных разработок на угольных месторождениях" (1981 г.), пересмотру не подлежат.

1.16. Отступление от норм настоящих Правил допускается по согласованию с органами Госгортехнадзора на основании заключения специализированной организации.

1.17. "Правила охраны сооружений и природных объектов от вредного влияния подземных горных разработок на угольных месторождениях" согласованы с Комитетом Роскомнедра, Министерством путей сообщения РФ, Роскомвод, Рослесхозом, Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству РФ.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ЗОН ВЛИЯНИЯ

ПОДЗЕМНЫХ РАЗРАБОТОК

И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОЦЕССА СДВИЖЕНИЯ

2.1. Разработка угольных пластов приводит к изменению напряженного состояния горных пород и их сдвижению, проявляющемуся в образовании зоны сдвижения в массиве и на земной поверхности. Зона сдвижения на поверхности от влияния отдельной очистной выработки называется мульдой сдвижения.

Отдельные точки в мульде сдвижения сдвигаются в рассматриваемый момент времени на разные величины, в результате чего возникают вертикальные (наклоны, кривизна, скручивание) и горизонтальные (растяжения, сжатия, сдвиги) деформации, а также провалы и сосредоточенные деформации - трещины и уступы в вертикальной и сдвиги в горизонтальной плоскостях.

Сдвижения и деформации горных пород и земной поверхности могут вызвать повреждения в объектах, увеличение водо- и газопроницаемости пород над выработанным пространством, изменение гидрогеологического режима поверхностных и грунтовых вод, активизацию оползневых процессов.

Размеры зоны влияния подземных разработок, величины и характер деформаций, скорости роста деформаций и продолжительность процесса сдвижения горных пород и земной поверхности зависят от следующих основных факторов:

а) мощности, угла падения и глубины разрабатываемых пластов;

б) размеров очистных выработок, последовательности прохождения и взаимного положения границ очистных выработок в одном пласте и свите пластов;

в) структурных особенностей массива горных пород (строения вмещающих пород, наличия разрывных и пликативных нарушений, изменчивости залегания пород и физико-механических свойств пород;

г) способа управления горным давлением;

д) скорости подвигания забоя и скорости развития работ вкрест простирания.

2.2. При определении границ зоны влияния подземных разработок по данным наблюдений приняты следующие значения деформаций земной поверхности при расстояниях между реперами 15-20 м:

наклоны i = 0,5×10-3, растяжение e = 0,5×10-3.

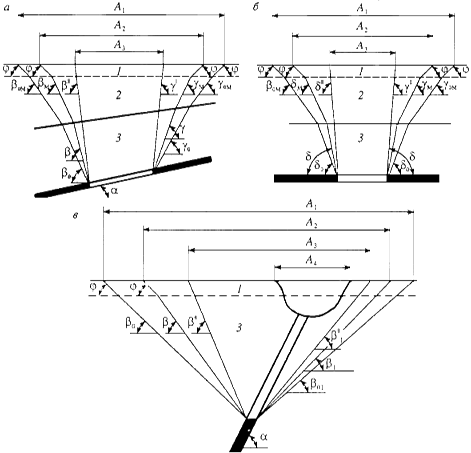

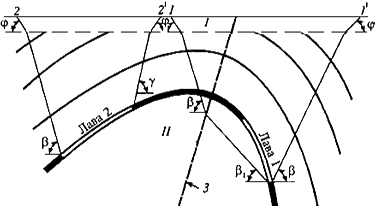

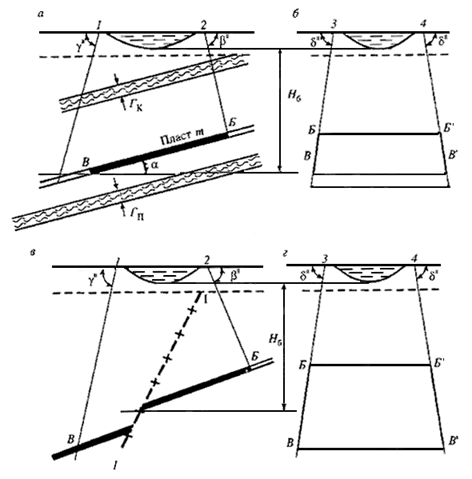

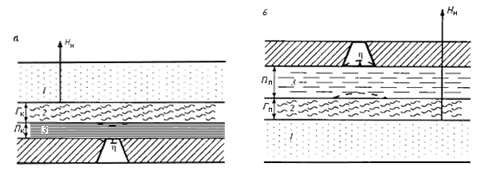

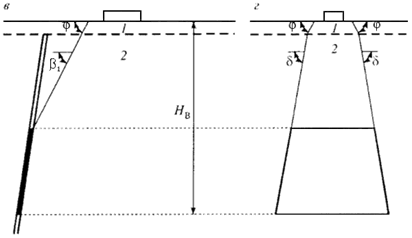

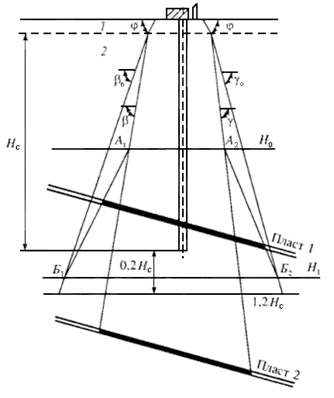

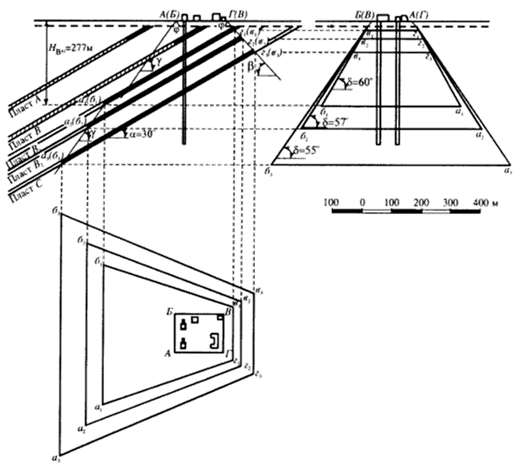

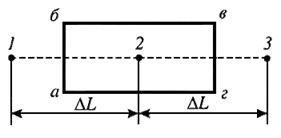

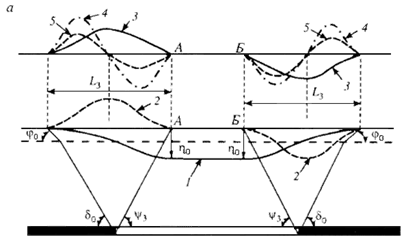

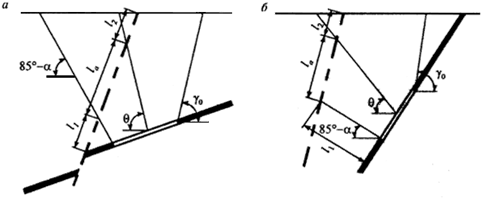

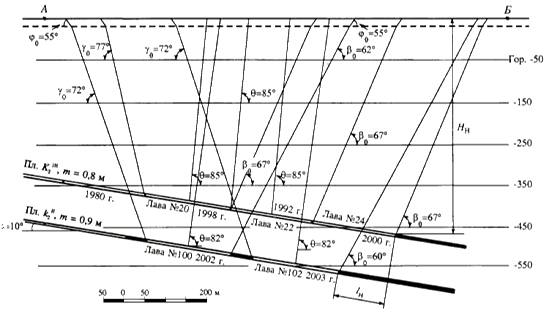

Границы зоны влияния подземных разработок определяются по граничным углам. Граничными углами называются внешние относительно выработанного пространства углы, образованные на вертикальных разрезах по главным сечениям мульды сдвижения горизонтальными линиями и линиями, последовательно проведенными в коренных породах, мезозойских отложениях и наносах, соединяющими границу очистной выработки с границей зоны влияния подземных разработок на земной поверхности (рис. 2.1).

Различают граничные углы:

а) в наносах (четвертичные и третичные горизонтально залегающие породы, не вмещающие разрабатываемые пласты) j0, которые принимаются одинаковыми во всех направлениях и учитываются при мощности наносов более 5 м;

б) в мезозойских отложениях на месторождениях палеозойского возраста - d0м; b0м; g0м;

в) в коренных породах, к которым относятся породы того же возраста, что и разрабатываемые угольные пласты - d0, b0, g0, b01; углами d0 и d0м определяются границы зоны влияния подземных разработок по простиранию пласта; углами b0; b0м; g0 и g0м - вкрест простирания пласта соответственно со стороны падения и восстания; углами b01 определяется граница зоны влияния в лежачем боку пласта при углах падения a больше предельных значений aп.

Различают граничные углы при выемке одиночных пластов и свит. При выемке свит пластов в зависимости от взаимного расположения границ выработок в разных пластах граничные углы могут быть как меньше, так и больше их значений от влияния отдельной выработки в одном пласте.

Величины граничных углов и предельные значения углов aп принимаются в соответствии с разд. 7.

2.3. В пределах зоны влияния подземных разработок выделяют зону опасного влияния. Для определения границ зоны опасного влияния приняты следующие значения деформаций земной поверхности: наклон i = 4×10-3; кривизна К = 0,2×10-3 1/м; растяжение e = 2×10-3 (при среднем интервале 15-20 м).

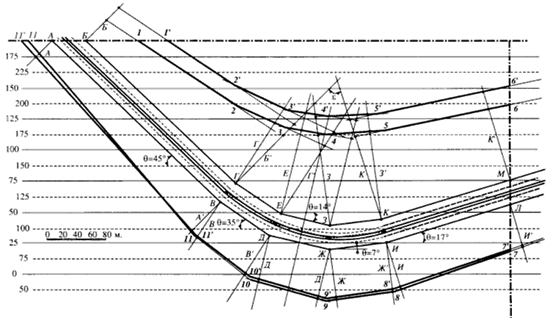

Рис. 2.1. Зоны влияния отдельной очистной выработки на вертикальных разрезах:

а - вкрест простирания при угле падения пласта до aп; б - по простиранию пласта; в - вкрест простирания при угле падения более aп; 1 - наносы; 2 - мезозойские отложения; 3 - коренные породы; А1 - зона влияния очистной выработки; А2 - зона опасного влияния; А3 - зона трещин; А4 - зона провалов

Границы зоны опасного влияния определяются углами сдвижения. Углами сдвижения называются внешние относительно выработанного пространства углы, образованные на вертикальных разрезах по главным сечениям мульды сдвижения при полной подработке горизонтальными линиями и линиями, последовательно проведенными в коренных породах, мезозойских отложениях и наносах, соединяющими границу выработки с границей зоны опасного влияния на земной поверхности.

Различают углы сдвижения (см. рис. 2.1):

а) в наносах - j (принимаются одинаковыми во всех направлениях при мощности наносов 5 м и более, при меньшей мощности углы сдвижения принимаются такими же, как и в подстилающих породах);

б) в мезозойских отложениях - dм, bм, gм;

в) в коренных породах - d, b, g, b1.

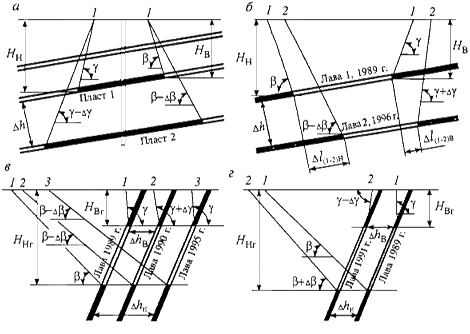

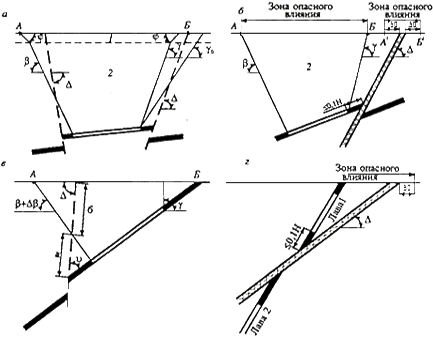

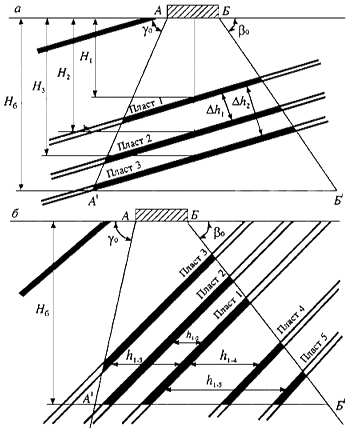

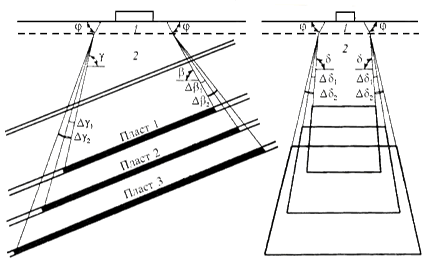

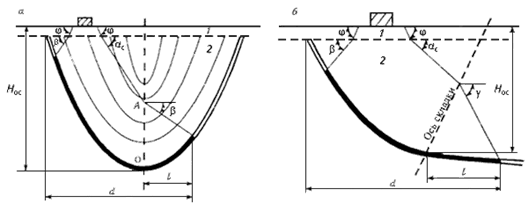

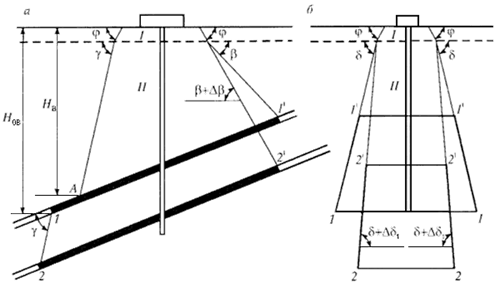

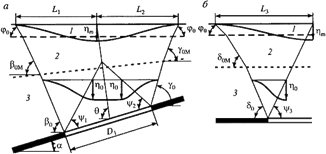

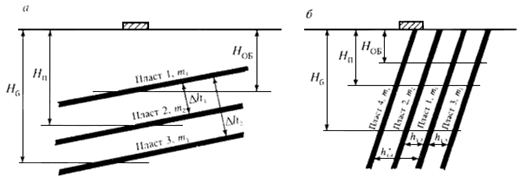

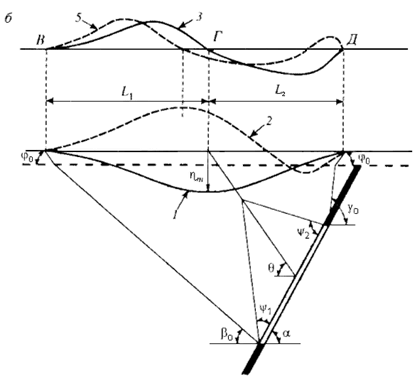

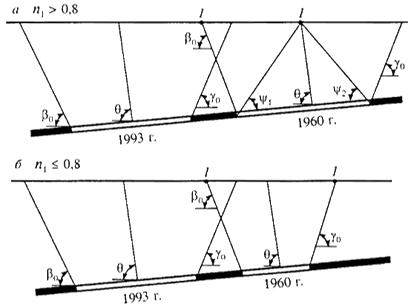

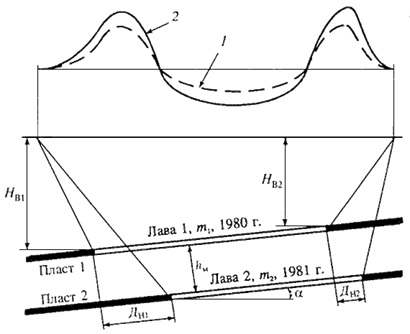

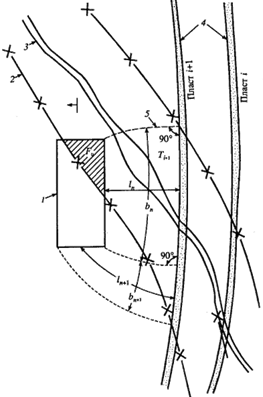

Для определения значений углов сдвижения при выемке свит - свита пластов разделяется на группы следующим образом (рис. 2.2):

а) при оконтуривании предохранительных целиков горными выработками и при разработках свит пластов с углами падения до 25° (рис. 2.2, а, б) в группы объединяются пласты свиты, у которых расстояние по нормали к напластованию между верхним и нижним пластами Dh меньше расстояния от земной поверхности до границы целика (выработки) в верхнем пласте группы (Dh < Hв - у верхних границ выработок, Dh < Hн - у нижних, см. рис. 2.2, а, б);

б) при разработках свит пластов с углами падения a > 25° в группу пластов объединяются такие, у которых расстояние по горизонтали между верхним и нижним пластами у нижних границ выработок меньше глубины горизонта (Dhн < Hнг, рис. 2.2, в). Со стороны верхних границ выработок в группу объединяются пласты, у которых расстояния между верхним и нижним пластами меньше глубины верхних границ выработок (Dhв < Hвг, рис. 2.2, в).

При оконтуривании предохранительного целика горными выработками углы сдвижения в коренных породах от второго, третьего и последующих разрабатываемых пластов первой группы определяются по углам d + Dd (по простиранию), b + Db; g + Dg (на разрезах вкрест простирания) в соответствии с рекомендациями разд. 7.

При разработках свит пластов с углами падения до 25 (см. рис. 2.2, б), когда расстояние по напластованию между проекциями границ выработок в различных пластах группы удовлетворяет условиям (2.1), значения углов сдвижения в коренных породах от каждого пласта группы определяются по углам (по простиранию) и углам и (на разрезе вкрест простирания) в соответствии со схемой рис. 2.2, б и рекомендациями разд. 7.

Dlв ≤ 0,3Hв,

(2.1)

Dlн ≤ 0,3Hн,

где Hв и Hн - соответственно глубины верхней и нижней границ выработок в верхнем пласте.

Рис. 2.2. Зоны опасного влияния выработок на вертикальных разрезах при разработке свиты пластов:

а - вкрест простирания при оконтуривании предохранительных целиков; б - вкрест простирания при разработке пологих пластов; в - вкрест простирания при нисходящем порядке разработки пластов; г - то же, при восходящем; 1-1 - от первого пласта; 2-2 - от второго; 3-3 - от третьего пласта

Глубины Нв (Нвг) и Нн (Ннг) при построении целиков определяются как расстояния от земной поверхности до точек пересечения плоскостей, проведенных под углами сдвижения с верхним пластом (см. рис. 2.2, а).

При определении зоны опасного влияния величины Нв (Нвг) и Нн (Ннг)определяются как расстояния по вертикали от границ выработок до земной поверхности (см. рис. 2.2, б, в, г).

При разработке свит пластов с углами падения a > 25°, когда мощность междупластья по горизонтали удовлетворяет условиям:

Dhн ≤ 0,3Hнг - у нижних границ выработок;

(2.2)

hв ≤ 0,3Hвг - у верхних,

границы зоны опасного влияния при нисходящем порядке разработки от выработок в пластах, разрабатываемых во вторую, третью и последующие очереди, определяются по углам b - Db; g + Dg (на разрезе вкрест простирания, см. рис. 2.2, в), а при восходящем порядке разработки - соответственно по углам b + Db; g - Dg (см. рис. 2.2, г), значения которых определяются по разд. 7.

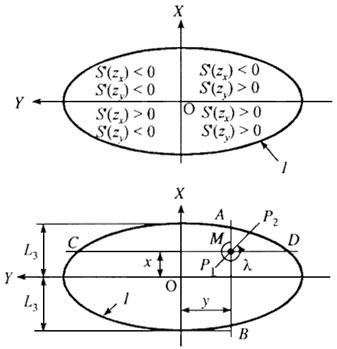

2.4. Опасные деформации в зоне подвижек пород по контактам напластований (зоны S1 и S2, рис. 2.3, а) за пределами зоны опасного влияния, определяемой углами g и j, могут возникать при углах падения пластов, больших угла трения пород по слабым контактам (a > r¢). Учет подвижек пород по контактам напластований производится на тех месторождениях, где они установлены инструментальными наблюдениями.

Значения углов сдвижения g зависят от количества разрабатываемых пластов (выработок) и взаимного расположения границ выработок в этих пластах. Величины углов g при разработке свиты пластов определяются по разд. 7. Расчет безопасной глубины разработок с учетом подвижек пород по контактам напластований приводится в разд. 3, а расчет деформаций в зоне подвижек по контактам выполняется по рекомендациям Прил. 1.

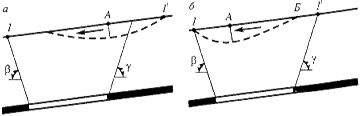

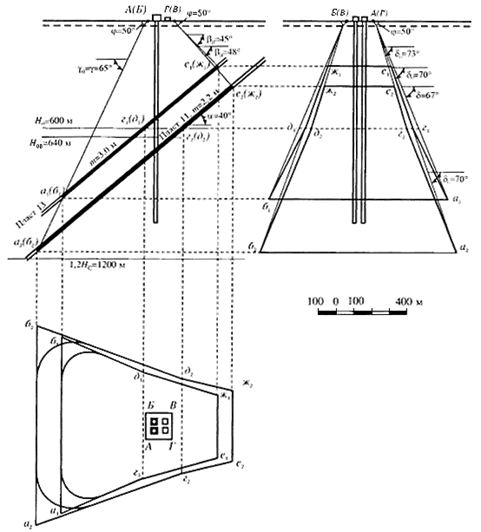

Рис. 2.3. Схемы к определению границ опасного влияния при сдвижении пород по напластованию (а) и при невыдержанном залегании пород (б):

1 - наносы; 2 - коренные породы; S1 и S2 - зоны опасного влияния, вызванные сдвижением пород по напластованию, соответственно от выработок в пластах 1 и 2; АБ - зона опасного влияния.

2.5. При невыдержанном залегании пород границу зоны опасного влияния подземных разработок по падению и в подстилающих породах на разрезе вкрест простирания определяют с учетом изменения углов падения слоев толщи (рис. 2.3, б).

Для определения границы зоны опасного влияния со стороны падения на разрезе вкрест простирания определяют угол падения пласта у нижней границы выработки и по этому значению угла падения пород находят значения угла b. Под этим углом проводят линию на разрезе до контакта с наносами (мезозойскими породами); в тех случаях, когда в точках пересечения этой линии с коренными породами углы падения слоев пород не отличаются более, чем на 10° от угла падения пласта у нижней границы выработки, принятое значение угла b используется для определения границы зоны опасных сдвижений; в противном случае поступают следующим образом:

- на разрезе вкрест простирания определяют угол падения пласта a у нижней границы выработки и по нему находят значение угла сдвижения b;

- под полученным углом сдвижения b проводят линию от границы выработки до пересечения со слоем толщи пород, угол падения которого aI в точке пересечения отличается от угла a на 10°;

- по углу падения aI в точке I находят новое значение угла bI и под этим углом проводят линию до пересечения со следующим слоем, угол падения которого aII в точке пересечения II отличается от угла падения aI на 10°;

- по углу падения aII находят новое значение угла сдвижения bII; аналогично определяют границу зоны влияния в других слоях толщи до контакта коренных пород с мезозойскими отложениями или наносами (точка III, см. рис. 2.3, б).

Углы сдвижения d и g, а также углы сдвижения в наносах и мезозойских отложениях принимаются такими же, как при выдержанном залегании пластов.

Построение зоны опасных сдвижений изложенным способом допустимо для условий, когда углы падения пластов не меняют знак в рассматриваемой области.

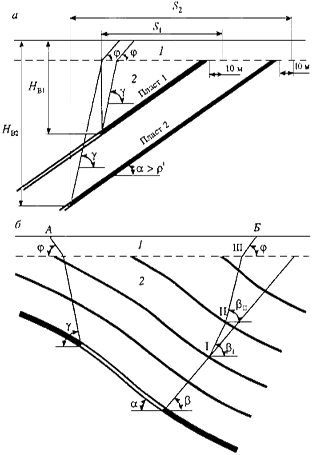

Рис. 2.4. Схемы к определению границ зоны опасного влияния при залегании пластов в синклинальных складках:

а, б, в - при падении пластов на крыльях складки в разные стороны; г - при падении пластов на крыльях в одну сторону; а - при углах падения до 30°; г, б - при углах падения от 30° до aп; 1-1¢ - зона опасного влияния при первичной подработке; 2-2¢ - то же при повторной подработке

2.6. При разработке пластов, залегающих в синклинальных складках, границы зоны опасного влияния определяются в соответствии с п. 2.5, если в зону влияния не попадает осевая поверхность складки. В тех случаях, когда в зону влияния попадает осевая поверхность складки, границы зоны опасного влияния на вертикальных разрезах вкрест простирания определяют следующим образом:

- при углах падения пород a < 30° со стороны восстания (рис. 2.4, а) линией, проведенной от верхней границы выработки под углом сдвижения g - в коренных породах, и j - в наносах, зона подвижек пород по напластованию определяется в соответствии с п. 2.4;

- со стороны падения - линией, проведенной под углом b до пересечения с осевой поверхностью складки и далее - под углом g (от первой выработки, лава 1, см. рис. 2.4, а) до контакта с наносами и под углом j - в наносах. Значения угла b определяются по углу падения пласта у нижней границы выработки;

- граница зоны влияния от второй выработки (лава 2) на противоположном крыле (см. рис. 2.4, а) определяется линией, проведенной под углом b в коренных породах до пересечения с осевой поверхностью складки и далее под углом g - 5° до контакта с наносами и под углом j в наносах; значения углов g определяются по рекомендациям разд. 7.

При углах падения пластов на крыльях складки 30° < a < aп граница зоны опасного влияния со стороны восстания определяется углами g в коренных породах и j в наносах; зона подвижек пород по контактам напластований определяется в соответствии с п. 2.4; граница зоны опасного влияния со стороны падения определяется линией, проведенной под углом b до пересечения с осевой поверхностью складки (точки А - лава 1 и А¢ - лава 2, рис. 2.4, б) и далее по линии контакта пород (АБ, А¢Б¢, см. рис. 2.4, б) до контакта с наносами, и под углом j - в наносах.

При углах падения пластов на крыльях складки a > aп (рис. 2.4, в) граница зоны опасного влияния со стороны восстания определяется углами bI в коренных породах и j в наносах.

Со стороны падения граница зоны опасного влияния определяется линией, проведенной под углом b до точки пересечения с осевой поверхностью складки и далее под углом bI в коренных породах и углом j в наносах.

При углах падения пород на крыльях в одну сторону (рис. 2.4, г) зона опасного влияния со стороны падения определяется по углам bI до пересечения с осевой поверхностью и bII до пересечения с контактом коренных пород и наносов (bI - угол, определяемый по углу падения пород на разрабатываемом, а угол bII - по углу падения на противоположном крыле складки).

2.7. При разработке пласта, залегающего в антиклинальной складке, если в зону влияния не попадает замок складки (рис. 2.5, лава 2), то границы зоны опасного влияния определяют соответственно углами в коренных породах b - у нижней границы выработки, g - у верхней и j - в наносах, в соответствии с п. 2.5 (зона 2-2¢, см. рис. 2.5). Если разрабатывается пласт на крутопадающем крыле складки с углом падения a < aп (см. рис. 2.5, лава 1), то граница зоны опасного влияния со стороны пород висячего бока определяется углом b в коренных породах и углом j в наносах в соответствии с п. 2.5.

Рис. 2.5. Схема к определению границ зоны опасного влияния при разработке пласта, залегающего в антиканальной складке:

1-1¢- зона опасного влияния от разработки пласта на крутом крыле кладки; 2-2¢- зона опасного влияния от разработки пласта на пологом крыле складки; 3 - осевая поверхность складки;

I - наносы; II - коренные породы

Со стороны лежачего бока граница зоны опасного влияния определяется линией в коренных породах, проведенной из нижней границы выработки под углом bI до пересечения с осевой поверхностью складки, и далее линией в коренных породах, проведенной под углом b (определяемом по среднему углу падения пород) до контакта с наносами, и углом j в наносах (см. рис. 2.5, зона 1-1¢).

2.8. При подработке разрывных тектонических нарушений зоны опасного влияния определяют следующим образом:

- при залегании пластов под углами a < 25°, когда сместители нарушений в главных сечениях мульды сдвижения падают под углами менее 80° согласно с падением линий, проведенных под соответственными углами сдвижения в коренных породах (рис. 2.6, а), за границу зоны опасного влияния принимается проекция выхода нижнего контакта зоны перемятых пород сместителя под наносы, если поверхность сместителя выходит на участке между точками, определяемыми по углам сдвижения и граничным углам (см. рис. 2.6, а, точка Б); в тех случаях, когда нарушение имеет выход в зоне опасных сдвижений, за границу зоны опасного влияния принимается граница, определяемая по углам сдвижения (см. рис. 2.6, а, точка А);

- при подходе очистных работ к нарушению, расположенному со стороны восстания от выработки на расстоянии 0,1H и менее (Н - расстояние по вертикали от точки пересечения сместителя с почвой пласта до земной поверхности (рис. 2.6, б) на участке выхода сместителя тектонического нарушения А¢Б¢, может возникнуть зона опасного влияния при угле падения сместителя более D > 30° в условии подвижек пород по контактам напластований. При отсутствии подвижек пород по контактам напластований зона опасного влияния А¢Б¢ возникает при угле падения сместителя нарушения D ≥ 50°, со стороны падения граница зоны опасного влияния определяется углами сдвижения b в коренных породах и j в наносах.

Рис. 2.6. Схемы к определению зон опасного влияния при тектоническом нарушении толщи:

1 - наносы; 2 - коренные породы; А¢-Б¢ и А-Б - зоны опасного влияния

При подработке тектонических нарушений с углами падения сместителей D = 40...90° горными выработками со стороны восстания в пластах с углами падения aп > a > 30°, когда углы между сместителем и пластом составляют u = 30...80° и отношениями - б/а ≥ 0,5 (рис. 2.6, в) в полумульде по восстанию возникают подвижки пород по контактам напластования, а зона опасного влияния со стороны восстания определяется выходом почвы пласта на поверхность (или проекцией выхода почвы пласта под наносы, см. рис. 2.6, в, точка Б); со стороны падения граница зоны опасного влияния в этих условиях определяется углами b + Db в коренных породах и j - в наносах, где значение углов b определяется по рекомендациям разд. 7, а значения углов Db - по заключению специализированных организаций;

при углах падения пласта aп > a > 30°, если угол падения сместителя нарушения меньше угла падения пласта, но не меньше 30° при надработке сместителя, когда расстояние от границы выработки до точки пересечения с поверхностью сместителя равно или менее 0,1Н (рис. 2.6, г, лава 1); а также при подработке сместителя (см. рис. 2.6, г, лава 2) граница зоны опасного влияния в подстилающих породах располагается в 30 м от выхода нижнего контакта перемятых пород на поверхность или проекции выхода этого контакта под наносы.

2.9. При подработке подземными горными выработками пластов, находящихся в зонах влияния действующих и ранее пройденных карьеров, границы зоны опасного влияния при углах падения пластов, меньших углов трения пород по наиболее слабым контактам a < r¢ в тех случаях, когда в зону опасного влияния попадает призма возможного обрушения борта (рис. 2.7), границы зоны опасного влияния подземных горных разработок определяются следующим образом:

Рис. 2.7. Схема определения зон опасного влияния при совместной разработке месторождений открытым и подземным способом:

1¢-1 - зона опасного влияния, Нк - глубина карьера

а) если точка пересечения плоскостей под углами сдвижения с земной поверхностью (контактам с наносами) располагается на расстоянии по горизонтали, большем глубины карьера Нк (см. рис. 2.7, точка 1), то за границу зоны опасного влияния принимается эта точка;

б) если указанная точка располагается на расстоянии, равном или меньшем Нк, от верхней бровки карьера, то за границу зоны опасного влияния принимается точка, расположенная на расстоянии Нк от верхней бровки карьера (см. рис. 2.7, точка 1¢);

при углах падения пластов a ≥ r¢ (r¢ - угол трения по наиболее слабым контактам слоев) границы зоны опасного влияния определяются по заключению специализированных организаций.

При строительстве карьеров в зонах влияния ранее пройденных выработок следует учитывать возможные изменения физико-механических свойств пород.

2.10. При подработке подземными горными выработками оползневых склонов подземные горные работы могут активизировать оползневые процессы.

Если подземные горные работы подрабатывают оползневой склон со стороны падения, а граница зоны опасного влияния подземных разработок со стороны восстания находится в пределах оползневого склона, то за границу зоны опасного влияния со стороны восстания принимается точка выхода на поверхность плоскости скольжения оползня (рис. 2.8, а, точка 1¢).

Если подземные горные работы подрабатывают оползневой склон со стороны восстания и граница зоны опасного влияния подземных горных разработок со стороны восстания находится вне оползневого тела, то границы зоны опасного влияния от подземных выработок определяются независимо от влияния оползня (см. рис. 2.8, а - точка 1, б - точка 1¢).

Рис. 2.8. Схемы определения зон опасного влияния при ведении горных работ под оползневыми склонами (1-1¢ - зона опасного влияния)

При подработке призмы упора оползня (рис. 2.8, а) граница зоны опасного влияния определяется выходом на поверхность нижнего контакта оползневого тела со стороны восстания (рис. 2.8, а, точка 1¢).

В сложных случаях при подработке оползневых тел сложной формы границы зоны опасного влияния подземных горных разработок определяются с привлечением специализированных организаций.

2.11. В

пределах зоны опасного влияния на земной поверхности может образоваться зона

трещин, а при условиях подработки, указанных в пп. 2.12 и 2.13, зона провалов (воронок). Границы зоны трещин

определяются углами разрывов dII, bII, ![]() , gII.

, gII.

Углами разрывов называются внешние относительно выработанного пространства углы, образованные на вертикальных разрезах по главным сечениям мульды сдвижения горизонтальными линиями и линиями, соединяющими границу выработки с ближайшей к границе мульды сдвижения трещиной. Величины углов разрыва определяются в соответствии с разд. 7 настоящих Правил, а при отсутствии их значений на отдельных месторождениях они принимаются на 10° больше соответствующих углов сдвижения в коренных породах, но не более 90°.

При разработке свит пластов с углами падения a ≥ 35° над выходами под наносы слабых прослойков в полумульде по падению могут образоваться уступы за пределами зоны, определяемой по углам разрыва; положение и размеры уступов определяются в соответствии с Прил. 1.

2.12. Провалы на земной поверхности могут образовываться над действующими и ранее пройденными вскрывающими, подготовительными и очистными выработками. Образование провалов может происходить как в период эксплуатации шахты под влиянием обрушения покрывающих пород, разрушения целиков угля, перепуска пород, выноса песка и т.п., так и после окончания эксплуатации шахты над оставшимися в массиве пустотами, вследствие потери с течением времени несущей способности крепи и пород.

При определении зоны провалов над подготовительными выработками и шахтными стволами следует руководствоваться "Правилами безопасности в угольных и сланцевых шахтах" (1995 г.) и "Инструкцией по безопасному ведению горных работ у затопленных выработок" (1995 г.).

В сложных горно-геологических условиях при слабых обводненных породах, тектонической нарушенности толщи, возможности перепуска обрушенных пород по падению определение зоны провалов выполняется по заключению специализированных организаций.

2.13. Провалы над очистными выработками при разработке пластов с углами падения a ≤ 35° не образуются при условии Hв ≥ 20m (при m ≤ 3 м), где Hв - глубина верхней границы выработки; m - вынимаемая мощность пласта.

В тех случаях, когда системы разработки ранее вынутых пластов неизвестны или применяются системы с оставлением целиков в выработанном пространстве (короткие столбы, камеры, а также при наличии в надугольной толще легкообрушаемых сильнообводненных пород), оценка возможности образования провалов должна производиться специализированными организациями.

За границу зоны провалов над очистными выработками со стороны восстания и по простиранию пласта принимают контур, отстоящий в плане от контура проекции границ очистных выработок на 15 м. Со стороны падения пласта за границу зоны возможных провалов принимают проекцию на земную поверхность изогипсы пласта, имеющую отметку 20m (но не менее 25 м) при разработках пластов без оставления целиков.

К зоне провалов прилегает зона больших трещин, ширина которой принимается равной 10 м.

2.14. При разработке пластов с углами падения a > 35° провалы на земной поверхности не образуются, если вертикальная высота целиков, оставленных на выходах пластов под наносы, больше предельных размеров hц, приведенных в табл. 2.1.

Если размеры целиков, оставленных на выходах пластов, менее указанных в табл. 2.1, то провалы на земной поверхности могут образовываться при глубинах горных разработок в рассматриваемом пласте H < H1. Значения H1 определяются по табл. 2.2 в зависимости от вынимаемой мощности пласта m.

В тех случаях, когда глубина горных разработок в рассматриваемом пласте больше значения H1, а размер оставленного на выходах пластов целика меньше hц, при оценке возможности образования провалов на земной поверхности следует обращаться в специализированные организации.

При разработке мощных пластов слоями значения hц и H1 по таблицам 2.1 и 2.2 определяются по суммарной мощности пласта.

За границу зоны возможных провалов на земной поверхности при разработке пластов с углами падения более 35 принимают на плане следующий контур:

- по простиранию - линию, проведенную параллельно границе очистной выработки на расстояниях в плане от проекции границы выработки при первичной подработке lп = h, но не менее 15 м, при повторных подработках lп = 0,1Hн + h, но не менее 15 м, где Hн - глубина нижней границы выработки, h - мощность наносов; при Hн > hц принимается Hн = hц;

- в породах лежачего бока (со стороны восстания) линию, проведенную на расстоянии lл = h, но не менее 15 м от линии выхода почвы пласта под наносы (на земную поверхность);

- со стороны висячего бока - линию, проведенную на расстоянии lв = hцctga + h ≥ 20 м, но не менее 3m от выхода кровли пласта под наносы.

К зоне провалов прилегает зона больших трещин, ширина которой принимается со стороны висячего бока равной 30 м, со стороны лежачего бока и по простиранию - 20 м.

Примечание. Отклонения от рекомендаций п. 2.13 допускаются, если имеются данные о зоне провалов, обоснованные инструментальными наблюдениями.

Значения hц, м

|

Бассейн, месторождение |

Вынимаемая мощность пласта m, м |

hц, м |

|

|

Восточный Донбасс |

Длинные столбы по простиранию с обрушением кровли и другие, за исключением щитовых |

До 2 |

60 |

|

Кизеловский |

До 3 |

30m |

|

|

Хальмерюское |

-"- |

-"- |

|

|

Буланашское |

До 5 |

-"- |

|

|

Челябинский |

-"- |

100 |

|

|

Кузнецкий* |

Щитовые, длинные столбы по простиранию с обрушением кровли и др. |

До 2 |

60 |

|

3 |

90 |

||

|

4 |

110 |

||

|

5 |

130 |

||

|

6 |

140 |

||

|

7 |

150 |

||

|

10 |

180 |

||

|

Другие бассейны |

30m ≤ 150 м |

_____________

* При наличии в толще горельников размеры устойчивых целиков hц увеличиваются на 40%.

Значения H1, м

|

Бассейн, месторождение |

Вынимаемая мощность пласта m, м |

||

|

До 2 |

5 |

10 - 12 |

|

|

Восточный Донбасс |

400 |

- |

- |

|

Кузбасс |

200 |

300 |

400 |

|

Кизеловский |

500 |

500 |

- |

|

Челябинский |

200 |

250 |

300 |

|

Буланашское |

400 |

400 |

- |

|

Хальмерюское |

400 |

400 |

- |

|

Другие бассейны |

400 |

400 |

- |

2.15. Процесс сдвижения земной поверхности в зоне влияния подземных разработок протекает неравномерно во времени и характеризуется общей продолжительностью и периодом опасных деформаций.

Под общей продолжительностью процесса сдвижения понимается период, в течение которого земная поверхность над выработанным пространством находится в состоянии сдвижения.

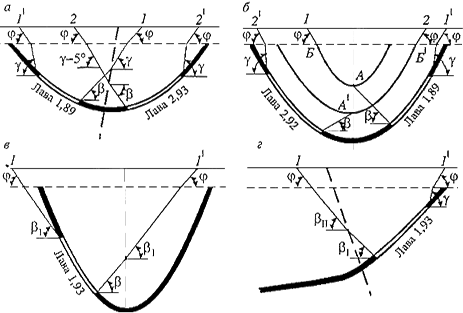

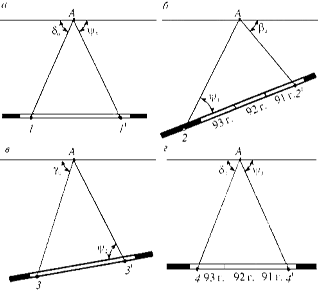

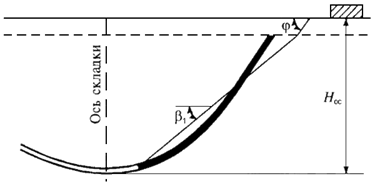

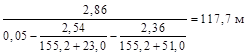

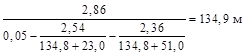

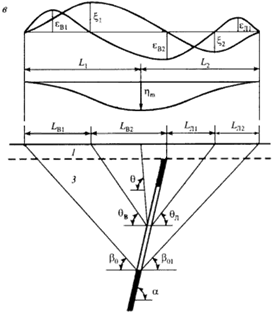

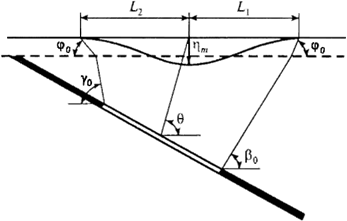

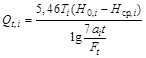

Общая продолжительность процесса сдвижения (Т, мес) от влияния отдельной очистной выработки определяется следующим образом:

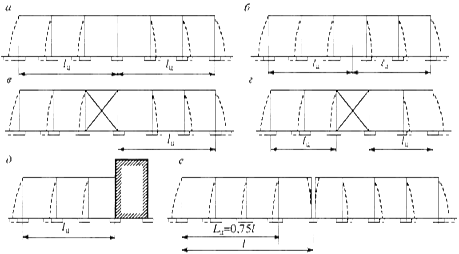

- при подвигании очистного забоя по простиранию (рис. 2.9, а, б)

![]() ;

(2.3)

;

(2.3)

- при подвигании очистного забоя по падению (см. рис. 2.9, б)

![]() ;

(2.4)

;

(2.4)

- при подвигании очистного забоя по восстанию (рис. 2.9, в, г)

![]() ,

(2.5)

,

(2.5)

где d0, b0, g0 - граничные углы, определяемые по рекомендациям разд. 7;

y1, y2, y3 - углы полных сдвижений, определяемые по рекомендациям разд. 7;

Н - глубина залегания пласта под рассматриваемой точкой;

a - угол падения пласта.

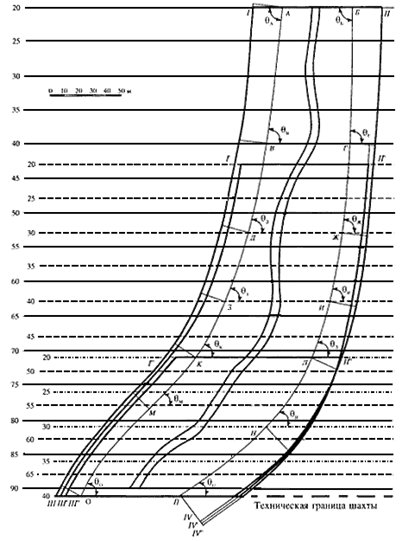

Рис. 2.9. Схемы для определения общей продолжительности процесса сдвижения:

Рис. 2.9. Схемы для определения общей продолжительности процесса сдвижения:

1-1¢ и 2-2¢ - соответственно зоны влияния при подвигании очистных забоев по простиранию (а) и отработке столбов по падению либо восстанию (б), 3-3¢и 4-4¢ - соответственно зоны влияния при подвигании очистных забоев по восстанию (в) и отработке столбов по простиранию (г)

Коэффициент kт определяется из табл. 2.3 в зависимости от средней скорости подвигания очистного забоя С и средней глубины горных работ Н.

Значения коэффициента kт

|

Средняя скорость подвигания очистного забоя С, м/мес |

Глубина горных работ Н, м |

||

|

До 100 |

До 300 |

≥ 500 |

|

|

20 |

1,5 |

1,2 |

1,1 |

|

60 |

1,8 |

1,5 |

1,3 |

|

До 150 |

2,0 |

1,5 |

1,5 |

Под периодом опасных деформаций понимается период сдвижений земной поверхности, в течение которого проявляется вредное влияние разработок на сооружения и природные объекты, а величины деформаций превышают критические деформации, принятые для определения углов сдвижения.

Период опасных деформаций определяется в тех случаях, когда горные работы ведутся выше безопасной глубины разработки, определяемой в соответствии с разд. 3.

Период опасных деформаций определяется из выражений:

t = 0,65T; при Н до 300 м;

(2.6)

t = 0,55T; при Н = 500 м.

Примечание. Промежуточные значения t определяются интерполированием.

2.16. За начало процесса сдвижения точки земной поверхности принимается дата, на которую оседание точки достигает 15 мм, за окончание процесса сдвижения принимается дата, после которой суммарные оседания на протяжении 6 месяцев не превышают 10% от максимальных, но не более 30 мм.

При наличии в массиве мощных крепких песчаников и возможности зависания пород дата окончания процесса сдвижения устанавливается с привлечением специализированной организации.

За начало процесса сдвижения точки впереди движущегося забоя принимается дата, на которую расстояние в плане от забоя до этой точки составляет

l1 = Hсрctgd0, (2.7)

а за начало периода опасных деформаций - дата, на которую расстояние в плане от забоя до точки составляет

l2 = Hсрctgd, (2.8)

где d0 и d - соответственно граничный угол и угол сдвижения по простиранию, определяемые по разд. 7.

При отходе лавы от разрезной печи при нетрадиционных системах разработки начало процесса сдвижения устанавливается с привлечением специализированной организации или на основе инструментальных наблюдений.

2.17. При разработке свит пластов общая продолжительность процесса сдвижения определяется из выражения T = kтT0, где T0 - время разработки всех пластов свиты в зоне влияния на рассматриваемую точку.

3. УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ВЫЕМКИ УГЛЯ

В ЗОНАХ ВЛИЯНИЯ НА ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ, ШАХТНЫЕ СТВОЛЫ

И МЕРЫ ИХ ОХРАНЫ

А. Здания и сооружения

3.1. Изложенные в настоящем разделе условия безопасной выемки угля в зонах влияния на объекты, меры охраны объектов и порядок их выбора распространяются на гражданские и промышленные здания, технологическое оборудование, транспортные коммуникации, инженерные сооружения, опоры ЛЭП, санитарно-технические сети и другие объекты.

3.2. Условия безопасной выемки угля в зонах влияния на здания и сооружения и выбор мер их охраны определяются на основании расчетных деформаций (показателей деформаций) земной поверхности и их сравнения с допустимыми и предельными деформациями (показателями деформаций) и скоростями деформаций для железных дорог.

Расчетные деформации определяются по Прил. 1, а показатели деформаций по разд. 4.

Допустимыми деформациями (показателями деформаций) земной поверхности (основания сооружений) считаются деформации, которые могут вызвать такие повреждения в сооружениях, при которых для дальнейшей их эксплуатации по прямому назначению достаточно проведения текущих ремонтных и наладочных работ. Значения допустимых деформаций (показателей деформаций) для различных объектов приведены в разд. 4.

Предельными деформациями (показателями деформаций) земной поверхности (основания сооружений) считаются такие, превышение которых вызывает аварийное состояние сооружений с угрозой опасности для жизни людей. Значения предельных деформаций (показателей деформаций) для различных объектов приведены в разд. 4.

3.3. Условия безопасного ведения горных работ в зонах влияния на охраняемые объекты определяются допустимыми значениями деформаций (показателей деформаций), приведенных в разд. 4, и при перспективном планировании горных работ безопасной глубиной разработки пластов.

Безопасной глубиной разработки называется такая, ниже которой горные работы не вызывают в сооружениях деформаций более допустимых. Безопасная глубина откладывается от объекта по вертикали.

Ниже горизонта безопасной глубины горные работы могут проводиться без применения специальных горных и конструктивных мер охраны сооружений.

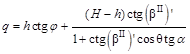

В тех случаях, когда расчетные деформации превышают допустимые значения для объектов, необходимость ремонтных и наладочных работ и другие специальные меры защиты объектов определяются проектом с технико-экономическим обоснованием подработки и согласовываются в установленном порядке. Безопасная глубина Hб при разработке одиночных пластов определяется по формулам:

а) без учета влияния подвижек пород по контактам напластований

![]() ;

(3.1)

;

(3.1)

б) от влияния подвижек пород по контактам напластований

![]() ,

(3.2)

,

(3.2)

где m - вынимаемая мощность пласта.

Под вынимаемой мощностью пласта понимают суммарную мощность пачек угля и прослоев пород, если порода не остается в выработанном пространстве.

При выемке пластов с закладкой выработанного пространства материалом, доставляемым извне области влияния горных работ на объект, Нб рассчитывается по эффективной мощности пласта mэ, определяемой по разд. 3 Прил. 1;

[Дд] - допустимые значения горизонтальных деформаций (показателей деформаций) или наклонов для объекта.

Если для объекта установлены допустимые величины горизонтальных деформаций [Дд] = [eд] и наклонов [Дд] = [Iд] (показателей деформаций), то из рассчитанных по формуле (3.1) значений безопасной глубины принимается наибольшее Нб.

Если в качестве допустимых значений деформаций для объекта установлены допустимые уступы [hд], то при определении безопасной глубины разработки в этом случае вначале по рекомендациям Прил. 1, исходя из допустимых уступов, находят допустимые наклоны, которые используются при расчете Нб по формуле (3.1);

kд = ke - при допустимых горизонтальных деформациях (показателях деформаций) для объекта;

kд = ki - при допустимых наклонах для объекта.

Значения коэффициентов ke и ki определяются по таблицам 5 и 6 Прил. 1.

Учет влияния подвижек пород по напластованию производится только на тех месторождениях, где они установлены по данным инструментальных наблюдений.

В этом случае для планирования горных работ и выбора мер защиты объектов из рассчитанных по формулам (3.1) и (3.2) Нб принимается ее наибольшее значение.

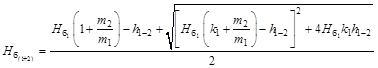

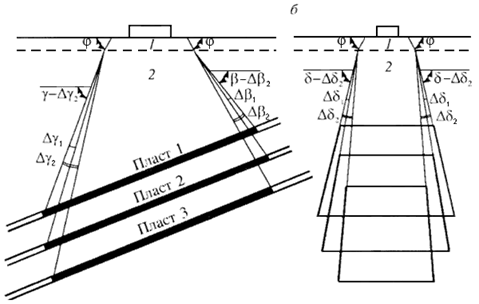

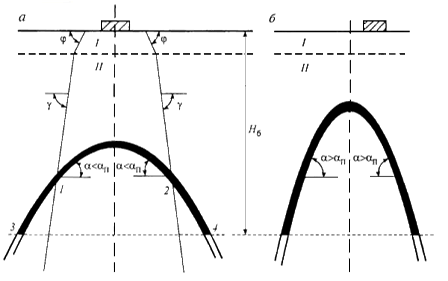

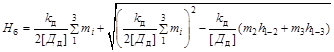

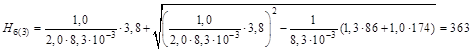

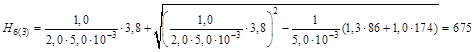

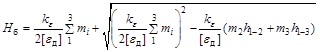

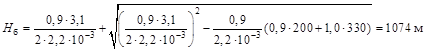

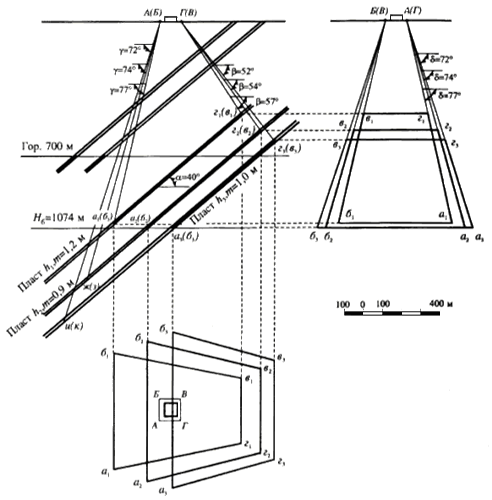

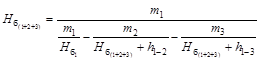

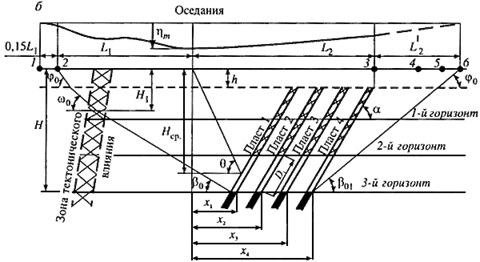

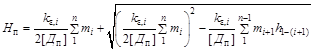

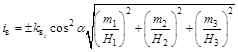

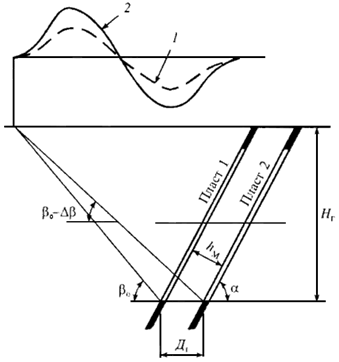

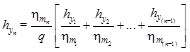

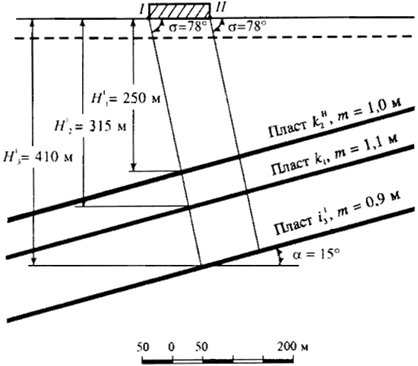

3.4. Безопасная глубина при разработке свит пластов без учета влияния подвижек пород по контактам напластований определяется по формулам:

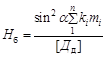

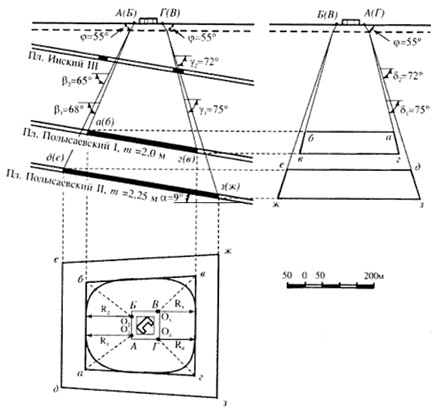

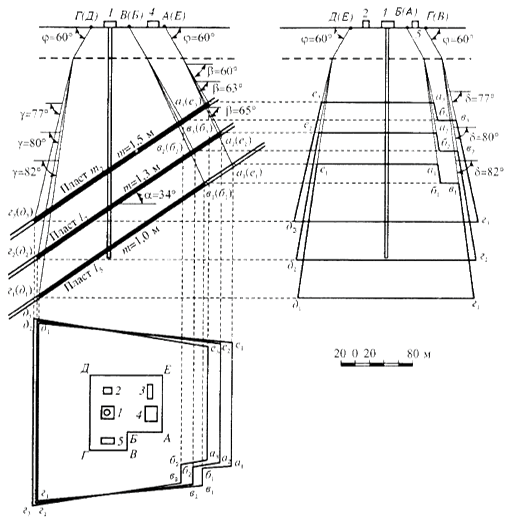

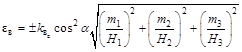

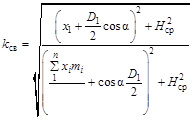

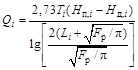

а) при разработке свит пластов с углами падения a < 25° (рис. 3.1, а)

![]() ,

(3.3)

,

(3.3)

где m1, m2, m3 - вынимаемые мощности соответственно верхнего, среднего и нижнего, - трех наиболее влияющих пластов (имеющих максимальные отношения – m1/H1, m2/H2, m3/H3;

H1, H2, H3 - средние глубины разработки пластов), расположенных в зоне влияния на охраняемый объект; зона влияния определяется по углам β0 и g0 на разрезе вкрест простирания или углом d0 на разрезе по простиранию (рис. 3.1, а, зона АA¢Б¢Б);

Dh1 - мощность междупластья между первым и вторым наиболее влияющими пластами (расстояние по нормали между почвой первого и кровлей второго пластов);

Dh2 - мощность междупластья между первым и третьим наиболее влияющими пластами (расстояние по нормали между почвой первого и кровлей третьего пластов).

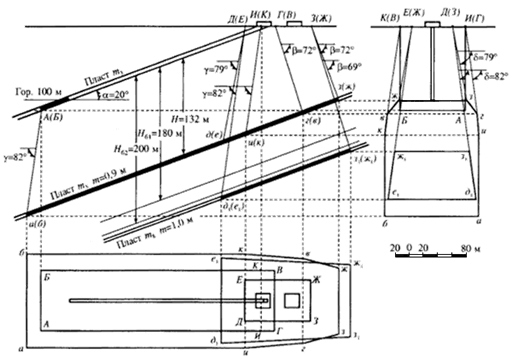

Рис. 3.1. Схемы к определению безопасной глубины разработки свиты пластов:

a - при разработке пластов с углами падения a ≤ 25°, б - то же, a > 25°

При мощности междупластий Dh1 ≤ 0,2H2; Dh2 ≤ 0,2H3 расчет безопасной глубины допускается производить по формуле:

![]() .

(3.4)

.

(3.4)

При Dh1 > 0,2H2; Dh2 > 0,2H3 безопасная глубина определяется из выражения (3.3); решение уравнения (3.3) выполняется методом итераций или каким-либо другим методом.

Примечание. В Кузнецком бассейне при определении безопасной глубины разработки следует учитывать два наиболее влияющих пласта свиты.

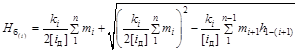

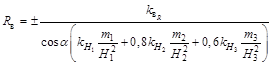

б) при разработке свит наклонных и крутых пластов с углами падения a ≥ 25° (рис. 3.1, б)

,

(3.5)

,

(3.5)

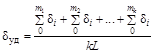

где ![]() - суммарная

вынимаемая мощность свиты пластов в пределах зоны влияния на охраняемые

объекты; зона влияния выработок на охраняемый объект определяется по углам

β0, g0 на разрезе вкрест простирания и углом d0 -

на разрезе по простиранию (зона АА¢Б¢Б,

см. рис. 3.1, б);

- суммарная

вынимаемая мощность свиты пластов в пределах зоны влияния на охраняемые

объекты; зона влияния выработок на охраняемый объект определяется по углам

β0, g0 на разрезе вкрест простирания и углом d0 -

на разрезе по простиранию (зона АА¢Б¢Б,

см. рис. 3.1, б);

![]() = m2h1-2 + m3h1-3 +

…+ mnh1-n, где h1-2, h1-3, h1-n - расстояния по горизонтали между выбранным первым пластом свиты

и каждым рассматриваемым пластом; в качестве первого принимается пласт с

максимальной вынимаемой мощностью или пласт, находящийся в центре свиты.

= m2h1-2 + m3h1-3 +

…+ mnh1-n, где h1-2, h1-3, h1-n - расстояния по горизонтали между выбранным первым пластом свиты

и каждым рассматриваемым пластом; в качестве первого принимается пласт с

максимальной вынимаемой мощностью или пласт, находящийся в центре свиты.

Расчет безопасной глубины разработки по выражению (3.5) выполняется последовательно. Вначале учитываются все пласты, находящиеся в зоне влияния на охраняемый объект; если линия безопасной глубины на разрезе пересекает все пласты в зоне влияния, принятые для ее расчетов, либо располагается ниже принятых к расчету пластов в зоне влияния, то полученное значение безопасной глубины является окончательным.

Если часть принятых в расчетах безопасной глубины пластов располагается на разрезе в зоне влияния ниже линии безопасной глубины, то производится повторный расчет безопасной глубины по формуле (3.5) без учета влияния пластов, расположенных ниже линии рассчитанной безопасной глубины на разрезах. Расчеты безопасной глубины ведутся до тех пор, пока линия безопасной глубины на разрезе будет пересекать или располагаться ниже тех пластов, мощности которых использовались при расчетах Hб.

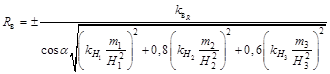

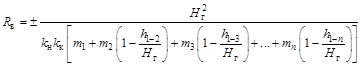

3.5. Безопасная глубина разработки свиты пластов при наличии подвижек пород по контактам напластований определяется из выражения:

,

(3.6)

,

(3.6)

где k1, k2, ..., kn - коэффициенты влияния первого, второго, n-го пластов; k1 = 0,9; k2 = 0,7; k3 = ... = kn = 0,5.

При наличии подвижек пород по контактам напластований расчеты безопасной глубины выполняются дважды:

- по формулам (3.1), (3.3), (3.4), (3.5) без учета влияния подвижек пород по контактам напластований;

- по формулам (3.2), (3.6) с учетом подвижек пород по контактам напластований.

К использованию для планирования горных работ и выбора мер охраны объектов принимаются максимальные из полученных значений безопасной глубины Hб.

Если охране подлежат гражданские объекты с кирпичными или каменными стенами на ленточных фундаментах, а их подработка выработками в свите пластов ведется с разрывом во времени, не меньшим общей продолжительности процесса сдвижения, то значения безопасной глубины, вычисленные по формулам (3.1) - (3.6), могут быть уменьшены на величину

.

.

При разработке свиты пластов под гражданскими, промышленными, инженерными сооружениями и санитарно-техническими сетями безопасная глубина может рассчитываться отдельно для каждого пласта свиты как для одиночного, если разрыв во времени между подработками объектов превышает пять лет, ликвидированы деформации и повреждения несущих и ограждающих конструкций от предыдущих подработок, восстановлена эксплуатационная способность зданий, сооружений и коммуникаций.

Для линий электропередач, наклонных шахтных стволов безопасная глубина определяется по формуле:

Нб = kбm, (3.7)

где m - вынимаемая мощность пласта;

kб - коэффициенты безопасности, определяемые по разд. 4 для ЛЭП и разд. 7 для наклонных шахтных стволов.

При разработках свит пластов под ЛЭП безопасная глубина определяется по суммарной мощности трех наиболее влияющих пластов. Нормы подработки наклонных шахтных стволов одиночными и свитой пластов даются в разд. 3.Б.

Для охраняемых гражданских, промышленных, инженерных сооружений и санитарно-технических сетей допустимые деформации для объектов и безопасные глубины могут быть уменьшены (разд. 4).

Если охраняемый объект возведен на подработанной площади после окончания процесса сдвижения от предыдущих подработок и при отсутствии зависаний пород, то значение безопасной глубины, рассчитанное по формулам (3.1) (3.7), увеличивается на 15%.

При зависании пород над старыми горными выработками, при наличии в массиве древних оползней, в зонах совместного влияния подземных и открытых работ определение безопасной глубины должно производиться по заключению специализированных организаций.

3.6.

Предельные условия подработки объектов, при которых горные работы могут вызвать

появление недопустимых деформаций в зданиях и сооружениях, определяются

предельными показателями деформаций (разд.

4) или при перспективном планировании горных работ - предельной глубиной

разработки H![]() . Предельная глубина разработки

откладывается от охраняемого объекта по вертикали и определяется по формулам

(3.1) - (3.6), в которых вместо допустимых деформаций [Дд]

(показателей деформаций) используются предельные деформации (показатели

деформаций), определяемые в соответствии с разд.

4.

. Предельная глубина разработки

откладывается от охраняемого объекта по вертикали и определяется по формулам

(3.1) - (3.6), в которых вместо допустимых деформаций [Дд]

(показателей деформаций) используются предельные деформации (показатели

деформаций), определяемые в соответствии с разд.

4.

Приемы и методы расчета предельной глубины разработки аналогичны приемам и методам расчета безопасной глубины разработки, изложенным в настоящем разделе.

3.7. Различают следующие меры охраны зданий и сооружений.

Горные меры охраны - специальные системы разработки пластов и способы управления горным давлением, способствующие уменьшению величин деформаций поверхности или их скоростей.

Различают следующие горные меры: применение закладки выработанного пространства породой, доставленной извне зоны влияния горных работ, а также специальные способы и порядок ведения горных работ в отдельных и свитах пластов, уменьшающие величины деформаций (скорости деформаций) поверхности; оставление предохранительных целиков, если другие меры охраны не могут гарантировать нормальную эксплуатацию охраняемого объекта или являются экономически нецелесообразными. Когда надобность в предохранительном целике отпадает, шахта обязана частично или полностью извлечь запасы из предохранительного целика. В случае нецелесообразности извлечения запасов они относятся к потерям в целиках в установленном порядке.

Горные меры назначаются в соответствии с рекомендациями Прил. 2. Конструктивные меры охраны (Прил. 3) - усиление конструкций и узлов для восприятия дополнительных усилий в сооружении при подработке, а также снижение жесткости конструкций для уменьшения дополнительных усилий в сооружении, снижение дополнительных силовых воздействий на сооружения со стороны основания, уменьшение деформаций сооружения путем подъема и выправления сооружения или его части.

Различают следующие конструктивные меры: усиление отдельных конструктивных элементов или сооружения в целом тяжами, железобетонными поясами, установка связей-распорок, разделение зданий деформационными швами, выправление зданий и сооружений, вскрытие подземных трубопроводов или установка в них компенсаторов, восстановление профиля железнодорожных путей и др.

Мерой охраны может явиться временное изменение характера эксплуатации объекта.

Выбор мер охраны производится на основе технико-экономических расчетов.

Меры охраны городов, поселков, промышленных комплексов разрабатываются проектными организациями. Меры охраны должны обеспечивать удовлетворительную эксплуатацию объектов при минимальных затратах на их осуществление и при наиболее полном извлечении запасов из недр.

Различают общие и частные меры защиты городов, поселков, промышленных комплексов.

Общие меры обеспечивают снижение деформаций поверхности под всей застроенной территорией путем, например, закладки выработанного пространства или частичной выемки запасов. Частные меры обеспечивают снижение деформаций в основании отдельных объектов.

Выбор рационального комплекса общих мер защиты должен определяться технико-экономическим обоснованием и социальными требованиями.

Рациональный вариант определяется на основании оценок потерь угля в недрах, дополнительных затрат на специальные способы ведения горных работ, стоимости конструктивных мер защиты объектов.

3.8. Определение условий безопасной выемки угля в зонах влияния на охраняемые объекты выполняется в следующем порядке:

- устанавливаются конструктивные особенности и техническое состояние объектов и другие параметры, используемые для определения допустимых и предельных деформаций (показателей деформаций);

- по рекомендациям разд. 4 определяются допустимые и предельные деформации (показатели деформаций) основания для объектов;

- в соответствии с настоящим разделом определяются безопасная и предельные глубины разработки пластов на разрезах, строятся горизонты безопасной и предельной глубины разработки;

- определяются пласты и участки пластов, которые располагаются:

а) ниже горизонта безопасной глубины разработки;

б) между горизонтами безопасной и предельной глубин разработки;

в) выше горизонта предельной глубины разработки;

г) отдельно выделяются участки пластов (разд. 2), отработка которых может вызвать образование провалов на земной поверхности, затопление поверхности или существенное изменение гидрогеологических режимов, которое может нанести значительный вред природе.

3.9. Безопасные и предельные глубины разработок используются для выбора мер охраны зданий и сооружений при перспективном планировании горных работ. Безопасные глубины разработки используются также при построении предохранительных целиков.

Планирование горных работ должно производиться исходя из следующих основных положений:

- ниже горизонта безопасной глубины горные работы в зоне влияния на охраняемые объекты могут вестись без применения горных и конструктивных мер охраны объектов;

- на участках между безопасной и предельной глубиной разработки при ведении горных работ необходимо предусматривать применение раздельно или совместно горных и конструктивных мер охраны объектов.

При проектировании горных работ на участках выше предельной глубины или участках, разработка которых может вызвать образование провалов, необходимо совместное применение как горных мер защиты объектов, уменьшающих деформации как минимум до предельных величин, так и конструктивных мер, обеспечивающих безопасную эксплуатацию объектов.

На стадии перспективного планирования горных работ в каждой зоне планируются принципиальные схемы ведения горных работ (применение закладки выработанного пространства, разделение пластов на группы, последовательность ведения горных работ в группах пластов, оставление предохранительных целиков) и намечаются принципиальные конструктивные меры защиты объектов (конструктивные усиления объектов, изменение характера эксплуатации, ремонтно-наладочные и восстановительные работы); выполняется экономическая оценка горных и конструктивных мер защиты объектов (Прил. 5).

3.10. При пятилетнем и оперативном планировании горных работ производится разработка конкретных горных и конструктивных мер защиты объектов на рассматриваемых участках.

С этой целью выполняются расчеты ожидаемых сдвижений и деформаций земной поверхности в соответствии с Прил. 1, отвечающие календарному плану развития горных работ; в соответствии с разд. 4 определяются показатели деформаций для гражданских зданий, для промышленных зданий, инженерных сооружений и коммуникаций, уточняются значения допустимых и предельных деформаций для зданий и сооружений с учетом подработки объекта несколькими горными выработками в одном пласте или в свите (многократной подработки), конкретизируются горные и конструктивные меры защиты объектов.

3.11. При выемке угля под охраняемыми объектами с применением горных и конструктивных мер охраны или при отступлении от настоящих Правил угледобывающие или эксплуатирующие объект организации должны проводить специальные инструментальные наблюдения за сдвижением земной поверхности, деформациями объектов и технологического оборудования, изменением гидрогеологических режимов грунтовых вод и водоносных горизонтов с целью своевременной корректировки применяемых мер охраны. Наблюдения должны производиться в соответствии с "Инструкцией по наблюдениям за сдвижением горных пород, земной поверхности и подрабатываемыми сооружениями на угольных и сланцевых месторождениях" (М.: Недра, 1989) и "Методическими указаниями по наблюдениям за сдвижением горных пород и за подрабатываемыми сооружениями" (Л., 1987).

Б. Шахтные стволы

3.12. Вертикальные шахтные стволы вместе с копрами и зданиями подъемных машин, как правило, охраняются предохранительными целиками без учета безопасных глубин.

3.13. Размеры предохранительных целиков во всех случаях определяются в зависимости от назначения и глубины ствола, типа крепи (жесткая или податливая) и глубины расположения целиков. Правила построения целиков приведены в разд. 8.

Жесткими считаются крепи из монолитного бетона и железобетона, кирпича, бетонита, тюбингов, металлических труб и другие, конструктивно не приспособленные к восприятию деформаций от очистных выработок.

Податливыми считаются крепи деревянные, а также из любого другого материала, конструктивно приспособленные к восприятию деформаций от очистных выработок.

3.14. Наклонные шахтные стволы охраняются предохранительными целиками до безопасной глубины разработки, определяемой по формуле (3.7), в которой значения коэффициента kб для различных бассейнов и месторождений приведены в разд. 7.

Безопасная глубина откладывается по вертикали от почвы наклонного ствола.

Если наклонный ствол возведен в подработанном массиве после окончания процесса сдвижения от предыдущей подработки, то для последующей подработки величина Нб, рассчитанная по формуле (3.7), увеличивается на 15%.

При разработке свиты пластов безопасная глубина определяется специализированной организацией (ВНИМИ и др.).

Надшахтное здание и здание подъемной машины охраняются в соответствии с п. А разд. 3.

3.15. Частичная или полная выемка околоствольных предохранительных целиков как в процессе эксплуатации шахт, так и в период доработки запасов и ликвидации шахт производится по рекомендациям специализированных организаций с использованием "Указаний по рациональному расположению, охране и поддержанию горных выработок на угольных шахтах СССР" (Л.: ВНИМИ, 1986) на основе сравнения расчетных деформаций массива горных пород с допустимыми деформациями для крепи стволов и выбора необходимых горных и конструктивных мер охраны. Горные меры охраны стволов приведены в Прил. 2, конструктивные меры - во "Временных указаниях по проектированию, строительству и эксплуатации крепи и армировки вертикальных стволов угольных шахт в условиях влияния очистных работ" (Л.: ВНИМИ, 1972).

4. РАСЧЕТНЫЕ, ДОПУСТИМЫЕ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕФОРМАЦИЙ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ ПОДРАБАТЫВАЕМЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И КОММУНИКАЦИЙ

4.1. Нормы настоящего раздела распространяются на эксплуатируемые гражданские и промышленные здания, построенные без конструктивных мер охраны от вредного влияния подработок, а также на инженерные сооружения, наружные трубопроводы, линии электропередач, железные дороги и транспортные сооружения.

4.2. Условия подработки и применения мер охраны зданий, сооружений и коммуникаций устанавливаются сравнением расчетных показателей деформаций в пятне застройки рассматриваемых объектов с допустимыми и предельными показателями деформаций для этих объектов.

4.3. Допустимые и предельные показатели деформаций для зданий и сооружений, не указанных в настоящем разделе, можно принимать по аналогии с перечисленными, близкими по конструктивным особенностям и условиям эксплуатации. Меры охраны в этом случае подлежат утверждению в порядке, установленном Госгортехнадзором РФ.

Разрешается принимать допустимые и предельные показатели деформаций, отличные от приведенных в настоящем разделе, если они обоснованы технико-экономическим или другими расчетами, выполненными специализированными организациями.

4.4. Если допустимые и предельные показатели деформаций для рассматриваемых зданий и сооружений характеризуются несколькими параметрами, то меры охраны при их подработке должны удовлетворять требованиям по всем параметрам. Если возможно образование сосредоточенных деформаций земной поверхности в виде трещин с уступами, в тех случаях, когда не указаны допустимые или предельные показатели деформаций, допустимость подработки сооружений должна быть установлена статическими расчетами по Строительным Нормам и Правилам.

4.5. Условия подработки зданий, построенных с конструктивными мерами защиты, и зданий с введенными до начала влияния горных работ мерами охраны, изложены в пп. 1.4 и 1.8.

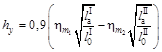

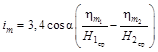

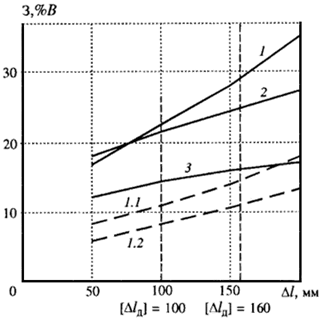

4.6. Расчетный показатель деформаций для гражданских зданий Dl определяется по следующим формулам.

1. При разработке пласта отдельной выработкой:

а) при деформациях земной поверхности без образования уступов

![]() ; (4.1)

; (4.1)

б) при деформациях земной поверхности с образованием трещин и уступов

Dl = lmee1l + hy1; (4.2)

2. При многократной подработке - разработке одного или свиты пластов несколькими выработками:

- при процессе сдвижения, когда разрывы во времени между подработками меньше или равны общей продолжительности процесса сдвижения,

а) при деформациях земной поверхности без образования уступов

![]() ; (4.3)

; (4.3)

б) при деформациях земной поверхности с образованием трещин и уступов

Dl = lme![]() +

+ ![]() ;

(4.4)

;

(4.4)

- при процессе сдвижения с разрывами во времени, превышающими общую продолжительность процесса сдвижения,

![]() ,

(4.5)

,

(4.5)

где l и H - соответственно длина здания (отсека), мм, и его высота от подошвы фундамента до верха карниза, м;

e1, R1,

hyi -

соответственно расчетные величины горизонтальной деформации (безразм.), радиуса

кривизны, м (R = ![]() , K -

кривизна земной поверхности, 1/м), и уступа, мм, от одной выработки;

определяются по Прил. 1; e1, K1, hyi - расчетные величины горизонтальной деформации, кривизны земной

поверхности и уступа от отдельной i-той выработки; n - количество

выработок; Dl1, Dl2, Dln - показатели деформаций от влияния

первой, второй и n-ой выработок, определяются по формулам (4.1) и (4.2);

, K -

кривизна земной поверхности, 1/м), и уступа, мм, от одной выработки;

определяются по Прил. 1; e1, K1, hyi - расчетные величины горизонтальной деформации, кривизны земной

поверхности и уступа от отдельной i-той выработки; n - количество

выработок; Dl1, Dl2, Dln - показатели деформаций от влияния

первой, второй и n-ой выработок, определяются по формулам (4.1) и (4.2);

me, mK - коэффициенты условий работы при учете воздействия на здание или сооружение относительных горизонтальных деформаций e и кривизны K; значения коэффициентов условий работы принимаются по табл. 4.1.

Коэффициенты условий работы для зданий, сооружений и коммуникаций

|

Обозначения |

При длине здания, сооружения или коммуникации l, м |

|||

|

до 15 |

15 30 |

свыше 30 |

||

|

Относительная горизонтальная деформация растяжения или сжатия |

me |

1,0 |

0,8 |

0,7 |

|

Кривизна выпуклости или вогнутости |

mk |

1,0 |

0,7 |

0,5 |

|

Наклон |

mi |

1,0 |

0,8 |

0,7 |

Примечания:

1. При рассмотрении поперечного сечения здания (сооружения) за l следует принимать его ширину.

2. Для круглого в плане здания (сооружения) за l следует принимать его внешний диаметр.

3. Для здания (сооружения) башенного типа при l < 15 м следует принимать mi = 1,5.

4. Для подземных газо- и нефтепроводов независимо от их длины следует принимать mi = 1,0.

5. Для подкрановых путей мостовых кранов, имеющих длину более 60 м, следует принимать mi = 0,5.

6. Приведенные значения коэффициентов условий работы применимы при выполнении горных работ на глубине до 500 м, при глубинах разработки более 500 м значения всех коэффициентов принимаются равными единице.

4.7. Расчетные показатели деформаций для промышленных зданий, инженерных сооружений и коммуникаций e, R, i, hy (в зависимости от определяющих допустимые деформации параметров) определяются по следующим формулам.

1. При разработке пласта отдельной выработкой:

а) при деформациях земной поверхности без образования уступов

e =mee1; (4.6)

![]() ; (4.7)

; (4.7)

i = mii1; (4.8)

б) при деформациях земной поверхности с образованием уступов

h = hy1, (4.9)

и e - по формуле (4.6).

2. При многократной подработке несколькими выработками или свитой пластов:

- при процессе сдвижения, когда разрывы во времени между подработками меньше, равны или превышают общую продолжительность процесса сдвижения,

а) при деформациях земной поверхности без образования уступов

![]() ; (4.10)

; (4.10)

; (4.11)

; (4.11)

![]() ; (4.12)

; (4.12)

б) при деформациях земной поверхности с образованием трещин и уступов

![]() ;

(4.13)

;

(4.13)

и e - по формуле (4.10),

где K1, i1 - расчетные величины кривизны (1/м) и наклонов (безразм.) земной поверхности от одной выработки;

mi - коэффициенты условий работы при учете воздействия на здание или сооружение наклонов земной поверхности i, принимаются по табл. 4.1;

ii - расчетная величина наклонов земной поверхности от отдельной i-той выработки.

Примечания:

1. В формулах (4.1)-(4.4) и (4.6)-(4.12) учитываются абсолютные значения горизонтальных деформаций земной поверхности, кривизны и наклонов, но деформации сжатия и прогибов принимаются с коэффициентом 0,7.

2. В формулах (4.4) и (4.13) деформации уступов земной поверхности алгебраически суммируются.

4.8. Расчетные показатели деформаций от планируемых подработок при наличии старых выработок и отсутствии по ним исходных данных следует принимать увеличенными в соответствии с п. 4.2.4. Прил. 1.

4.9. Допустимые и предельные показатели деформаций земной поверхности для гражданских (жилых и общественных) зданий определяются по формулам:

[DIд] = [DIд]нn1n2n3n4n5; (4.14)

[DIп] = [DIп]нn1n2n3n4n5, (4.15)

где [DIд]н и [DIп]н - нормативные допустимый и предельный показатели деформаций, определяются по табл. 4.2 в зависимости от назначения гражданских зданий и их этажности;

n1 - коэффициент, зависящий от грунтовых условий, принимается по табл. 4.3;

n2 - коэффициент, учитывающий материал и толщину наружных стен зданий, принимается по табл. 4.4;

n3 - коэффициент, учитывающий износ наружных стен зданий, принимается по табл. 4.5;

n4 - коэффициент, учитывающий наличие "жестких" перекрытий.

Для зданий со сборными или монолитными железобетонными перекрытиями n4 = 1,2, для зданий с деревянными перекрытиями n4 = 1,0.

n5 - коэффициент, учитывающий форму здания в плане.

Для простой формы n5 = 1,0; для зданий П-образной, Г-образной, Т-образной формы в плане и других конфигураций n5 = 0,8; для зданий с деревянными стенами во всех случаях n5 = 1,0.

В формулах (4.14), (4.15) должно соблюдаться условие:

n1n2n3n4n5 ≥ 0,5; (4.16)

Если произведение указанных коэффициентов менее 0,5, то его принимают равным 0,5.

Нормативные показатели деформаций [DIд]н и [DIп]н для гражданских зданий

|

Разряд |

Объекты |

Этажность |

Допустимые [DIд]н мм |

Предельные [DIп]н, мм |

|

1 |

Общественные здания особой значимости, монументальные здания с большими залами, пролетами более 18 м |

1-3 4-5 |

70 100 |

140 140 |

|

2 |

Детские дошкольные учреждения, поликлиники, школы, роддома, больницы, театры, дворцы культуры |

1-3 4-5 |

80 120 |

160 160 |

|

3 |

Жилые здания, гостиницы |

1-3 4-5 |

100 130 |

160 160 |

|

4 |

Учреждения общественного обслуживания, вспомогательные здания |

1-3 4-5 |

110 160 |

160 160 |

Примечания:

1. Приведенные в табл. 4.2 показатели деформаций могут использоваться для гражданских зданий с несущими каменными стенами на ленточных фундаментах без фундаментных и стенных поясов, а также для деревянных зданий. Гражданские каркасные здания следует охранять в соответствии с пп. 4.11-4.13.

2. Значения допустимых и предельных показателей деформаций определены для условий подработки при скоростях оседания земной поверхности, не превышающих 10 мм/сут и скоростях подвигания очистных выработок до 150 м/мес. При скоростях подвигания очистных выработок свыше 150 м/мес допустимые и предельные показатели деформаций устанавливаются на основании заключения специализированных организаций.

Коэффициент n1 для различных грунтов

|

Грунты |

n1 |

|

С высокой несущей способностью (скальные, крупнообломочные, плотные глины) |

0,9 |

|

Пески, супеси, суглинки, глины |

1,0 |

|

Слабые, с низкой несущей способностью (глины пластичные, рыхлые пески) |

1,2 |

|

Многолетнемерзлые |

0,8 |

Примечание. Если подрабатываемые здания и сооружения расположены на просадочных грунтах, необходимо принять меры к предотвращению замачивания их оснований в результате изменения рельефа местности и нарушения режима грунтовых вод при подработке.

Коэффициент n2

|

Материал стен |

Толщина стен, мм |

n2 |

|

380 |

1 |

|

|

510 и более |

1,2 |

|

|

Кладка из мелких шлакоблоков |

400 |

1,0 |

|

600 и более |

1,2 |

|

|

Облегченная кирпичная кладка |

380 |

0,7 |

|

510 |

0,8 |

|

|

Деревянные рубленые |

- |

1,5 |

|

Каркасно-щитовые, из коротких бревен в "столбах" |

- |

1,2 |

|

Наливные из золошлакобетона |

300-400 |

1,0 |

|

Глинокамышовые мазаные, с деревянным каркасом |

350 |

1,3 |

|

Глиносоломенные литые (глинобитные), из самано-глино-соломенного кирпича |

300-400 |

0,9 |

Коэффициент n3

|

Износ стен, % |

n3 |

|

До 10 |

1 |

|

11-20 |

0,85 |

|

21-30 |

0,70 |

|

Более 30 |

0,50 |

Примечание. Процент износа стен определяется по Прил. 6. При отсутствии видимых трещин в стенах допускается определять износ как отношение времени эксплуатации здания к расчетному сроку его службы.

4.10. Для определения безопасных и предельных глубин подработки гражданских зданий по разд. 3 допустимые и предельные показатели горизонтальных деформаций (безразмерные величины) определяются по формулам:

![]() ;

(4.17)

;

(4.17)

![]() ,

(4.18)

,

(4.18)

где [Dlд] и [Dlп] - соответственно допустимые и предельные величины показателя деформаций (мм), определяются по формулам (4.14) и (4.15).

4.11. Допустимые и предельные показатели деформаций для промышленных зданий определяются по формулам:

[eд] = [eд]нn1n6; (4.19)

[eп] = [eп]нn1n6, (4.20)

где [eд]н, [eп]н - нормативные величины допустимого и предельного показателей горизонтальных деформаций земной поверхности для промышленных зданий (безразм. величины);

n1 - коэффициент, зависящий от грунтовых условий, принимается по табл. 4.3;

n6 - коэффициент, зависящий от состояния здания к моменту его подработки, принимается по табл. 4.6.

Коэффициент n6

|

Состояние здания |

n6 |

Признаки состояния (возможные повреждения) |

|

Хорошее |

1,1 |

Незначительные повреждения или их отсутствие |

|

Удовлетворительное |

1,0 |

Отдельные вертикальные трещины в стенах с раскрытием до 2 мм, горизонтальные трещины в столбах и колоннах с раскрытием до 0,5 мм. Повреждения и выветрелость стен в местах опирания оконных и дверных перемычек без угрозы обрушения последних |

|

Неудовлетворительное |

0,9 |

Значительная выветрелость стен, особенно в местах опирания прогонов, балок и плит перекрытий, повреждения фундаментов; значительная коррозия или повреждения элементов металлического каркаса; множественные трещины в несущих стенах с раскрытием более 2 мм; горизонтальные трещины в столбах и колоннах с раскрытием более 0,5 мм, наклонные трещины в стенах, не сопровождающиеся разрушением кладки; отсутствие анкерной связи между колоннами и самонесущими стенами, не сопровождающиеся выпучиванием стен; недостаточность опирания элементов покрытий и перекрытий на стены и балки |

|

Ветхое |

0,7 |

Трещины в несущих стенах, сопровождающиеся местным разрушением кладки; косые трещины в пилястрах и столбах под опорами балок; множественные вертикальные трещины в столбах и колоннах; потеря устойчивости металлических элементов каркаса, сопровождающаяся выпучиванием колонн, ферм, балок; значительный выход стен из горизонтальной и вертикальной плоскостей; глубокая коррозия конструктивных элементов |

Примечание. При решении вопроса о подработке промышленных зданий, находящихся в неудовлетворительном или ветхом состоянии, необходимо в обязательном порядке рассмотреть возможность ремонта и укрепления несущих конструкций перед подработкой.

4.12. Нормативная величина допустимого показателя горизонтальных деформаций земной поверхности для промышленных зданий (каркасные, бескаркасные и с неполным каркасом) определяется по следующим формулам:

- для зданий на столбчатых и ленточных фундаментах

![]() ;

(4.21)

;

(4.21)

- для зданий на сплошных железобетонных плитах

![]() ,

(4.22)

,

(4.22)

где [Cд] - показатель (мм), зависящий от разряда здания, принимаемого по табл. 4.7, и конструктивной схемы здания; определяется по табл. 4.8;